孤島書房,伏貼於海,濤聲漾漾,海風滿懷。張皓然攝影

孤島書房,伏貼於海,濤聲漾漾,海風滿懷。張皓然攝影

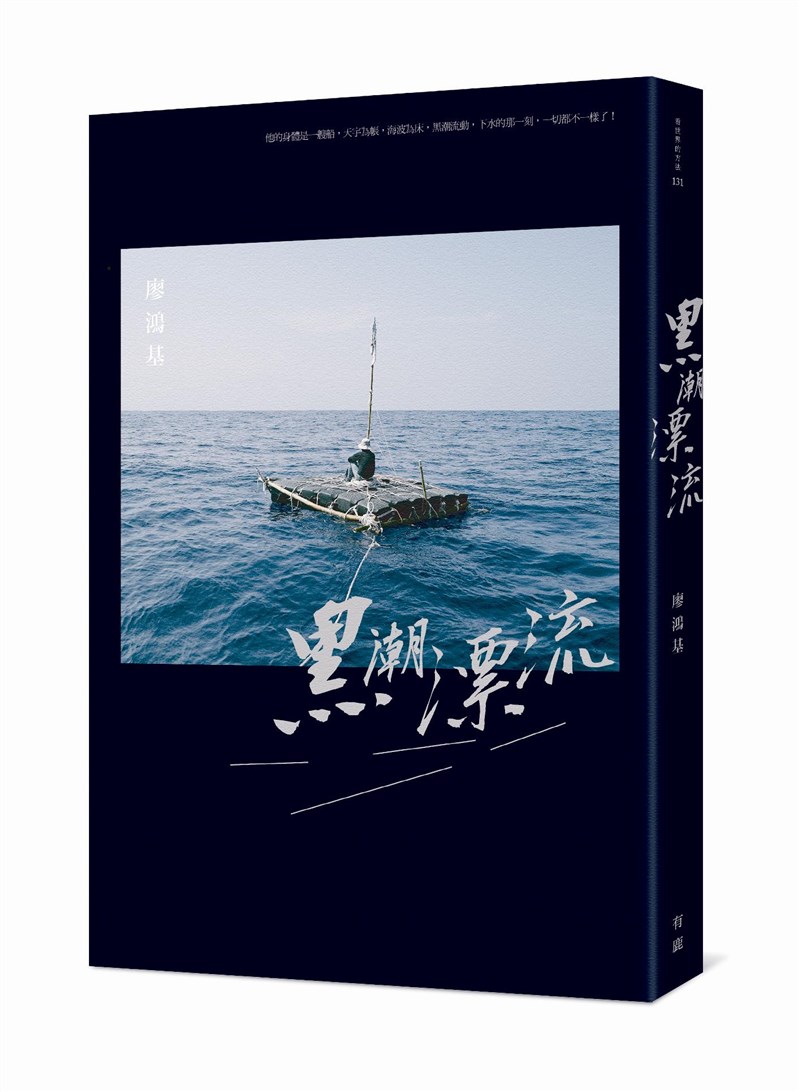

《黑潮漂流》 圖/黑糖媒體創意有限公司提供

《黑潮漂流》 圖/黑糖媒體創意有限公司提供

文/廖鴻基

曾為職業討海人的作家廖鴻基,一九九六年組尋鯨小組於花蓮海域從事鯨豚生態觀察,一九九八年發起黑潮海洋文教基金會,擔任創會董事長,致力於台灣海洋環境、生態及文化工作。二○一六年他帶著夥伴執行「黑潮一○一漂流計畫」,他認為,當島嶼轉過頭來面對開朗展放的海闊天空,島嶼的氣度、格局必然不同。

午後,我在方筏上睡熟了,連續打了好幾個大鼾,鼾聲大到壓過船邊軒昂的浪花聲,好幾次都被自己的鼾聲給吵醒了。

睡覺時打不打鼾或鼾聲大小,一般無法控制,海上團體生活,戒護船睡艙位置在前艙下甲板,空間相對密閉,床位排排緊鄰,知道自己熟睡時會打鼾,睡前常有類似禱告的念頭:希望、但願今晚不會吵到人。

晨起,也常問四周鄰床夥伴:昨晚有被吵到嗎?

「沒有啊。」好些天來他們都這麼回答。也不曉得是真的沒吵到,還是不好意思直說。

這艘戒護船載客人數限制是二十一人,但租船洽談時,船長堅持,頂多十人上船。我明白船上生活空間局限,但為了讓參與計畫的夥伴們都有機會分梯次出海體驗漂流,當我們強力爭取更多人上船時,船長竟然翻臉說:「那拉倒,不租了。」

好說歹說,反覆拜託,最後只爭取到多出一人,以一梯次最多十一人上船成交。

期盼脫離窄迫苦海

甲板是島嶼陸地分離出去的小小塊領土,當船隻離開碼頭,航入無比寬敞的大海,船上人員的活動範圍即刻萎縮到舷內窄隘的空間裡。

對船員來說,海洋的寬廣是外在的,窄迫的是內裡,是現實的生活空間。島嶼與海洋面積不成對比,船員嚮往期盼的是早日脫離窄迫的苦海,回到寬敞多元的陸地。

多大的矛盾啊。

在船上短時間過渡和在船上長時生活起居,好比戀愛和婚姻,情人與妻子,是截然不同的兩碼事。

什麼事都得回到生活面來討論才見真實。照理說,十一人在這艘乘載人數二十一人的戒護船上生活,人員才過半,生活空間應該不至於太侷促。

生活起居,就是睡覺、盥洗、飲食、所有活動全綁在同個狹窄的空間裡。除了大噸位的商船或郵輪,一般船舶船上空間有限,人與人的船上關係必然十分窄迫。想想,這樣的戒護船上,唯一的私我空間,就是進入船上唯一的盥洗室後從上鎖到開鎖這短暫時間裡所鎖住的狹小空間。

十一人已覺得窄迫,二十一人的話,難以想像那患難與共緊密生活在一起的船上生活。

漂流幾日後,終於明白,船長的堅持是對的。

若登上方筏,更是僅剩三平方公尺的一方平台,活動空間比起戒護船更狹窄也更單調。

但登上方筏這方小小的平台後,與戒護船上夥伴們的關係,就此有了深邃的海洋為隔閡。

方筏成為戒護船核心分裂出去的一顆獨立的漂流細胞。

方筏上,除了一根旗杆,一頂遮陽帆,一切空無。

戒護船是海島分離的領土,方筏是戒護船分裂的細胞,單位愈小,內在愈窄,但面對的外在顯然就變寬了。

但筏上的空間是獨有的,想想,全球七十五億人口,這一刻,暫時沒有任何一個人可以吵到我。

那樣的「獨我感」,稍微轉一下,就會成為「獨尊感」。也就是回到「孤獨」最原始的狀態,獨我且獨尊的感覺。

方筏上漂一陣後,孤獨感將油然生成。這一刻,完全理解,為何這麼多人想擁有一座島成為島主,又為何許多人想擁有一艘船航行出海,漂流計畫又為何必要安排這片方筏。

心態一致,大家都想成為獨立於主體、群體之外,讓自己成為絕對自由、自在的孤獨者。

所以分裂主體,切割空間,設法來隔離主體和他者。

陸地上最小的獨立空間是房間;此時的方筏則是海上最小的獨立單位。房間家徒四壁,方筏則面對開放大海。

海洋隔離、獨有的這片方筏空間上,可坐、可臥、可大聲打鼾、可以完全不用擔心妨礙他人,可以想些有的沒的,可以發呆,可以用完全自己的表情,不一定得微笑,也可以一直講話一直講話,一直唱歌一直唱歌,一直挖鼻孔或一直摳腳ㄚ。

方筏是個解放自己的小小島嶼。

在漂流孤島上寫作

漂流幾天後發現,我留在方筏上的時間愈來愈長,開始懂得充分享受這趟漂流中獨我的島嶼生活。

常大字仰躺,用力打鼾,有時也拿出筆記本,就著帶上方筏的保冷箱為書桌,開始寫作。

我在漂流的孤島上寫作。

天下哪來這樣的書房,伏貼於海,濤聲漾漾,海風滿懷,因視野開闊無從定點為依據,完全不知覺這座書房正以每秒約兩公尺的速度往北快速漂移。

想起過去船隻尚未配置GPS的年代,漁船來到漁場,船長通常先坐下來「聽」海流。

這「聽」字,河洛音發三聲重音,音似「挺」。

老船長「聽流」,意思是以聽覺在內的多重感官,來安靜感知船下海流的流向和流速。

我坐下來了,並開始學著「聽」見黑潮。

我坐下來了,我真的坐下來了,感覺到世界變大而且變安靜了。

(本文摘自有鹿文化出版《黑潮漂流》一書)