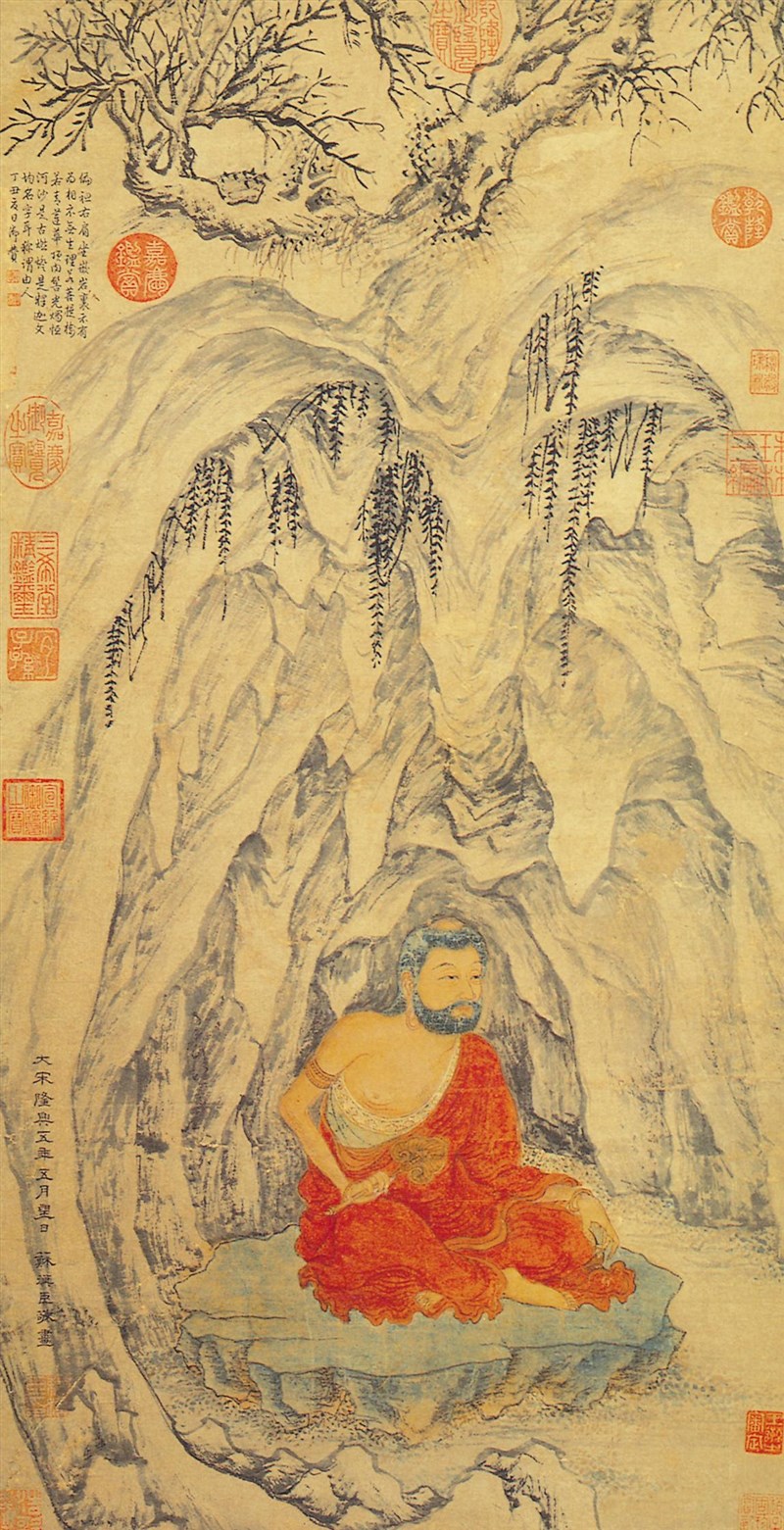

古佛像(局部)/南宋/蘇漢臣。圖/台北故宮藏

古佛像(局部)/南宋/蘇漢臣。圖/台北故宮藏

文/星雲大師

﹙五﹚ 如何自度和如何師度?

在《六祖壇經.行由品》裡說到,五祖在送六祖惠能離開黃梅的時候,經過一條江,五祖說:「我來擺度,度你過去。」

惠能回答說:「迷時師度,悟時自度。」

如何是師度?如何是自度?

自度,就是我們要培福、要結緣;要用心、要修慧。所謂福慧雙修,行解並重。培福,也就是助人為快樂之本,能夠隨喜隨緣為人服務,就是培福;乃至修橋鋪路,做種種的救災恤貧,這也是培福。

所謂「要學佛道,先結人緣」。廣結人緣,就是培植無量福德的修行;不肯為人服務,所謂「拔一毛而利天下,不為也」,這是慳吝、是自私、是懶惰。人生的意義在於願意自我奉獻,所以,常聽人講:「我們要做一支蠟燭,燃燒自己,照亮別人。」這種喜捨的善心,就是培福。

佛陀過去世割肉餵鷹、捨身飼虎,不只是一次、兩次,而是「三祇修福慧,百劫修相好」。這三十二相、八十種好,是多少生、多少劫,種種的結緣,種種的布施,種種為人服務,才能得到的果報。我們在世間上,常常稱讚人:「某人很偉大。」一句偉大的背後是要付出多少的辛苦、多少的犧牲,才能給人家稱讚一句「偉大」。我們要想自度,有了福慧,有了行解,正如孫中山先生說的「知行合一」,能夠知行合一,在我們的生活裡,自然就能安心;能夠安住身心,就不會被人家的言語、利誘乃至誹謗所動。所以,要能自主,要能安心,一切都要靠自己。

在《佛遺教經》裡,佛陀說:「我如良醫,知病說藥;服與不服,非醫咎也。」意思就是說,我就像好的醫生,知道你有病了,給你一點藥方;你如果不肯把這藥服下,你的病不會好,你也不能怪我這個醫生。

佛陀又說:「又如善導,導人善路,聞之不行,非導過也。」我引導你走好路,你若不肯好好的走,你也不能怪我啊!所以,佛陀不是我們幸福、災難的主宰者,佛陀只能說是我們的導師、指導者,行與不行,禍福得失,都是在我們自己。我們要能自度,不但是自己要能安住身心,倘若能見到自我的本性,認識自我的般若風光,那就是自度了。

所謂師度,只是找到一份因緣。在佛教裡講「三分師徒,七分道友」,就算遇到良師,我們自己不努力,不用功,也空遇名師。現在的人,「師不師,徒不徒」,老師有時也不自尊自重,學生、徒弟也不知道尊師重道,如此的師道尊嚴,不禁令人慨歎萬分。我們自己如果不爭氣,不能自度,縱使師父也度不了我們。古人說:「放下屠刀,立地成佛。」現在,就看我們自己能放下屠刀嗎?

蔣經國先生曾經說過一段「放下屠刀,立地成佛」的故事,他說:

在浙江的一座寺院裡,有個沙彌不小心踏死了一隻青蛙,師父說:「你殺生害命,必須要從懸崖上跳下,以自殺來謝罪。」

沙彌站在懸崖的邊上,想到師父的話,不能不跳,但是一跳下去,就會粉身碎骨,感到左右為難,不禁嚎啕大哭起來。這時候,正好有一個屠夫經過,聽到沙彌哭得如此傷心,就上前問道:「沙彌!你為什麼哭啊?」

沙彌如此這般一說,屠夫聽了,忽然一念善心生起,他說:「踏死一隻青蛙,就要以自殺來謝罪;我天天殺豬,真是罪過無量無邊。」於是就對沙彌說:「沙彌!你不必自殺,應該自殺謝罪的是我,讓我來代替你。」說罷,便從懸崖上縱身一跳,正當這個時候,山谷裡隱隱升起一道祥雲,祥雲上面有一朵金色蓮花,緩緩的把屠夫托了起來……

這故事的含意是說,只要你有悔過的心,一念善心生起,就能滅罪消愆。「放下屠刀,立地成佛」的典故就是這樣來的。所以,「人非聖賢,孰能無過」;「過去」,在佛教裡面不是重要問題,只要你有心自度,師父當然就可以做一個使你得度的因緣。

如何自度?除了前面所講的修福修慧、行解並重外,以下提供幾點意見給大家參考:

●要改心:我們的心要改。如果貪欲的心不能改成喜捨的心,瞋恨的心不能改成慈悲的心,愚痴的心不能改成智慧的心,懶惰的心不能改成精進的心,即使聽聞再多的佛法,終究沒有用。今天的社會大眾,「萬事莫如改心重要」,你看,身體髒了,要用水洗;衣服髒了,要用水洗。洗了以後的身體和衣服才能乾淨;心骯髒了,一樣要洗,所謂「洗心革面」,改心是非常重要的,這是自度的第一個要訣。

●要換性:性情、性格也要換一換。一般人說「江山易改,本性難移」,本性難移也不是說不可以移,不可以改;生性惡劣,只要肯修改,下定決心,惡劣的性情也會改成善良的性情。一個人有所謂氣質、修養,改變氣質,淨化身心,這是人格不斷的昇華,就是要我們不斷的改心、換性。

●要回頭:人生的路,前面是半個世界,後面也是半個世界。但是,現在大家都是不顧一切地向前走,向前爭;結果到頭來,人生就像是一條小路,像一道窄門。如果懂得回頭是岸,懂得欣賞回過頭來的世界,那麼,人生將更廣闊,更有餘地。所以,有時候我們以退為進,走不通了,要能明白轉身,要懂得回頭。

現在一般人,有時候對於世間上的知識,也都曉得聽聞,但卻不知實踐,不知奉行。例如:佛經的開頭都有「如是我聞」,就是這本經我聽了,但是經文的最後一句「信受奉行」,卻往往做不到。因此,現在一般學佛的人,大都只有半部經,也就是只有「如是我聞」,沒有「信受奉行」。佛法的主要精神,是在提高我們的人格,提高我們自悟的能力,以開顯我們的清淨自性,所以自修自度很要緊。希望讀《六祖壇經》的大家,都能夠自度,也就是要有「如是我聞」,也要能「信受奉行」。

﹙六﹚ 為什麼要吃肉邊菜?

在《六祖壇經.行由品》裡面,有一件事情一般人都很關心,就是六祖惠能大師雖然是開悟得道了,可是他又隱居在獵人群中,跟許多打獵殺生的人混在一起。雖說惠能大師在獵人隊裡見到獵人捕捉的很多動物,如果是幼小的、懷孕的,就把牠們放了;打獵的網子不密,他就網開一面,讓動物逃生。但是獵人每天把捕獲的獵物拿來作下酒的飯菜,惠能大師他是吃什麼呢?他也是吃那許多的獵物嗎?

惠能大師說:「當吃飯的時候,不錯,獵人們煮的是捕捉來的動物,但是,我只放幾根菜葉子在肉鍋裡面煮一煮來吃,吃的是肉邊菜。」在佛教裡,有所謂吃「三淨肉」,也就是:沒有見到殺生、沒有聽到被殺聲音、不是特地為我而殺,這就叫做「三淨肉」。正如中國儒家所謂的「見其生不忍見其死,聞其聲不忍食其肉,所以君子遠庖廚也」。

凡是一個有仁慈心的人,所謂惻隱之人、慈悲之心,就像惠能大師在獵人群中生活,卻不吃捕獲的獵物的肉,只吃肉邊的菜。因此,惠能大師才是真正懂得吃素的意義,真正懂得修行的人。所謂真正的慈悲,不一定是在形式上吃什麼,不能吃什麼,素食的意義是不斷大悲種,因此,學佛不只是吃素而已。明白說,真正的學佛,吃不是重要的問題,淨心,心意清淨,這才是最重要的。如果滿口的仁義道德,滿口的阿彌陀佛,滿口的慈悲,心裡面卻充滿著貪、瞋、邪見,就是終日吃素也沒有用。因此,學佛的人是要淨化身心,要改心、淨心,而不是在形式上那麼的計較。所以,吃素是慈心,像六祖大師這種大乘根性的人,不在這些小事上拘泥,我們不可以用六祖吃肉邊菜,而認為六祖大師的行為有所不當。何況那時候的惠能也還沒有出家!