只要妥善運用,機器人會是人類的好夥伴。圖/美聯社、法新社

只要妥善運用,機器人會是人類的好夥伴。圖/美聯社、法新社

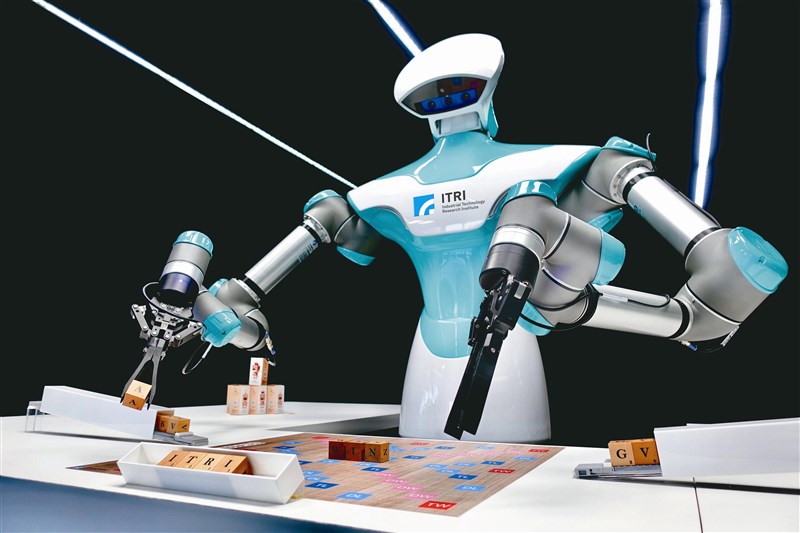

隨著AI的發展,機器人的功能愈來愈強大。圖/美聯社、法新社

隨著AI的發展,機器人的功能愈來愈強大。圖/美聯社、法新社

編譯/潘楠慕

隨著強大的運算能力、大數據和機器學習的突破,人工智慧(AI)已開始在每個人的日常生活產生影響;這股熱潮持續攀升,足以讓各種產業轉變為截然不同的面貌。有些產業可能蛻變為全新風貌,有些甚至會消失。

科學家施密德胡珀(Jürgen Schmidhuber)教授曾在一九九○年代提出「長短時記憶」(LSTM),對深度學習和人工智慧的發展影響深遠。他指出,通用AI能夠解決不同領域的各種問題,並可像人類一樣學習、決策。

目前,許多高科技公司如蘋果、微軟和亞馬遜,都使用AI為用戶提供各種服務,例如語音辨識,圖像分析、聊天機器人等等。AI幾乎可應用到所有產業,包括醫療保健、工業、金融、法律等,也因此具備了重塑所有產業面貌的潛力。

科學家們認為,目前基於LSTM算法的商業成功只是開端,通用AI最終將可影響人類生活的每個層面和所有產業,並透過持續的學習,超越人類。

透過自動駕駛技術的進步,便可驗證這項理論。過去的自動駕駛功能主要為輔助性質,例如路況提示、偵測或定速等。但AI掌握舊有的技術並持續學習後,目前已進階至自動停車,完全不需由人類操控的自動駕駛技術,已不再是遙不可及的夢想。

施密德胡珀教授指出,未來人類將可製造出擁有神經網路的AI機器人,並透過學習擁有研判狀況、解決問題能力。一但機器人的AI達到人類等級,所有企業甚至文明都會改變。

這種進展,也引起許多人的疑慮,例如人類的工作機會遭機器人取代,更甚至甚至擔心機器人反客為主,統治世界。

這種顧慮其實不算誇張,事實上,許多人的能力和效率已經不如機器。依據經濟合作發展組織(OECD)的研究,在四十個國家二十多萬名成年人中,近三分之一的人在讀寫、計算和使用電腦解決問題這三大核心技能的表現,已經不如電腦。

有些人擔心,若這種趨勢持續,人類終將被機器取代,隨著自動化的發展,人類可能成為次等生物。

不過,一些專業人士指出,機器人和AI,不見得會成為人類的威脅。以蘋果的共同創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)為例,他表示,在可預見的未來,機器人並不會搶走人類飯碗。

沃茲尼亞克指出,機器人要完全取代人類,必須讓各種機器與機器間能相互溝通、傳達指令,但這可能仍需數百年。此外,儘管有些工作會被機器取代,但同時也會產生需要不同技能的就業機會。

研究人員也指出,在大多數工作中,人類可以結合認知技能和其他能力,包括肢體動作、視野、常識、同情心、手藝,這些都是電腦遠遠落後於人類的特點,至少在短期內尚未出現足以超越人類的跡象。

麻省理工學院(MIT)電腦科學和人工智慧實驗室的研究人員布魯克斯(Rodney Brooks)也指出, AI系統性能突飛猛進,是因為深度學習的成功,但是深度學習是經過三十年的發展才到達目前階段,即使投入大量資源加速發展,也未必能在短期內出現重大突破。

學者指出,AI的發展的確有助人類,只要心態正確,人類就能駕馭AI,使機器人成為改善生活的輔助工具,不需過度擔心機器人將與人類為敵。

貢獻最大化 公共政策重大挑戰

人工智慧正快速發展,也可望大幅改善人類生活;但如果未能妥善運用,可能淪為有心人士的工具,對人類造成嚴重傷害。如何讓AI對人類做出最大貢獻,並把傷害降至最低,將是公共政策的挑戰之一。

微軟研究院(Microsoft Research)首席研究員克勞福(Kate Crawford)指出,AI持續發展的同時,世界各地也出現民粹主義、法西斯主義興起的現象。AI的能力與日俱增,一旦被威權政府濫用,恐釀成惡夢,例如針對特定族群的違法監控。

英國政府首席科學顧問沃波特(Mark Walport)也指出,有些必須依靠人類判斷的領域,若貿然引進AI,可能招致破壞性結果,例如醫學、法律,並且衝擊公眾對AI的信任。

大型科技公司在AI領域的競爭激烈,也持續招聘頂尖的學術專家。然而,許多領先研究隸屬私營機構,而非公共部門。

令人慶幸的是,許多科技公司都認同AI研發透明的必要性,鼓勵對AI展開更多政策研究和公開辯論。

例如,特斯拉電動車(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)便創建非營利研究機構OpenAI,目標是以安全方式開發AI。亞馬遜、臉書、Google、IBM和蘋果等公司也聯合發起「人工智慧夥伴關係」(Partnership on AI),以啟動更多有關該技術實際應用的公開討論,加強大眾對AI技術的理解。

DeepMind聯合創辦人、Partnership on AI聯合主席舒萊曼(Mustafa Suleyman)表示,AI可以許多領域發揮變革性作用,但發展速度可能超過人類理解和控制的能力。因此,相關的公司或機構,必須主動肩負更多責任。

舒萊曼進一步指出,人類社會還必須設計更好的框架,用來引導這些技術為公眾利益服務,不只是做人類想做的事,而且必須是正確的事。要達成這個目的,有賴各界的合作,也將是公共政策的重大挑戰。

演進路徑 美國、瑞士可供借鏡

人工智慧機器人的發展初衷,是改善人類生活,提高各領域的作業效率並避免風險。美國與瑞士堪稱AI發展路徑的代表,美國的優勢在於軟體,瑞士則以硬體製造取勝,有趣的是,歷經多年演進,兩者最終殊途同歸。

美國的互聯網技術強大,以計算機科學為基礎,從軟體開始研發AI。瑞士以則擅長高階機械製造,許多科研人員擁有機械工程背景。然而,擁有AI的機器人必須兼具軟硬體的所有技術。儘管各國擁都有自身的優勢,仍須相互結合,才能不斷提升AI的運算能力和機器人的技巧。

在機器製造與設計方面,瑞士的品質極高,但受限於市場過小,無法大量生產。美國則擁有強大的訊息科技,多家科技巨擘持續透過研發和收購,獲取最新的技術。

雙方在AI機器人領域的發展方向並不相同,但也逐漸意識到,尋求突破時必須掌握對方的專業技術和優勢。

以美國而言,Google在蘇黎世成立工程實驗室,進行AI和機器學習的研究,著眼點就是招募最頂尖的工程人才。此外,蘋果公司、臉書等科技要角,也紛紛前進瑞士設立AI相關機構。

另一方面,瑞士憑藉強大的硬體優勢,吸引大批軟體人才,且樂意開放外國投資,與各國精英合作,整合高階製造技術與軟體設計。

美國與瑞士在AI與機器人領域各有所長,加上良性互動,已經使原本看似分歧的AI機器人演進之路逐漸合而為一;雙方在科研與學術領域密切交流,透過彼此的資源互補,達到雙贏的最佳結果。

AI和機器人的研發已成為全球趨勢,如何創造最大效益,加速研究突破,美國與瑞士足供借鏡。