24節氣 古代中國人的天候智慧

圖/陳牧雨

24節氣 古代中國人的天候智慧

圖/陳牧雨

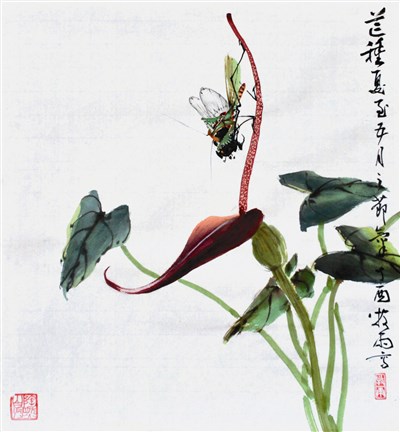

文與圖/陳牧雨

❼立夏

為農曆四月之節,每年在陽曆五月五~七日,太陽到達黃經四十五度。

《月令七十二候集解》:「立夏,四月節。立字解見春。夏,假也。物至此時皆假大也。」《爾雅》︰「夏,大也。」(「假」為夏的另一讀音)

「立夏」,表示即將告別春天,是夏天的開始。此時溫度明顯升高,夏天即將來臨,雷雨增多,農作物進入生長旺季。

〈時令解〉︰「立夏之日螻蟈(青蛙)鳴;又五日,蚯蚓出;又五日王瓜生。」《禮記.月令》:「螻蟈鳴,蚯蚓出。」《漢.鄭玄.注》:「螻蟈,蛙也。」又有一說,螻蟈是一種昆蟲,似乎把螻蟈誤以為是「螻蛄」了,而「王瓜」則是一種中藥材的植物。

宋代大詩人陸游,有〈立夏〉的詩,生動地描述立夏情景︰「赤幟(太陽)插城扉,東君(春神)整駕歸。泥新巢燕鬧,花盡蜜蜂稀;槐柳陰初密,簾櫳暑尚微。日斜湯沐罷,熟練試單衣。」

二○一七年陽曆立夏時間:五月五日(農曆四月初十)下午三點三十分。

❽小滿

農曆四月之氣,時間在陽曆五月二十一或二十二日左右,太陽到達黃經六十度。

《月令七十二候集解》:「四月中,小滿者,物致於此小得盈滿。」這個節氣,夏熟的禾麥類果實籽粒大都已飽滿,但未完全成熟,所以叫做「小滿」。

〈時令解〉說︰「小滿之日,苦菜莠。又五日,靡草死,又五日,小暑至。」小滿這一天苦菜開花了;過了五日,靡草枯死;又過了五天,天氣熱了,但還不到大熱天,所以稱為小暑。

元代元淮有一首〈小滿〉詩︰「子規聲裏雨如煙,潤逼紅綃透客氈。映水黃梅多半老,鄰家蠶熟麥秋天。」細雨綿綿不斷,潤溼了紅色的絹絲和客人坐的地毯,蠶成熟開始吐絲。夏麥也熟了,雖是夏天,卻如其他農作物秋收般地可以收成,所以稱「麥秋」。

二○一七年小滿時間:五月二十一日(農曆四月二十六日)早上四點三十分。

❾芒種

農曆五月之節,每年陽曆六月五日左右,太陽到達黃經七十五度。

《月令七十二候集解》:「五月節,謂有芒之種穀可稼種矣。意指大麥、小麥等有芒的作物已經可以收成。同時也是播種黍、稷等作物的時節。」故稱「芒種」。

〈時令解〉︰「芒種之日,螳螂生;又五日,鵙(伯勞鳥)始鳴;又五日,反舌(鳥名)無聲。」

宋代詩人范成大〈芒種後積雨驟冷三絕〉其一︰「梅霖傾瀉九河翻,百瀆交流海面寬;良苦吳農田下溼,年年披絮插秧寒。」整首詩說明芒種時節,也正是梅雨季節,因此天候會因雨而驟冷。

二○一七年芒種時間:六月五日(農曆五月十一日)晚上七點三十六分。

❿夏至

農曆五月之氣,每年陽曆六月二十一或二十二日,這一天太陽在黃經九十度,直射北回歸線,使得北半球受光最多,是一年當中白天最長、晚上最短的一日。

《月令七十二候集解》︰「夏至,五月中。」《韻會》曰:「夏,假也;至,極也,萬物於此皆假大而至極也。」

〈時令解〉說︰「夏至之日,鹿角解;又五日,蜩始鳴;又五日半夏生。」蜩就是蟬,半夏則是一種中藥材的植物。

唐代白居易有〈夏至〉詩︰「夏至一陰生,稍稍夕漏遲。塊然抱愁者,長夜獨先知。」過了白天最長的夏至,夜晚會一天一天加長。敏感的詩人,開始憂愁長夜漫漫。

二○一七年夏至時間:六月二十一日(農曆五月二十七日)中午十二點廿四分。