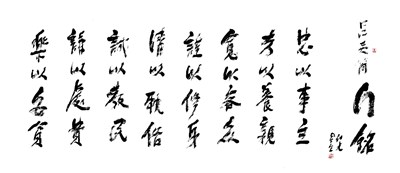

門 銘(上)

忠以事主,孝以養親;寬以容眾,謹以修身。

清以軌俗,誠以教民;謙以處貴,樂以安貧。

──宋.呂夷簡

門 銘(上)

忠以事主,孝以養親;寬以容眾,謹以修身。

清以軌俗,誠以教民;謙以處貴,樂以安貧。

──宋.呂夷簡

門銘(上)

忠以事主,孝以養親;寬以容眾,謹以修身。

清以軌俗,誠以教民;謙以處貴,樂以安貧。

──宋.呂夷簡

【作者】

呂夷簡(979~1044),字坦夫。北宋大臣。北宋壽州(今安徽壽縣,一說鳳台縣人)人,進士出身。為呂蒙正族侄。曾任宰相兼樞密使事。子呂公著曾任尚書省僕射,兼中書省侍郎。

【佛教問題】

佛教的道德標準是什麼呢?

道德是維繫國家綱紀令之不亂者,有保護社會人民生活安全的功用。中國古來制定的禮教,所謂「四維八德」、人倫「五常」,都是期望建立一個「忠恕仁義」、禮法有序的太平盛世。佛教整個思想內容是以人為本,與社會人群生活息息相關,如佛陀指導頻婆娑羅王、波斯匿王、阿闍世王等治國之法,即是「政治道德」;教授善生子、玉耶女等居家之道,即是「家庭道德」;佛陀以詩偈「得彼財物已,當應作四分:一分自食用,二分營生計,餘一分藏密,以擬於貧乏」教育世人正確使用金錢,即是「財富道德」。佛教的道德標準,涵蓋世間的理法綱常,乃至出世間的聖賢修行。今略說如後:

五戒十善是佛教的道德標準:佛教的五戒是做人應遵守的「根本道德」;十善是內心淨化、人格昇華的「增上道德」;因果業報則是世間不變的「善惡道德」。世間的嚴刑重典,固然可以收一時之成效,但並非究竟之道。佛教以五戒十善作為人本的道德標準,倡導「諸惡莫作,眾善奉行」,不侵犯別人的身體、錢財、名譽、尊嚴,徹底改造人心,令人倫綱常有序,導正社會善良的風氣。五戒十善即為佛教的道德標準。

濟世利人是佛教的道德標準:諸佛菩薩隨類應化,利益眾生,此濟世利人的精神,即為合乎佛教的道德標準。在各行各業也要有濟世利人的胸懷,如:教師要負起「傳道、授業、解惑」的責任;醫護人員要有「視病如親,救人一命」的濟世道德;工人要勤勞工作,以生產報效國家;商人要合法經營買賣,不取非份之財;軍人為了保衛全國人民的安全,要奮勇作戰,抵擋敵人的侵略。也就是每一個人都要能拋下自私的執著,效法古德先賢「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」、「若有一人未度,切莫自己逃了」的菩薩精神,以濟世利人。濟世利人是為佛教的道德標準。(未完待續 三之一)

──節錄自《佛光教科書(六)實用佛教》〈佛教的道德標準〉

心胸要寬大

文/星雲大師

我們讚美佛陀的偉大,都說他「心包太虛,量周沙界」;自古的聖賢明君,也都能以天下蒼生為念,甚至所謂「宰相肚裡能撐船」,在在說明欲成為一個偉大的人物,必須要有寬大的胸襟。

一個人的心量有多大,事業就有多大,這本來是很正常的道理,但是世界上也有一個很奇妙的現象:擁有金錢的人沒有能力,擁有能力的人沒有機會;心量大的人沒有發展,氣量狹小的人倒是很有辦法。

在這個世間上,如果真的有「天」的話,老天爺真是作弄人,很多胸懷群眾的人,鬱鬱不得志;反而是那些性格暴戾、寡廉鮮恥的政客,卻能身居高位,作威作福。

世間上還有另外一個奇妙的現象,刻苦自勵的人,他們都居住在貧瘠的土地上;富裕的大地則往往居住著懶散的民族。例如,沙漠的民族享有豐富的石油能源;海島的民族擁有海洋的產物,這或許是老天爺有意想平衡這個世間吧!所以沒有給予心胸寬大的人多一些資源,致使賢聖如孔孟者,雖有匡時救世的心胸,卻苦無時機因緣,因為連帝王都不相信他們,因此只有隨緣的「達則兼善天下,不達則獨善其身」罷了!

心量大的人能包容小人,小人不能包容有心量的人,所以心胸寬大的人,也是比較吃虧。歷史上有抱負的賢臣良將,往往被一些妒賢害能的小人所排斥,例如三閭大夫屈原,滿腔憂時憂國的熱忱,卻不能見容於小人,因此最後除了投江以外,又能奈何!

我們一直為我們的社會世間叫屈,賢臣良將多遭冤屈,讓他們的匡時濟世之才,不能得用,殊為可惜啊!

現在社會上的各行各業,不是主管不能善用人才,就是人才不肯給無能的主管所用。尤以我國的企業界更是普遍存在著一種現象,凡居高位者,如董事長、總經理等,多數未曾受過高等教育,反而是技術人員則大多是學有專精的人才,所以福慧不能兼具也。

所謂「道高一尺,魔高一丈」;世間上的一些宵小魔鬼,他也要統理世間;小混混橫行鄉里,大奸巨惡操縱朝廷,讓世間的忠奸善惡,永遠都成了對比的戰鬥,苦了一些平民百姓,不容易遇到盛世明君,經常都是在群魔起舞的亂世裡苟且維生。然而,轉輪聖王的盛世雖然不容易重現,但我們可以寄望世間各行各業能出現一些寬宏大肚的社團領袖,能夠真正以社會民生的福祉為念,是則人民幸甚,國家幸甚!

── 摘自《迷悟之間》第四冊 p.123