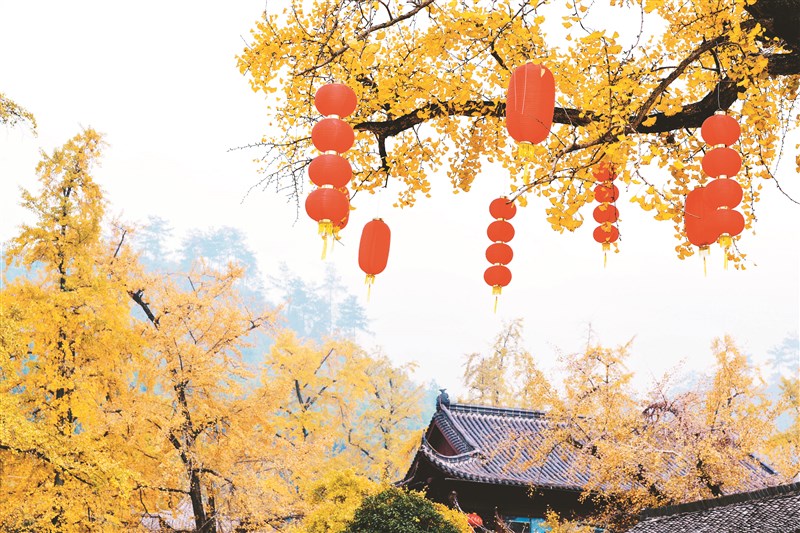

真正的修行要能內外一如,形式、精神同等重要。圖/人間社記者周云

真正的修行要能內外一如,形式、精神同等重要。圖/人間社記者周云 圖/123RF

圖/123RF

文/星雲大師

在家人信仰的人間佛教,應該是一個幸福的佛教,是一個快樂的佛教,現世種種的福祿,只要取之有道,並沒有罪惡,這是我們必須認清楚的。

有一位信徒問我,他說:「假如這個社會,人人都出家了,世界豈不是要滅種了嗎?」

我說:「你放心,在這裡出家人看起來很多,但是跟整個社會比起來,卻不到百分之一。」

他又說:「萬一都出家了,怎麼辦?」

我說:「你不要掛念,我問你,萬一這個世間都是男人,或者萬一這個世界都是女人,那又怎麼辦?假如萬一真的世間上的人都出家了,大家全部都斷了煩惱,了脫生死成了佛祖,又有什麼關係?」

(三)樂行與苦行

在修行的種類中,苦行固然可以修行,樂行也一樣可以修行。修苦行的人,都是禁欲主義者,他們以苦為樂。苦行的種類很多,有的人只吃水果,不吃飯,大家讚美他了不起,不食人間煙火;有的人只喝水,不吃食物。也有人以不穿衣服為修行、以烤火為修行、以臥冰為修行、以日晒為修行,甚至有的以睡在荊棘上為修行。

其實,佛法並不重視不合理的苦行,如果說吃水果就是修行,那山裡的猿猴,也都是大修行者了;喝水就是修行的話,那河裡的魚兒,也是大修行者了;不穿衣服就算修行,飛禽走獸不穿衣服,也是大修行者了;如此一來,所有水陸空動物都是大修行者了。

佛陀不贊成苦行的修行,當然,在功名利祿的世間,很容易迷失自己。修樂行的人,他的生活熱烘烘的;修苦行的人,生活冷冰冰的。熱烘烘、冷冰冰都不好,都不合乎佛教的中道生活。所謂中道生活,是在不苦不樂之間,因為苦樂都足以束縛我們的身心,唯有不苦不樂的中道才是解脫之道。

(四)鈍修與利修

鈍根者,根機較差,必須循序修持;利根者,則智慧較高,能夠頓悟。有些人自嘆根機淺薄,認為沒有希望成就,看到別人聰明智慧,真是又羨又妒。其實,根機如何,都是過去世修行累積而來,根本不必羨慕,也用不著嫉妒,只要腳踏實地去修持,開悟證道終有成就的一天。

佛陀的弟子中,聲聞乘人被認為是佛教中的鈍根者,佛陀在法華會上說《法華經》時,會中尚有五千弟子不能了解佛陀的說法而退席。但是,經典中記載:一個聲聞乘人,從發心到證悟,快則只需四生即能成功,慢則要費六十劫。緣覺乘者算是中等根機,他的修行,快則四生,慢則要經過一百劫。至於上等根機的菩薩乘,成佛也要經過三大阿僧祇劫的修持,所謂「三祇修福慧,百劫修相好」,正是菩薩道令人歌頌讚美的地方。

(五)外修與內修

外修是形式的,內修是精神的。有一種人只重形式沒有精神,有一種人是只重精神不拘於形式。只有外修形式的人,著重在每日拜佛多少、念佛多少,內心淨化了沒有他可不管。很多拜佛、念佛幾十年的人,心裡的貪瞋煩惱、自私怨毒卻比別人更多,所以真正的修行要能內外一如,形式、精神同等重要。

二、修行的次第

修行的次第,可依不同層次來解說:

(一)菩薩修行的層次

佛教中的菩薩,如同學生一般,分成一年級、二年級、小學、中學、大學等層次,菩薩的年級共有五十二階位。

所謂菩薩,並非是指供在佛堂上的菩薩,只要有人起信,從十信開始,即堪稱為菩薩一年級。以下列舉「菩薩十法」,以這菩薩十法,便可測知自己是菩薩幾年級,每一個問題能完全做到者得十分。

1.若聞譏譭,心能堪忍:完全能夠忍受別人的譏諷、侮辱,毫不生恨者可算滿分;只能忍受一半者得五分;能夠忍受三分者得三分;完全無法忍受別人的譏譭,則是零分。

2.若聞稱讚,反生慚愧:有人稱讚你,心裡覺得慚愧,是真正的發自內心的慚愧,可以得十分。

3.修道歡喜,自慶不傲:自己慶幸自己修道、利他的成就,但不因此感到自傲。

4.人之慚恥,不為宣說:對於別人感到慚愧羞恥的事,不加以渲染。

5.不為世事,而作咒術:不要為了世間上的事情,去懷恨、咒罵別人,或者怨天尤人、施放法術。

譬如自己把錢拿去放利息,結果被倒閉了,心生怨恨,就「該死、該死」地咒罵不已。能夠不這樣的話,就可得到十分。

6.少恩加己,施欲大報:別人對我有些許恩惠,心中念念不忘,所謂「滴水之恩,湧泉以報」。

7.怨恨己者,恆生善心:對於怨恨自己的人,要對他好,以慈善心待他。

8.見有罵者,反生憐憫:別人罵我們,不但不因此生氣,反而憐憫他的無知衝動。

9.視諸眾生,猶如父母:對一切眾生,都能如同父母兄弟姊妹般看待。

10.擁諸所得,樂於助人:將自己所擁有的,歡喜與人共享。

以上十條,可以測驗自己是不是菩薩?有幾分是菩薩?及不及格?

(二)阿羅漢修行的層次

做個阿羅漢到底困不困難呢?

阿羅漢的悟境有四種,即初果阿羅漢、二果阿羅漢、三果阿羅漢、四果阿羅漢。

初果阿羅漢,叫做須陀洹,到達須陀洹果的條件是:對於三寶不壞信仰;對四聖諦、八正道、十二因緣等基本佛法不生疑惑;對於受持的戒法,不可違犯;殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血等五無間罪不可毀犯。

其次,初果阿羅漢對於五戒的看法、受持和沒有證果的一般凡夫有何不同?譬如「殺生戒」,未證果的凡夫,恣意殺生,為了口腹,什麼都殺;至於初果阿羅漢,他寧可餓死,也不會為了吃而殺生;但是,如果你激怒了他,或者你誹謗佛法,為他所知,他一氣之下,也有可能會殺生。

至於「偷盜戒」,初果阿羅漢絕不會為了發財而去偷竊,他寧可守住貧窮;不過有時飢餓難忍,只要有東西吃,他也可能會去偷吃一些。關於「邪淫戒」,證得初果的阿羅漢在感情上當然不會有染汙行為,不過在今日社會,誘惑太大,一而再,再而三,有時他也會接受美色情欲的誘惑。至於「妄語戒」,若為了救人,他有可能會說謊。提到「喝酒戒」,若為了治病,他有可能也會飲酒。

(待續)