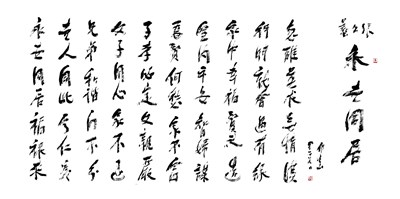

永世同居(下)

急難莫求無情漢,得時就會遇有緣。

家中幸福賢夫造,室內平安智婦謀。

妻賢何愁家不富,子孝必定父親嚴。

父子同心家不退,兄弟和諧門不分。

世人聞此學仁義,永世同居福祿來。

──唐.張公藝

永世同居(下)

急難莫求無情漢,得時就會遇有緣。

家中幸福賢夫造,室內平安智婦謀。

妻賢何愁家不富,子孝必定父親嚴。

父子同心家不退,兄弟和諧門不分。

世人聞此學仁義,永世同居福祿來。

──唐.張公藝

永世同居(下)

急難莫求無情漢,得時就會遇有緣。

家中幸福賢夫造,室內平安智婦謀。

妻賢何愁家不富,子孝必定父親嚴。

父子同心家不退,兄弟和諧門不分。

世人聞此學仁義,永世同居福祿來。

──唐.張公藝

問題探討

現今社會,倫理道德觀念日漸薄弱,如何加強家人之間的和諧相處?

教育是人類傳遞和開展文明的方法,人要受教育,不管是家庭教育、學校教育、社會教育,甚至不只是傳遞學問的知識教育,還有道德教育、思想教育、生活教育等;受教育才能知書達禮,因此每個人都有接受國民教育的義務與權利,父母、師長也都有施以兒女、學生教育的責任與義務。

教育要寬嚴適度,恩威並濟,就如一般寺廟,才到山門口,迎面就有一位胖胖的、笑咪咪的彌勒佛,用慈悲的笑容接受你;彌勒佛身後,常可看到一位威武凜然,手執金剛降魔杵的將軍,就是韋陀天將。意思是說:佛教是用大慈悲攝受你,儘量給你歡喜,給你滿足;但是,如果依然冥頑不化,只得用力量來度化你。這就等於一個家庭裡,兒女需要父親嚴格的教育,也需要母親慈愛的照顧;嚴的折服,慈的攝受,同樣重要。

世間的一切,從自然界乃至家庭的教育,都需要愛的攝受與力的折服,因此父母、師長:人在世間生活,人際關係很重要;如果人我的關係不調和,人際的交往不順暢,就會生出許多苦惱憂煩。尤其家人之間,每天生活在一起,如果不懂得調和彼此的關係,就會苦不堪言。

中國人講「親兄弟,明算帳!」人,總有計較的心理,為了計較「你多我少,我多你少」,不但朋友可能反目成仇,即使至親骨肉,也都可能對簿公堂,造成人間不少的紛擾。

話說有一戶人家,父親逝世時留下了十七頭牛,遺囑上寫明分配的方式是:大兒子得二分之一,二兒子得三分之一,小兒子得九分之一。

十七頭牛的二分之一、三分之一、九分之一,都不是整數,因此三個兒子非常苦惱,甚至天天吵架,問題還是不能解決。鄰居有一位長者,看著三兄弟每天吵鬧不休,就主動把自己僅有的一頭牛送給他們。

十七頭牛加上長者的一頭,共十八頭牛。大兒子應分得的是二分之一,得九頭牛;二兒子應分得三分之一,是六頭牛;小兒子應得的九分之一,是二頭牛。三兄弟所分得的九頭、六頭、二頭,加起來正好是父親給他們的十七頭牛,於是三兄弟又把長者所送的牛還給了他。長者絲毫沒有損失,卻替三兄弟解決了問題。人因為害怕吃虧,所以喜歡計較,但是多少不在於物質的數量,而在於本身的心量和道德,尤其一個人能通情達理、明白是非,這才是重要。

佛教講「一就是多」、「一即一切」,因為「法無定法」,這就是智慧。智慧是圓融而不執著、不呆板的,尤其要「明理」。現在的人喜歡說理,但是明理的人很少。說理的人都是站在自己的立場,說自己的理,維護自己的理,一旦別人不服氣、不接受,就會產生紛爭。

所以,做人如果肯處處尊重別人,隨時承認自己的錯處,尤其能把握好人與人之間的倫理關係,則人際之間就會很和平。因為倫理是人際關係融洽的重要一環,一個家庭裡,即使親如父母、兄弟、姊妹、伯叔、夫妻、妯娌等眷屬,也要靠長幼有序、尊卑有別、上慈下愛的倫理關係來維繫,才能保障彼此之間的秩序與和諧。

──節錄自《人間佛教當代問題座談會(上)》〈佛教對「倫理問題」的看法〉 p.66

同 心

文/星雲大師

「同心」是人與人相處最寶貴的交集,與同心相類的,有人稱同志,有人稱同門,或稱同派、同學。

所謂同心,就是同一個意志、同一個理念、同一個思想、同一個目標、同一個看法。人,儘管有許多的不同:國家不同、種族不同、膚色不同、性別不同、言語不同、程度不同;但只要同心,世上就沒有什麼事情是做不成的。

國家的政要,儘管黨派不同,但是為國的理念要同心;一個團體,就算利害關係不同,但是為了團體的發展大計,想法要相同;宗教的教派,在理念上可以不同,但是共同的信仰、共同的發展要相同。「兄弟同心,其利斷金。」既然同一個宗派,同一個團體,怎麼可以有很多不同的計較呢?「不怕虎生三個口,只怕人懷二樣心。」可見同心是多麼重要了。

父母不同心,母女不同心,兄弟不同心,所謂「家不和,被鄰欺」;雖是異姓人士,結為金蘭之交,劉、關、張,成為異姓兄弟,不是也為蜀漢打出一片天下嗎?幾千年來「桃園結義」不是一直在歷史上被人歌頌傳揚嗎?太平天國初創,上下同心,在當時那樣一個物資奇缺,幾無生存的條件下,就因大家同心協力,故能侵城掠地,建立所謂的「小天國」;後來有了權勢、名利,各王離心,各懷鬼胎,終至敗亡覆滅,這就不是沒有原因的了。

中日之戰,中國實在無一可與強大的日本相抗衡,但由於全國民眾同仇敵愾,上下一心,終於取得抗戰的勝利。過去中國的幫派,之所以能發生力量,也就是好漢兄弟,肝膽相照,表示同心有義。

所謂「同心」,並不是要全國人等、全體人等、全家人等,只能有一個要求;其實人各有志,各有各的要求,這是在所難免的。但是要有大體的共識,要以大局為重,所謂「放棄小我,成就大我。」那就是同心了。

人與人之間建立同心固然很難,但人與人之間同心之外,還能夠包容異己,這就更不容易了。佛教的菩薩,能做到無緣的慈悲,成佛之後,更是心包太虛,因為十法界都在一心之中,又何勞去分別呢?

──摘自《迷悟之間》第八冊 p.255