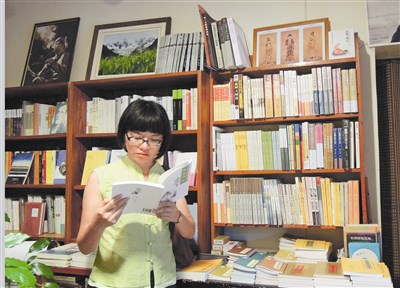

旅途中的閱讀和書寫是作家累積創作靈感的來源。圖/林存青

旅途中的閱讀和書寫是作家累積創作靈感的來源。圖/林存青

旅途中的閱讀和書寫是作家累積創作靈感的來源。圖/林存青

旅途中的閱讀和書寫是作家累積創作靈感的來源。圖/林存青

文/江心靜 圖/林存青

《如何閱讀一本書》是一九四○年出版的書,我在二○○七年看的,現在回想起來,這本書,翻轉了我的人生。

會接觸到這本書非常偶然,那年與好友存青騎協力車環中國海,從台灣、日本、韓國一路旅行到上海,當地朋友帶我們去鋼鐵廠改裝的紅坊創意園區,比北京的「798藝術區」小,以雕塑為主的展示頗有特色。走累了,進去一間有文青味道的雕刻時光咖啡館,紅磚廠房的閣樓,看到這本封面像小學課本的書,隨手拿起來,看完譯序就放不下了……

譯序是郝明義寫的,我很敬重的出版前輩,他介紹作者,第一版作者莫提默.艾德勒(Mortimer J. Adler, 1902~2001)是《大英百科全書》的編輯指導,赫赫有名,修訂版聯名作者則是查理.范多倫(Charles Van Doren, 1926~),電影《益智遊戲》的主角,年輕學者連續拿下美國益智節目十四周冠軍,他不敵良知煎熬,坦承主辦單位事先提供若干答案,被學校解聘;自此跟隨莫提默.艾德勒工作,從事編輯有成。

重點是郝先生談到他初看《如何閱讀一本書》的反應,他一開始覺得羞愧,說他這個每日與書為伍的人,竟然四十四歲才看到這本書,走了很多冤枉路;第二個感觸是,在出版業工作二十多年才讀到這本書,一路上跌跌撞撞摸索,累積太多迷惘的經驗,看到這本書,感受才會這麼深刻,最後他說:「不論就讀者、還是出版者的身分,我相信這本書都深遠影響我的未來。」

當時,很想繼續看下去,但旅途中,諸多不便,後來透過朋友訂書,真正翻開書來看,已經是在長途火車的臥鋪上了。平常對書有潔癖,從不在書上作記號,竟然密密麻麻畫重點,有太多令人拍案叫絕的觀點了!

書中提到閱讀有四個層次,基礎閱讀、檢視閱讀、分析閱讀和主題閱讀,基礎閱讀是識字程度,檢視閱讀是在有限時間內略讀,分析閱讀則是充分精讀,把書消化吸收,變成自己的東西,主題閱讀則是就一個主題閱讀相關的書,有能力獨自作研究,針對不同層次提供簡單易行的方法。

我的收穫主要在後兩個層次,尤其是主題閱讀,等於隨時可以請古今中外的作者當我的指導老師,效果很明顯。旅程結束後書寫的《亞洲慢慢來》,生動有趣的遊記包羅萬象,涵蓋了歷史戰爭生態陶瓷音樂,深入淺出的書出版後,《西日本新聞》駐台特派員小山田先生專文報導,《沖繩朝日新聞台》記者採訪,在熱門新聞時段播出,記者特別強調書中列了琳瑯滿目的參考資料,可見作者用功之深。

另外一本《走入韓國之心》出版後,受到韓國學者李奎泰推崇,獲邀到韓國關東大學「東亞的變化和亞洲共同體」講座演講,最新的一本《永不停歇的旅人》從旅行文學跨界到藝術創作,得到師大美術系的劉國松和羅芳教授寫序推薦。

這本書就像一把鑰匙,讓我懂得透過閱讀主動學習,書中說「太多的資訊就如同太少的資訊一樣,都是一種對理解力的阻礙。換句話說,現代的媒體正以壓倒性的氾濫資訊阻礙了我們的理解力。」為網路資訊太多所苦嗎?你需要這本《如何閱讀一本書》。