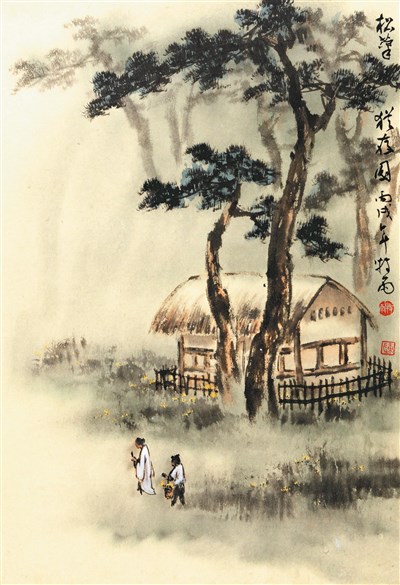

中國人一向對淡泊名利、過著隱居生活的飽學之士,懷著無比崇敬之心,將這類人稱為「高士」。古人還有《高士傳》等論著,記載並表彰他們的思想及行誼,以為後世的典範。圖/陳牧雨

中國人一向對淡泊名利、過著隱居生活的飽學之士,懷著無比崇敬之心,將這類人稱為「高士」。古人還有《高士傳》等論著,記載並表彰他們的思想及行誼,以為後世的典範。圖/陳牧雨

文與圖/陳牧雨

中國人一向對淡泊名利、過著隱居生活的飽學之士,懷著無比崇敬之心,將這類人稱為「高士」。古人還有《高士傳》等論著,記載並表彰他們的思想及行誼,以為後世的典範。

不過根據古書籍記載,所謂的隱士,其實可以分成真、假兩種。

所謂真隱士,是指一生不願當官,寧願過著閒雲野鶴的生活,縱使生活貧困,都不改其志的文人。

從前,莊子在濮水上釣魚,過著漁隱的生活。楚王派遣兩位大夫前來邀請莊子為朝廷做事。莊子卻告訴兩位使者:「我聽說你們楚國有一隻神龜,已經死了三千年了,龜甲被拿來放在宗廟裡,作為占卜之用。請問你們,願意做這隻死的神龜被敬重?還是寧願當活著、在爛泥巴裡爬行打滾的活烏龜呢?」

使者們說:「當然寧願當拖著尾巴在爛泥堆裡爬行。」

莊子說:「你們回去吧!我也是希望這樣。」

莊子認為當官雖被敬重,但不得自由,有如廟堂上被供奉的死烏龜,因此,寧願當隻活著在爛泥裡爬行的烏龜,活得比較自在灑脫!所以什麼官位都引誘不了他放棄優哉遊哉的隱居生活;這是真隱士。

陶淵明也是這一類的人。他雖然短暫擔任過江州祭酒、鎮軍參軍、建威參軍及彭澤縣令等職。正如他自己在他的〈歸園田居詩〉裡說的:「誤落塵網中,一去三十年」,最後發現自己個性不適合於官場,因此毅然辭官並寫了一篇〈歸去來兮辭〉明志。雖然此後過著清貧的生活,卻堅持不改其志;所謂:「富貴不能淫、貧賤不能移」的精神,在他身上,得到真正的體現。

不過有趣的是,陶淵明過世一千四百餘年後,近代的篆刻大師吳昌碩,因為太崇拜陶淵明所以想東施效顰一番。先是用錢捐了個官,做了一個月,學陶淵明「不為五斗米折腰」毅然辭去官職,過過不願「拳拳事鄉里小人」的癮,並刻了一方「一月安東令」的印章以表彰自己。

雖然這樣的作為有點可笑,但吳昌碩是想藉此表現他對陶淵明的認同與景仰。可見陶淵明對中國文人的影響有多大了,竟然橫跨千餘年而不墜!

另外有一種隱士,其隱居的目的則是韜光養晦,等待明主發掘而徐圖進取,並非真正的打算一輩子過隱居的田園生活。

春秋時期衛國人甯戚,出身清貧,但胸懷大志,卻一直沒機會施展抱負,只好暫幫人拉牛車過活。他聽說齊桓公禮賢重士,因此他決定乘坐牛車前往齊國,在齊都臨淄城東門外,給牛餵食芻秣。有一天巧逢齊桓公出東門,甯戚當即叩敲牛角高聲唱歌,結果果然引起齊桓公的注意,後甯戚被齊桓公任用為上卿大夫,負責辦理齊國稼穡等職務長達四十年之久。

周文王時期,呂尚,本姓姜,字子牙,因其祖先被封於呂,從其封姓,故又稱為「呂尚」。自幼家貧,做過屠夫賣過牛肉也賣過酒,但勤奮好學,滿腹經綸,才華出眾;但是,卻一直不得志。

在他年過六十之後,滿頭白髮,還過著以釣魚為重心的隱居生活。後來,終於在渭水之陽遇到周文王,相談甚歡,文王說:「吾太公望子久矣。」意思是:我的祖先太公常說會有賢人出現來幫忙周國,如今終於盼到了。因這句話,就取號為「太公望」,又被後世稱為「姜太公」,後來幫助武王推翻商朝,封於齊。

另外一位大大有名的諸葛亮,年輕時耕讀於南陽郡,地方人士稱其臥龍、伏龍。原本過著「大夢誰先覺,平生我自知,草堂春睡足,窗外日遲遲」的悠閒生活。後來因為劉備三顧茅廬,勸其出來相佐大業;剛開始他並不應允,後來劉備急了,掉下淚來對他說:「先生不出奈天下蒼生何?」終於打動了諸葛亮。後來諸葛亮一生對劉備的蜀國「鞠躬盡瘁、死而後已」,正是中國傳統文化裡忠臣的代表人物。