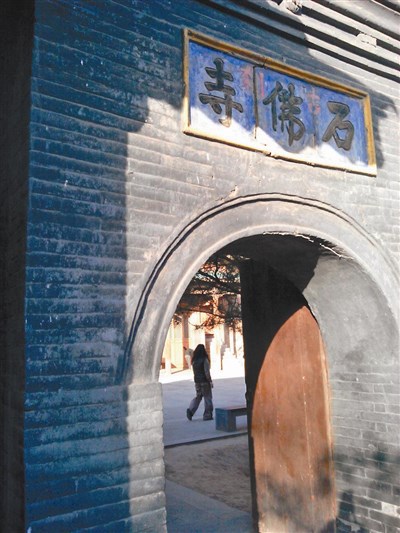

石佛寺已是後人所修,原稱石窟寺。

圖/林伯謙

石佛寺已是後人所修,原稱石窟寺。

圖/林伯謙

世界遺產標誌 圖/林伯謙

世界遺產標誌 圖/林伯謙

文與圖/林伯謙

陳垣還感慨酈道元《水經注》稱賞「山堂水殿,煙寺相望」,道宣《續高僧傳》誇許「櫛比相連,三十餘里」,但到清順治八年重修,「建築不得法,故光線不足。像有剝蝕,敷以土堊,盡失原形。金碧輝煌,徒取炫目,泯絕古意……其實寺東西諸窟,有窟無寺櫛比數里者,皆為石窟寺,後人修其一寺,名曰石佛,陋也。其未經修飾諸窟,雖甚剝落,然遠望縹緲,容態轉真,窟別異形,無有複製。」

石窟歷史何等輝煌!古蹟文物保護失當,反而對它造成禍害。

周一良〈雲岡石佛小記〉說現今山西大同縣西北三十里,與左雲縣相接,以武周山為石窟,名曰「雲岡」,是始於明清之交,但「其各個石窟之名稱,則來自調查者或以己意命名,或依土人傳說,殊無準則。」

雲岡石窟於二○○一年十二月,聯合國教科文組織世界遺產委員會通過列入「世界遺產名錄」,又做了一番整修,但洞窟前設置解說鐵板,標記各窟名稱,仍然沿用日本學者關野貞或小野玄妙的命名,「曇曜五窟」,也就是第十六至二十窟,取名立佛洞、彌勒三尊洞、立三佛洞、寶生佛洞、白佛爺洞。

按〈釋老志〉既說:「開窟五所,鐫建佛像各一」,證明五窟實際只一主尊,十七至二十的四窟雖雕有脇侍,但脇侍的尺寸皆不如主尊那麼雄偉高大,所以不應合稱「三尊」、「三佛」,或所謂「三世佛」。

至於第二十窟,小野玄妙原本稱「白佛耶洞」,「白佛耶」並非佛教經藏記載的佛名,解說牌將之改為「白佛爺洞」,亦甚無稽。