圖/林伯謙

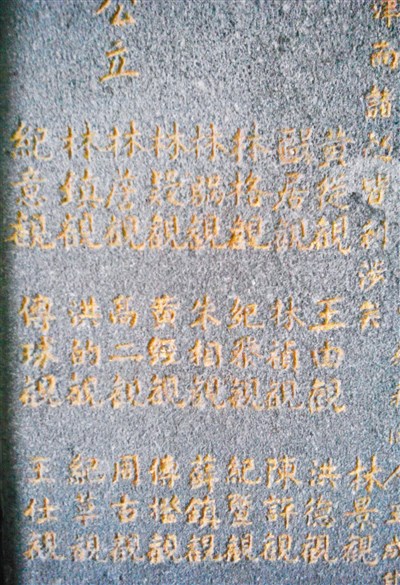

〈望高樓碑誌〉文末還列出「黃從觀」等二十五位捐款大德,他們姓名都省略了第二字,並在名字之下加一「觀」字,例如「林道格」就寫成「林格觀」。

圖/林伯謙

〈望高樓碑誌〉文末還列出「黃從觀」等二十五位捐款大德,他們姓名都省略了第二字,並在名字之下加一「觀」字,例如「林道格」就寫成「林格觀」。

文與圖/林伯謙

〈望高樓碑誌〉文末還列出「黃從觀」等二十五位捐款大德,他們姓名都省略了第二字,並在名字之下加一「觀」字,例如「林道格」就寫成「林格觀」。

筆者起初懷疑是否船戶對於「捐」字有所忌諱,而改用閩南語同音的「觀」?像明代陸容(1436—1497)《菽園雜記》卷一云:「民間俗諱,各處有之,而吳中為甚。如舟行諱『住』、諱『翻』,以『箸』為『快兒』,『幡布』為『抹布』…」吳地船民忌諱「箸」、「翻」等字,因為害怕船「停住」或「翻覆」,所以改稱「快兒」、「抹布」等名,以求吉利。

但實際並非如此,施鴻保(?—1871)《閩雜記》卷六〈觀〉有云:「興、泉、漳、永等處,凡紳富皆稱為『觀』,蓋『官』之訛也。高士奇《天祿識餘》:洪武定制,每縣分戶為五等,曰哥、時(應為『畸』字之訛,參見俞樾《茶香室續鈔》卷四〈沈萬三〉)、郎、官、秀。哥最下,秀最上。每等中又各分三等,巨富者稱萬戶三秀,如沈萬三秀乃秀中之最上者。官則下於秀,而在哥、時(畸)、郎之上,不知何時沿訛為『觀』。」

可見「觀」是從「官」訛變而來,在名字後面加「觀」字,代表他是富有的鄉紳。

康熙朝的高士奇(1645一1704)並沒提到「官」訛為「觀」;高雄左營崇聖祠的〈功德碑記〉云:「乾隆參拾參年修砌北門石路。貢生柯廷第助銀八大員。貢生方克侯助銀七大員。鄉老蘇拔觀助銀六大員。監生詹榮觀、黃樑觀、監生曾尊觀、監生史輝觀,各助銀參大員……」已見「觀」的用法。

施鴻保於《閩雜記.敘》說他從道光乙巳(1845)至咸豐丙辰(1856),書稿大致完成,所以由此推論,尊稱具有身分地位的社會賢達為「觀」,應在乾嘉道咸時期。

另外我們看到淡水的龍山寺,寺內有咸豐八年(戊午,1858)所立〈龍山寺石牌〉,上面所列捐款大德,只見到「雷 觀」、「王寔觀」兩人有「觀」字,雖然無法證明此「觀」字仍是身分地位的表徵,但從其他人皆是全名,即可知使用「觀」字的風氣已經不流行。