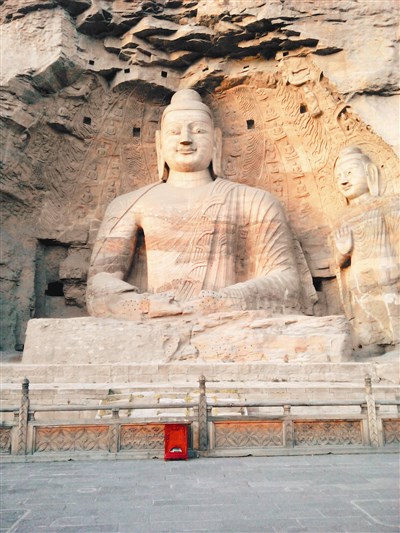

雲岡「曇曜五窟」之一的第二十窟 圖/林伯謙

雲岡「曇曜五窟」之一的第二十窟 圖/林伯謙

然而到了太武帝任用崔浩為相,久聽崔浩毀佛,而在踐位第二十一年,即太平真君五年(西元四四四)正月戊申頒布詔令,宣告佛法虛誕不實、僧徒怪力亂神,與王政淳德大相違背,必須痛下決心加以整頓。

此時佛教也捲入胡漢對立與政治理念鬥爭中,太子拓跋晃是護持佛法的代表,他讓滅佛行動延緩了兩年,但父子矛盾日深,宦官宗愛又進讒言,致使太子被殺,隔年(四五二)太武帝也遭宗愛所弒(《南齊書.魏虜傳》稱:「佛狸感惡疾,自是敬畏佛教,立塔寺浮圖。」佛教典籍也盛傳太武因滅佛而感癘;但《魏書.宗愛傳》載:「(宗愛構告其罪,)恭宗遂以憂薨。是後,世祖追悼恭宗,愛懼誅,遂謀逆。」而〈天象志〉則記:「(正平元年)六月,帝納宗愛之言,皇太子以強死。明年二月,愛殺帝于永安宮」)。

在毀佛七年之後,拓跋晃之子文成帝繼立,便下詔恢復佛教崇高地位。

文成帝很重用的高僧曇曜,原本在北涼就知名於世,《高僧傳.玄高傳》有附帶的提到他「以禪業見稱」。

因太武帝於太延五年(四三九)滅北涼,《魏書.本紀》說:「收其城內戶口二十餘萬」、「徙涼州民三萬餘家于京師」;《魏書.釋老志》也說:「涼州平,徙其國人於京邑,沙門佛事皆俱東,象教彌增矣。」曇曜因此來到平城,並獲得太子知禮。

復佛之後,曇曜踵繼法果「皇帝即如來」理念,建議文成帝在武周塞(即武州山,或作武周山)開鑿五窟大佛,以象徵五帝,期使佛法永世長存,這便是著名的雲岡「曇曜五窟」。

北魏佛教開窟造像工藝,實際是由北涼和西域引入。