老話不生鏽,仍可用來形容此書此作者:「官宦三代,方知穿衣吃飯」,當然請先槓掉官宦字眼,著美衣品美食在現代是愈講究愈精緻,裝潢大抵東洋風,類IKEA的方格紙屏風便做隔間用。圖/曾郁雯

老話不生鏽,仍可用來形容此書此作者:「官宦三代,方知穿衣吃飯」,當然請先槓掉官宦字眼,著美衣品美食在現代是愈講究愈精緻,裝潢大抵東洋風,類IKEA的方格紙屏風便做隔間用。圖/曾郁雯

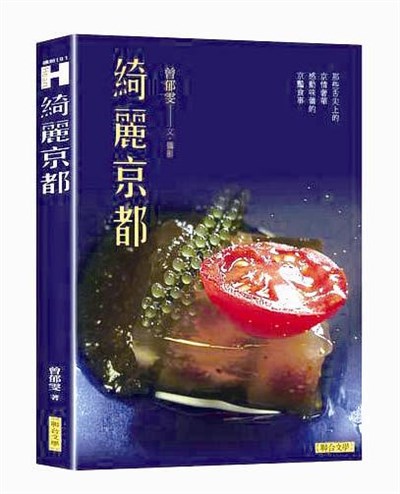

出版社/聯合文學

圖/聯合文學提供

出版社/聯合文學

圖/聯合文學提供

文/周紘立

老話不生鏽,仍可用來形容此書此作者:「官宦三代,方知穿衣吃飯」,當然請先槓掉官宦字眼,著美衣品美食在現代是愈講究愈精緻,裝潢大抵東洋風,類IKEA的方格紙屏風便做隔間用。周芬伶〈吃到飽王國〉早早點破台灣飲食迷思:「在台中吃的懷石料理令人幻滅,食器粗大廉價不說,也無變化,且分量多,菜色跟一般定食差不多,服務生也未受訓練,跟跑堂的一樣……」我這條味蕾生苔的舌頭評鑑不出食物好壞,然「看書」竟能看到垂涎滿書頁,也算是作者奇筆。

勾勒出味蕾記憶

曾郁雯歷史系出身,轉換跑道成為研究寶石專家、珠寶設計師,而後執筆為文又是一次「大」轉換。張愛玲似乎這麼說過,作家僅要捉住一絲獨門技巧就好,言下之意是:不可輕放。然她未說過不能放過其他物事呀!可曾郁雯的《綺麗京都》乃至《京都之心》、《和風旅人》她思思念念京都,彷彿透過分析寶石的放大鏡仔細通透裡外。

外無非肉眼看世界,如何一粒砂石見婆娑宇宙,又如何經由文字轉換實屬難事,她卻能輕筆素描逼人望書止渴,如〈喧鬧的不是花〉寫道:「最吸睛的是豌豆湯,一顆顆翡翠般渾圓的豌豆仁浸在寶藍金邊水晶高腳杯中,既純真又貴氣,底下的白磁碟子牡丹唐草描金,鍛造銀湯匙留著金屬表情,完全意想不到的時髦搭配,手法高明。」曾郁雯巧妙地將「看家本領」帶進食器之形,以好文筆將味蕾的記憶勾勒顯影,這使我想起紅樓夢裡的盛宴了。

《綺麗京都》重點擺放輯一的「京都米其林美食夢幻之旅」,如上述引文,像我這類來者不拒型的人邊看邊流口水,雖阮囊羞澀,一本書就讓我享用了許多「星星」。

文字輕盈具美感

究其本質原是師承美食大師朱振藩的食精髓,文字輕盈美感十足想必和先生同時為散文名家的林文義有關;一加一大於二,我想應用於曾郁雯身上非常貼切,她不只是紙上談吃,更是「有心」,即劉黎兒所言的「知趣解風情」。

因作者不只談吃也寫景。見她寫龍安寺:「艷黃奔放的山吹(棣棠)像煙火四射,旁邊絳紅的木瓜(貼梗海棠)兀自在春光中綻放,這般嬌豔的木瓜花卻因花期曖昧不明,被京都人暱稱為『呆花』。」曾郁雯不只解花語,亦末尾輕掃一句「題外話」,反倒使簡單的素描增添人間味。

說到人,此書見她的博覽,如〈寧寧之道兩端〉主軸講的是織田信長、豐臣秀吉、德川家康三大武將的複雜關係,經曾郁雯信手拈開歷史的煙障,男人成為背景,女人才是主角:「北政所寧寧夫人最清楚,最後的答案不是生就是死吧?」曾郁雯筆鋒妙在「突然」,如戛聲懸止,於是文意高。

日本美食王北大路魯山人:「說到底,味蕾養成這件事,就像培養美術鑑賞力一樣,必須窮究事物深處,努力提升自我。」由此言回到作者本身,真如她〈三之川〉書寫的,一切如命中註定,方能水到渠成。可我又想,我每日吃吃吃,吃到七、八十歲也未必能像蘇東坡連「骨髓」也可辨出新滋味,而曾郁雯的《綺麗京都》卻可以,足見味之敏銳、舌尖之刁。

如此看來,《綺麗京都》該侷限於「飲食文學」,又或者潦草歸進「旅行文學」而已嗎?我以為文字與主題皆是有機體,尤在曾郁雯身上更是產生巨大的「質變」,使其書成奇書。