「朝寫石門銘,暮臨二十品;竟夜集詩聯,不知淚濕枕。」這是于右任於一九三○年所寫的詩,念茲在茲,是當年習書的意志,可見其對魏碑的投入與醒悟。

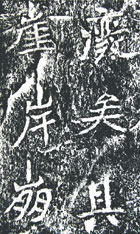

〈石門銘〉刻於北魏永豐二年,是北魏著名的摩崖刻石,此銘原刻於陝西省褒斜道石門東壁的摩崖之上,記載了北魏修復褒斜道南段的史實,頌揚著倡導者和主事者的功績。 〈石門銘〉拓本(局部)

北魏朝廷改年號正始五年為永平元年,重新開鑿石門之工程於永平二年結束;石門始通於東漢永平,又復開於北魏永平,開通之年同是「永平」,今古巧合,莫過於此。

銘文千餘年來一直在崖壁之上,後因建水庫水位上升,今已將此銘原石裁切取下,遷移至漢中博物館。

〈石門銘〉銘文為王遠所書,風格雍容大度,字體結構較為寬博,氣勢開張,疏密處理方式以強烈對比顯現,姿態似乎是自然舒展開來,使整個字似傾非傾,平中見奇。筆姿剛健俐落,尤其是豎畫,格外飽滿有力。

王遠在正史上並沒有記載,因康有為對此銘極為推祟,而將王遠推之為南北朝十大書家之一。康有為將此銘列為神品,並讚譽道:「石門銘飛逸奇渾,翩翩欲仙,若瑤島散仙,驂鶴跨鸞。」又說:「飛逸渾穆之宗」。

北魏開出了新朝,是謂北朝,北朝比南朝氣象更大,北魏碑銘與摩崖的書法,最具創造性。康有為、于右任都是具創造性的人物,兩人皆推崇〈石門銘〉,且見地亦同。兩人書法同有創造性,然而于書比康書博大。