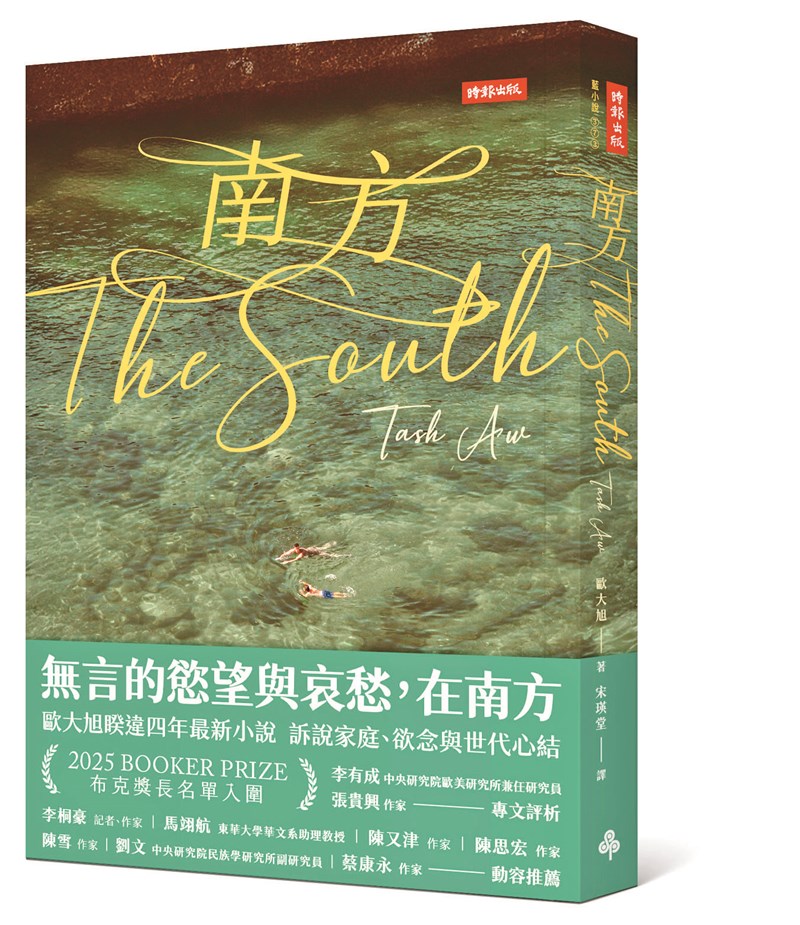

《南方》

圖/時報出版提供

《南方》

圖/時報出版提供

文/廖淑儀

我總認為,好的小說能夠扭轉人們觀看世界的慣性,甚至讓人寧可在字裡行間一而再地迷路,只為找尋其中新的意義。曾三度入圍布克獎的馬華作家歐大旭(Tash Aw),在小說《南方》中,將「南方」構築成一處被烈日灼傷、欲望迸發且布滿記憶餘燼的心理場域,並將南洋特有的窒悶感推向極致。作為家族書寫的序曲,他將鏡頭對準1990年代末,在亞洲金融風暴陰影下,一個表象平靜實則崩裂在即的華人家庭。

透過歐大旭節制而細膩的筆觸,讀者彷彿能嗅吸到荒廢果園中土地乾裂的塵土味,以及邊陲小鎮散發的陳腐氣息。這部作品最迷人之處,在於歐大旭將「家族衰敗」與「個體成長」編織進一場末日般的夏日假期。儘管環境荒蕪乾枯,少年杰伊(Jay)卻在回望家族的歷程中萌發覺醒之芽,敏銳地意識到國家時局作為命運之手的操控,進而揭示出土地、階級、族裔,乃至國族認同間,那股環環相扣的緊張關係。

告別童年的轉折點

故事始於一場跨世紀的夏日乾旱。杰伊隨著父母及兩位姊姊,到祖父早年買下的南部農場度假。這片曾經承載華人生根夢想的果園,如今在金融危機與旱災雙重夾擊下,已淪為一處死寂的荒原。

在成人世界的失能與迴避中,原本在城市生活裡顯得疏離的杰伊與大姊莉納、二姊瑩,卻在農場的探險與共謀中,建立起不同於以往的親密連結。與此同時,杰伊與農場工人之子阿泉之間,那份夾雜著曖昧情愫與階級自覺的微妙互動,更讓這個暑假成為他告別童年的轉折點。歐大旭精確地捕捉了這一家人那種在窒息邊緣掙扎、卻又隱約透出破繭微光的瞬間。

其中,歐大旭更深刻地挖掘了華人文化中那種近乎宿命的「土地執著」。對杰伊的祖父輩而言,擁有農場果園不僅是財富的象徵,更是身處南洋異邦、面對族裔身分邊緣化時,唯一能握住的生存安全感。然而,當金融海嘯與極端旱災雙重降臨,土地不再給予回報,上一代人的信仰隨之破碎,卻也鬆動了家族內緊繃的權力關係。

因此,這片荒原對下一代產生了逆向作用。在城市中被囚禁在「體面家庭」框架裡的杰伊與姊姊們,反而在南方農場的裂縫中找到了交集。莉納的尖銳、瑩的逃避與杰伊的覺醒,在農場的探險中形成了一種「共謀」的連結。對他們而言,農場的荒蕪雖殘酷,卻也因「無主」而變得自由。這種在裂縫中萌發的交集,暗示了下一代正在試圖定義新的生存路徑:不再是傳統華人式對土地的死守,而是在認清現實後,發展出一種試圖掙脫束縛的生存韌性。

帶著烙印繼續前行

特別的是,歐大旭在《南方》中展現了極其有趣的視角調度。小說的大部分篇幅採取趨近全知的第三人稱視角,冷靜地觀測著家族成員間的角力與阿泉之間的情愫。

然而,歐大旭最神來之筆的安排,是讓成年杰伊的聲音在關鍵時刻如幽靈般閃現。成年杰伊並非真的徹底擺脫了南方,例如「即使在當時我就明瞭,我永遠無法和當時的我劃清界線。」這揭示了家族書寫中最殘酷的真相:地理上的離開並不等同於精神上的斷裂。

縱使成年後的杰伊已學會嫻熟地與世界周旋,但那個在南方農場徹底感受過本質的「年輕分身」,仍會不時「掙脫表皮」,突然襲來一陣「脫殼而出」的漂泊感。歐大旭透過這種視角切換,告訴讀者:成長並非能爽快地和家國斷裂,而是在意識到自身身分之後,帶著烙印繼續前行。

小說最後終結於杰伊的一場「飢餓」,一種源自體內深處、混雜著生理渴求與靈魂騷動的渴望。這場飢餓預告了少年對土地與家族的一場難分難捨的告別,卻也是掙脫命運框架、走向未知世界的最初驅動力。