公園內的的白色金屬雕塑。圖/東方奭

公園內的的白色金屬雕塑。圖/東方奭 介紹鄧雨賢生平的紀念牆。圖/東方奭

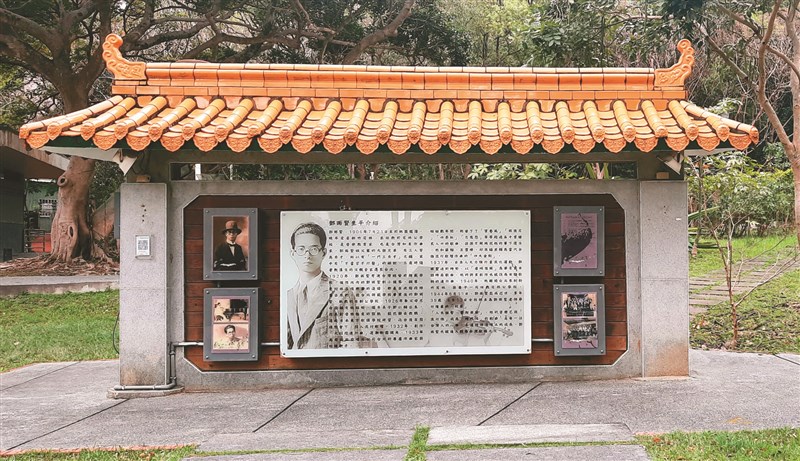

介紹鄧雨賢生平的紀念牆。圖/東方奭

文/東方奭

音樂家鄧雨賢透過〈望春風〉、〈雨夜花〉的旋律,將台灣民間元素融入西方樂譜,創作了五十多首台灣歌謠並傳唱至今,走一趟新竹縣芎林鄉的「鄧雨賢音樂文化公園」,或可更貼近他的悲歡生活。

一九○六年,鄧雨賢出生於桃園龍潭,年少時就展現出音樂方面的才華,接受日本教育並學習傳統漢樂與西洋音樂,熟悉風琴、曼陀鈴、小提琴等樂器。鄧雨賢雖是客家人,三歲時舉家遷往台北,父親鄧旭東又是台灣總督府國語學校的漢文教師,也因此有機會接觸閩南語,奠定了往後創作台語歌謠的基礎。

一九二○年,鄧雨賢就讀台灣總督府台北師範學校(今台北市立教育大學),畢業後曾短暫在台北市日新公學校(今日新國小)擔任教師。之後辭去教職,遠赴東京音樂學院進修作曲理論,逐步實現他對音樂的熱愛。

回國後,鄧雨賢曾短暫擔任台中地方法院通譯官。一九三二年,以〈大稻埕進行曲〉、〈挽茶歌〉在歌壇竄起,受聘為台灣古倫美亞唱片公司專職作曲家,與當時知名的作詞家李臨秋、周添旺等人合作,創作出「四月望雨」等膾炙人口的流行歌謠,融合台灣傳統曲調、日本演歌與西方音樂元素,呈現出台灣獨特的音樂風格,也影響了後來流行歌曲的發展。

「四月望雨」,指的是鄧雨賢四首代表作:〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉,分別由李臨秋、周添旺作詞。由於旋律優美、曲調明快且蘊含濃厚情感,深受各階層人士喜愛,成為台灣音樂史上的經典。

一九三七年中日戰爭爆發,台灣進入皇民化運動時期,音樂創作也因此受到限制。鄧雨賢在東京本社以「唐崎夜雨」為名,發表多首日文歌,但他始終沒有間斷採集台灣的音樂素材,保存本土音樂文化。

一九四○年,鄧雨賢離開台北的繁華生活,與妻子鍾有妹來到新竹縣芎林公學校(今芎林國小)任教。一九四四年,鄧雨賢因病撒手人寰,享年三十九歲。雖然創作歲月不長,飛揚的音樂旋律卻成了數代台灣人的共同記憶,亦是台灣文化的重要象徵。

為了紀念「台灣歌謠之父」,新竹縣政府於二○○四年將原陸軍八○七野戰醫院改建為「鄧雨賢音樂文化公園」。入口處設有音樂家的雕像與生平碑記,銅像旁則是幾位音樂家演奏歌謠的白色金屬雕塑。沿著花木扶疏的步道徐行,落成石碑、露天音樂台、紀念亭立於右側,步道盡頭則是介紹鄧雨賢生平的紀念牆,細數著音樂家的悲歡生活與對音樂的執著。

鄧雨賢的一生雖然短暫,但對台灣音樂的發展影響深遠。他的作品融合了台灣本土文化與國際音樂元素,創造出經典的流行歌謠,不但影響了後來的校園民歌運動、台語流行音樂,甚至獲得國際的關注。

漫步於公園中,盈耳的旋律彷彿正訴說著音樂家一生的故事……