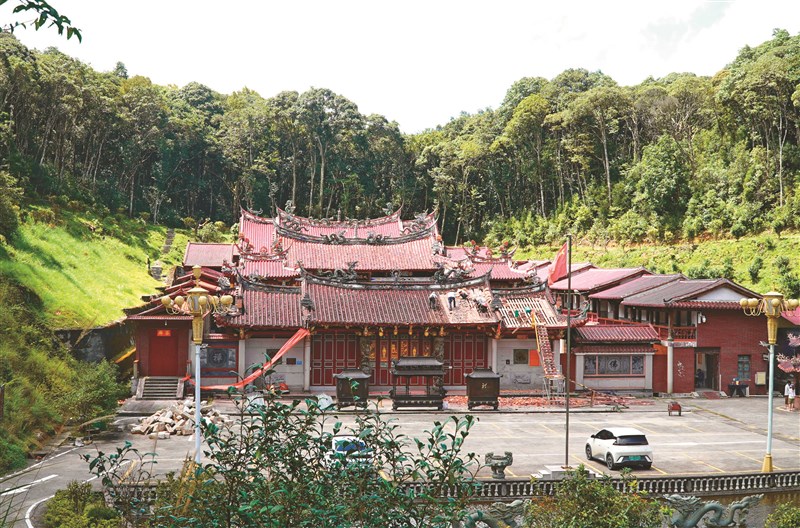

山林環抱的德化龍湖寺。圖/謝貴文

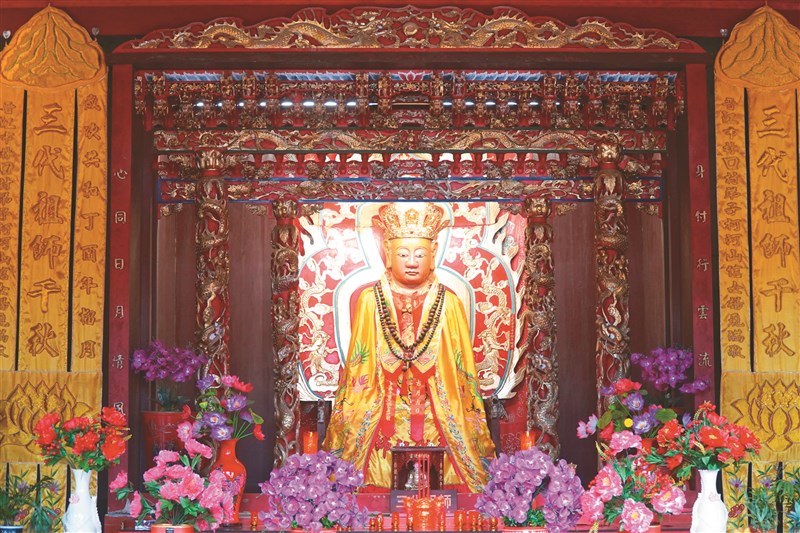

山林環抱的德化龍湖寺。圖/謝貴文 龍湖寺三代祖師塑像。圖/謝貴文

龍湖寺三代祖師塑像。圖/謝貴文

文/謝貴文

台灣民間信仰的「祖師公」中,三代祖師廟宇最少,信眾甚至不知其身分來歷,直到三十年前找到祖廟福建泉州德化龍湖寺,才揭開其神祕面紗。

根據龍湖寺所留傳的僧人傳燈錄《龍湖燈譜》記載,三代祖師於南宋慶元四年(一一九八)在此地結草庵潛居,除依佛法刻苦修行外,也運用道法為患者治病、平息獸患,深受居民所感戴,甚至視之為神靈。四年後祖師覺行圓滿,捨報入滅,火化之時,四方前來觀禮瞻仰者多達千人。

當地鄉紳於祖師寂滅後,即延請僧人傳其衣鉢,並在僧俗合力下,於翌年(一二○三)正式興建龍湖寺,既是僧人住持的佛教道場,亦為百姓祈求風調雨順、子孫綿延之所。由於頗為靈驗,香客絡繹不絕,寺方還雕造三代祖師的金身,供四方善信迎請,表現出民間信仰的色彩,也使其香火向周邊地區傳播。

至清初第二次修《龍湖燈譜》,更明確記載祖師俗名為林珌,福建永泰縣人,生於南宋隆興二年(一一六四),住世僅有三十九年。他十二歲出家,拜少平寺天石崧和尚為師,執經隨侍三年,深有所悟,為其日後修行弘法奠定基礎。由於他既是高僧,又兼通道法,流傳不少靈異事蹟,信眾遂以其為賢劫諸佛中第三位出現的毗舍浮佛所現身,故稱為「三代祖師」。

又相傳在祖師坐化後,繼承衣鉢的法善和尚砍伐寺後一巨樟,將其分成九節,雕成祖師金身,除首節奉於正殿外,其餘由林、李、陳、章等八姓迎回供奉,此即第一次分靈。至祖師成佛五十周年,又應周邊地區信眾的請求,雕塑金身三十六尊,由大田、永春、南安、安溪、晉江等善信迎回奉祀,此為第二次大規模分靈。

自南宋末年至明初之間,龍湖寺經歷三次大規模修建,使寺宇空間更加擴大完備,護持信徒也始終維持不墜。後來因社會動亂、住持僧無能而一度衰落,直至第十六代住持天慶和尚才振衰起敝。除赴南京迎請四大部經,拜於臨濟宗門下,得其十六字派傳,使該寺回歸正統佛教,並透過周邊地區聘請僧人主持寺院,加速三代祖師信仰向外傳播。

可惜自清代中期以後,因戰亂不止,龍湖寺及其分靈廟都遭受重創,三代祖師信仰也日益世俗化與民間化。文革期間,該寺的佛像、建築全遭拆毀,至一九八五年才由村民於原址搭建小樓,權充佛殿。兩岸開放交流後,台灣信徒輾轉找到此地,由遺留文物確認其為祖廟所在,並帶回《龍湖燈譜》,解開祖師身分之謎。

一九九六年,在海內外信眾的支持下,龍湖寺展開重建工程,先後完成祖師殿、大雄寶殿、天王殿、臥佛殿、齋堂等,全區面積廣達上百畝,重現昔日名山古剎的格局氣勢,也吸引各地香客前來同霑祖師德澤。