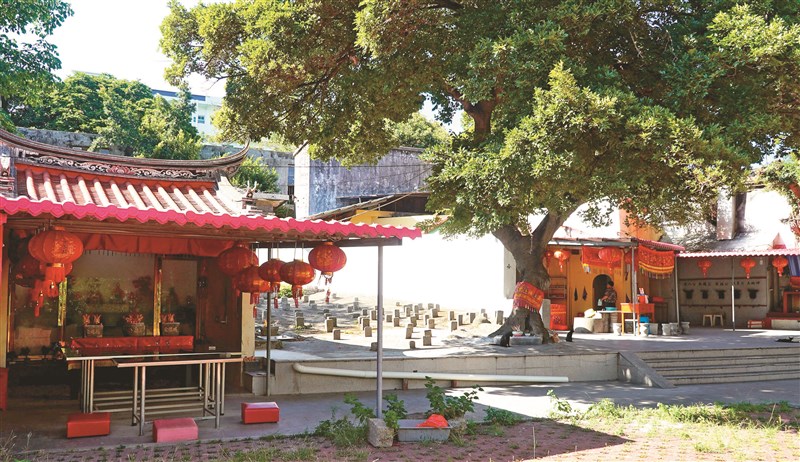

戍台將士墓群及兩側小廟。圖/謝貴文

戍台將士墓群及兩側小廟。圖/謝貴文 碼頭街四命媽故居。圖/謝貴文

碼頭街四命媽故居。圖/謝貴文

文/謝貴文

位於福建東南角的東山島,因海防地位重要,自明初即設有銅山所與水寨,派有營兵駐守。清代因實施班兵制度,駐軍尚須渡海輪調台澎,乃至有客死異地者,在銅陵鎮演武街的「戍台將士墓群」,即見證了這段血淚歷史。

清朝將台灣納入版圖後,出於經濟考量與對台人的猜忌,採納靖海侯施琅與內閣學士李光地的提議,由福建綠營官兵中抽調一萬名至台防戍,三年一更番歸省,一番三千人輪調,稱之為「班兵制」。在此制度下,福建的督、撫兩院,水、陸二提及其節制的金門、海壇、南澳、福寧、汀州、建寧、漳州等鎮標與下轄的各協、營,幾乎都有派兵駐台。

由於這些班兵輪調需長途跋涉及橫渡凶險的黑水溝,在台期間,還要面對各種天災、疫病及社會動亂的威脅,故無不視為畏途,家眷送行亦猶如生離死別。現今在平潭、霞浦流傳有「二千四兵換班,不離台灣海山(壇)」、「三年一例號一哭」等俗諺,即在描寫當年的苦況。

據統計,清代銅山營派駐台澎的班兵總數達四萬餘人,當地舉人馬兆麟有詩曰:「重洋百里戍台灣,艋舺澎湖遞換班;二百年來人事變,征夫休唱念銅山。」這些班兵或在歷次征戰中陣亡,或感染疫病而死,或在渡海時淪為波臣,其骸骨以「金斗甕」收斂,再由同鄉送回安葬;亦有些不知姓名,或因時間久遠、無人認領,而安置在戍台將士墓群中。

這座位在今東山二中西側的墓群,俗稱「演武亭萬福公」,占地約六百坪,大小墓葬一百二十多座。埋葬形式均為二次甕棺葬,單人葬有一小墓塚,前立有名或無名的墓碑;多人合葬則分大、小型兩種,大型者開設地下暗穴,稱為「金井」。

由於此地時有陰佑應驗傳言,早年漁民出海前都會來此祭拜,祈求平安出航、滿載而歸。現今墓前兩側還有數間小廟,供奉萬福公、貴人公、孤魂公等,平時即有祭拜祈願者,每逢清明節及年末更是人潮不息。

此外,當地還流傳一則與班兵有關的故事。

雍正年間,有一銅山營李姓班兵輪調台灣,託陳姓好友照顧其妻吳氏及三名幼兒。好友情深義重,常會送食物接濟吳氏,並協助處理事務,但從未踰越男女分際。然而,有鄰居見兩人往來密切,便造謠生事,迫使吳氏攜兒女投井自盡,以證清白。此事引起社會震動,皇帝還因此下令為戍台將士家屬加贈俸銀;吳氏後來入祀義勇祠,民間稱之為「四命媽」。

現今東山戍台將士墓群被列入全國重點文物保護單位,當地翠雲宮還供奉有四命媽塑像,並在碼頭街保存其故居,共同訴說這段班兵悲歌。