圖/Julia

圖/Julia

文/呦呦

一張白布、一盞燈,燈光誘集法,是夜間野外昆蟲調查最有效的採集方式,理由是我們所熟知的「飛蛾撲火」,利用某些昆蟲的趨光特性。

飛向光源 來自本能

趨性,是指本能的行為,在受到光、溫度或地心引力的影響時,發生趨向或背離的反應。例如蚯蚓、蟑螂的負趨光性,甲蟲、飛蛾的正趨光性。

公園或陽台露出燈炮的燈具周圍,總能見到一群圍繞飛舞的蛾,成語「飛蛾撲火」指出了昆蟲的趨光行為,也被引申為比喻人自取滅亡。

但對正趨光性的昆蟲來說,飛向「自然」光源反而是牠們的生存之道,是「人造」光源混亂了方向感,讓喪失方位的昆蟲繞著燈光打轉,甚至衝撞向地面。

為什麼有著正趨光性的昆蟲,要飛向有光的地方呢?一說法是這些夜行性昆蟲深知夜晚的黑是最佳的保護色,可以安然地交配、繁殖、發育、生長,完成一代又一代的種族繁衍。但如同限制人類一樣,黑暗也限縮夜行性昆蟲的分散與遷徙能力。然而不斷演化的生命最能演示「適者生存」,生命總會尋找出路。因此,夜行性昆蟲會運用星光、月光、晨曦、夕照等微弱自然光源,定向導航尋找食物新來源,或者擴張新領域、降低族群數量。

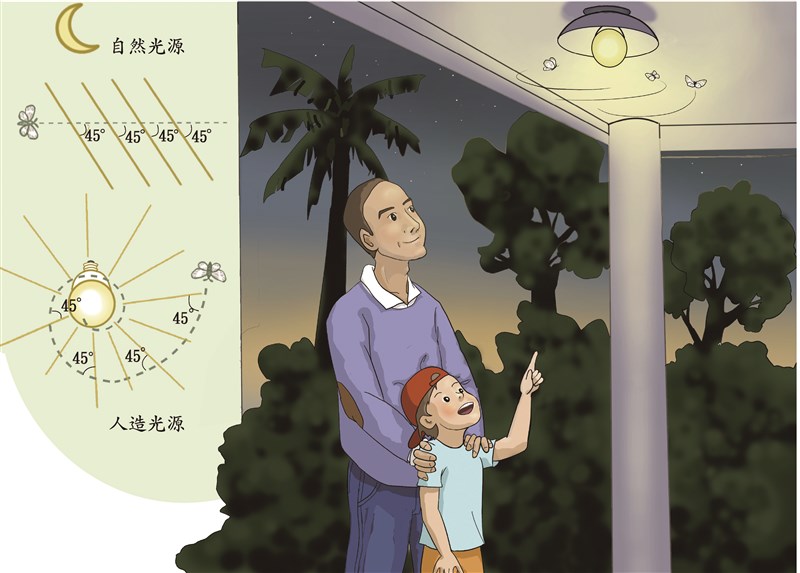

導航工具輔助飛行,正趨光性的昆蟲會與自然光源的平行光保持特定的角度,以固定航向做直線飛行。例如月球距離地球約38萬公里,月光照射到地球幾乎可說是平行光,月光從幾度角射入夜行性昆蟲眼睛,只要維持在這個固定角度,昆蟲就可以直線飛行。一旦遇到古代的蠟燭燈光,或現代的燈泡等非平行光的人造光源,又太過靠近光源時,光線會在行進中出現不同角度,被誤導的夜行性昆蟲為保持固定角度,於是不斷修正方向,結果終於迷失原有的航向,不斷盤旋飛入光源。我們看來像陀螺在打轉,牠們卻是依然相信自己在直線飛行,螺旋的軌跡,將牠們耗損到筋疲力盡,終至撲火或撲地。

視覺平衡 偵測光源

一夜行性昆蟲體形小,視覺器官偵測範圍極窄,但視覺兩側均衡定向的本能,已足以讓牠們的夜生活多采多姿。然而人類用火,發明了光源,在黑暗環境中會讓最亮處與最黑處緊緊相連,夜行性昆蟲的視覺在長距離時無法區辨分界,只能分出光源與最暗處,牠們於是背離光源,定向朝著光源邊的最暗處飛去,但結果是飛往光源處,只有飛到接近光源時,兩側的視覺器官又能察覺光與黑的分界,此時的調整方向是調整兩側感覺的平衡,但也正逐漸失去平衡,不斷繞著人造光源,幸運則能飛離,不幸則生命殞落。

觀看驅蟲的燈光設計,會發現藍光、綠光與紫外線,特別能夠吸引正趨光性的昆蟲,因此當人類把夜間變得愈加燈火通明,驅蟲設計愈顯破壞性之後,正趨光性的昆蟲在迷失方向的同時,已然暴露在無盡的危險甚至死亡當中。

不管如何,「飛蛾撲火」的罪魁禍首是光害,人工照明與生物多樣性如何取得平衡?人類應該讓只需要自然光源的夜行性昆蟲以及自然生態系統,都能從平衡中獲益或維持健康!