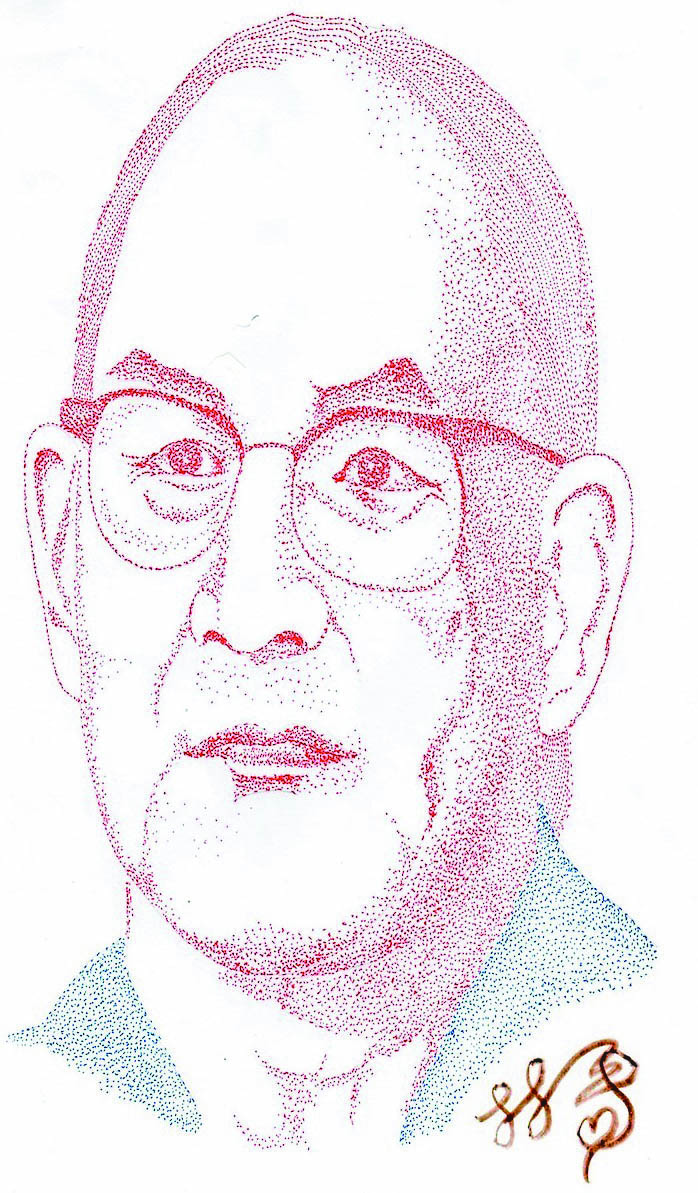

作者繪矢內原忠雄

圖/林一平

作者繪矢內原忠雄

圖/林一平

文/林一平

1月27日是矢內原忠雄(Yanaihara Tadao;1893—1961;圖)冥誕,這一位東京帝國大學教授被譽為「日本的脊骨(Back Bone)」。我就讀臺中一中時,翻閱校史資料,第一次聽到他的名字。

日治時代,林獻堂等臺中仕紳深感啟蒙臺灣民眾的重要性,發起設立臺中中學校。1915年2月3日獲日本殖民政府認可後,學校設於臺中市新高町,並於5月1日開學。後來,校名由「臺中高等普通學校」改為「臺中州立臺中第一中學」,簡稱「臺中一中」,延續至今。

校史資料記載,矢內原忠雄在《帝國主義下的臺灣》一書中指出:「大正3至4年間,林獻堂領導的私立臺中中學設立請願,可謂臺灣民族運動的肇始。」矢內原忠雄是日本殖民政策的研究者,他認為日本對台灣的統治比對朝鮮更加苛酷。

1927年,他來到臺灣進行私人實地調查。回日本後,他在《帝國大學報》發表〈在臺灣的政治自由〉一文,指出臺灣政治的不自由,批評言論機關的缺乏,臺灣人無法自行發行報紙,甚至連東京出版的《臺灣民報》也被禁止移至臺灣發行,他說:「不知專政政治為何物的人,應該要去臺灣看看。」

1937年盧溝橋事變後,矢內原忠雄在《中央公論》雜誌發表〈國家的理想〉一文,闡述國家的理想應在主持正義、保護弱者的權利免受強者侵害。同年12月,他在東京帝大的辭職告別演講中,高喊:「為要活出日本的理想,請先把這個國家埋葬掉吧。」他在研究殖民政策的專書中,多次表達他的願景:「被壓迫者能獲得解放,沉淪者得以上升,最終以獨立自主者的身分和平共融。」

1921年,林獻堂等志士在臺中成立臺灣文化協會,最後無疾而終,僅存中央書局的成立,為台灣留下了文化的火種。1927年矢內原忠雄來臺時,應蔣渭水等人之邀,在各地舉行演講,激發臺灣民眾組織政黨,爭取自由與平等。他對臺灣文化協會評價甚高,認為它是「自助的啟蒙文化運動」,以謀求臺灣人民的社會解放與文化的提升。他指出:「文化協會曾長期成為唯一而全面的臺灣民族運動團體。」

在矢內原訪問的激勵下,原本意志消沉的文化協會成員重新振作,終於催生了臺灣民眾黨。然而,1930年代隨著日本對外擴張並捲入戰火,臺灣民眾黨亦遭池魚之殃。臺北警察署發布「結社禁止命令」,強制解散該黨並逮捕蔣渭水等人。同年8月,蔣渭水逝世。他生前被臺灣總督府視為政治與社會運動的「第一指導者」,曾遭逮捕十餘次,是第一位因政治請願被拘禁的臺灣人。逝世後,家中貧困潦倒,僅靠租賃房舍度日,甚至連唯一值錢的電話都用來抵債。他的境況被形容為:「傷心身外一無餘,剩得蕭條數卷書;兒女遺孤猶在讀,親朋同志痛何如。」

矢內原忠雄以政治良知捍衛正義,鼓勵臺灣人參與政治;而蔣渭水實踐理想,追求自由,廉潔自律、不貪財,堪稱是臺灣的脊骨,為後人景仰的表率。