圖/123RF

圖/123RF

文/囡仔

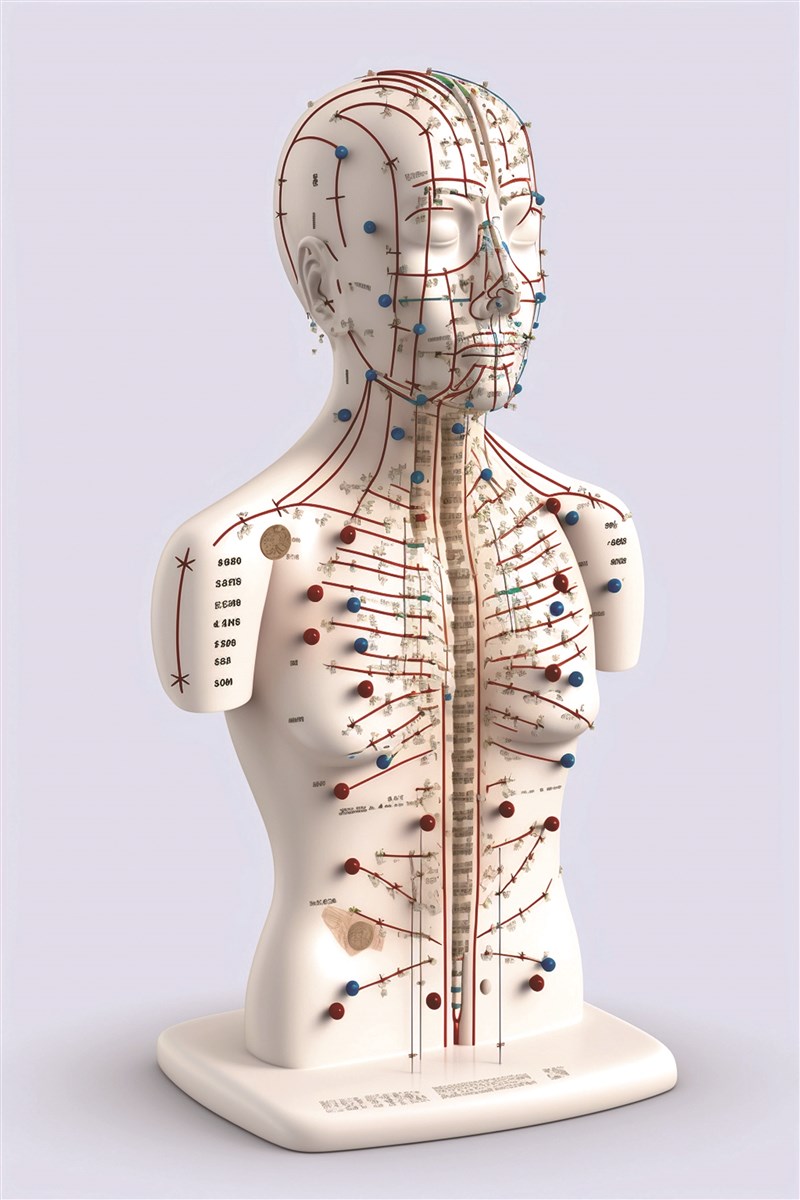

中醫所說的「五藏六府」,與西醫所說的「五臟六腑」是兩個概念。中醫理論基礎以《黃帝內經》為最早,成書於西元前99年〜西元前26年之間,中醫的五藏六府是一個偏於功能性與抽象性概念,中醫的說的心、肝、脾、肺與腎,並不是現代醫學指的的心臟、肝臟、脾臟 、肺臟、腎臟。

名稱相同 概念不同

談到中醫與西醫的差異,臟腑概念是其中一種最常見的混淆,一般而言,我們所認識的人體主要器官,如心、肝、脾、肺、腎、胃、大腸、小腸、膽、膀胱等,從西醫看,是一個個可觸摸的實體,當解剖或手術時,都有明確的位置、形狀、質感、血管與神經線網絡可以辨別。

中醫所說的五藏六府,雖然大部分的名稱也與解剖學中的器官名稱相同,但每一個都只屬於一個概念、沒有實質,只是用作闡明身體不同的生理功能,與其他臟、腑之間的互動關係。

舉一個中醫常用的病稱「腎虛」來說,是指包括有腎精虧虛、腎陽虛及腎陰虛等問題,所造成不同的疾病,如不育、發育遲緩、水腫、喘症等多種問題。中醫說的腎,主要生理功能有3方面,指的是藏精、主水與納氣,對人體的生長發育與生殖有重要作用,還有調節人體水液代謝;幫助肺保持吸氣的深度之功能等。

而西醫指的「腎」是泌尿系統的器官,腎臟的病變,可能出現在腎臟裡的水分與排泄功能問題,因為西醫的腎功能檢測,是檢驗血液中尿素、肌酐及一般電解質,與中醫說的其實是兩種不同的身體問題。

藏象學說 千古智慧

中醫常從外在病徵,連結到內在的臟腑,事實上這些說法大多都出自所謂的「藏象學說」。

藏象學說中的「藏」,指的是體內的五臟六腑,「象」則是表現在身體外面的現象,整個學說是指透過表現於外的現象,了解體內臟腑的健康狀況,是中醫學最核心的理論基礎之一。

藏象學說是在還沒有超音波或X光等先進醫學技術發明之前就存在的理論,這就是我們常聽說的「眼睛乾其實是肝出了問題」、「舌尖很紅甚至破洞,可能是心火過旺」等中醫說法,也代表著中醫的關鍵角色,協助人觀察身體的外在狀況,由此發現體內哪個部分可能需要特別留意,及時防止病況惡化,避免讓人陷入生病狀態。