圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/原禾香

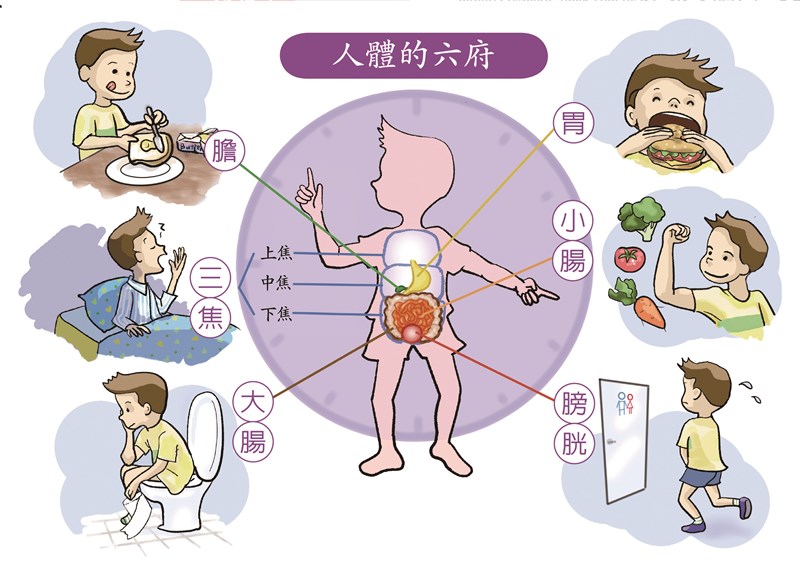

當我們大口吃著美食或甜品時,很少有人會想,身體裡有哪些「幕後功臣」在默默運作,並確保食物能被妥善處理,變成能量,而不是負擔。這些功臣就是中醫所說的「六府」:胃、小腸、大腸、膀胱、膽與三焦,以及「五藏」:心、肝、脾、肺、腎,連成通稱的「五藏六府」。五藏指實心組織的臟器,而六府則是空心規格,尤其是「三焦」,是將人體的胸腔與腹腔分為上焦、中焦、下焦。

中醫通用 西醫解剖

先來了解中醫的說法,六府的概念最早見於《黃帝內經》,書中形容六府「以通為用」,意指其功能重在通暢。這種觀念受到了道家思想的影響,強調人體如自然界般,應與天地陰陽調和。例如,小腸與胃互為表裡,大腸與肺相連,這種關聯性的視角,成為中醫診療的重要依據。

與中醫不同,西醫並沒有「六府」的概念,但相對應的器官研究,早在古希臘時期就開始。醫學之父希波克拉底提出「四體液學說」,與六府功能有某些相似之處,而古羅馬的加倫則是第一位系統性研究胃與腸功能的學者。文藝復興時期,解剖學家安德烈亞斯·維薩里,將胃、小腸、大腸等器官的結構首次完整呈現。

分工合作 默默付出

六府在人體內的分工合作,我們常常忘記一些看不見的器官,卻依賴它們無數次的默默付出。那麼,六府到底是怎麼工作的?

胃的主要功能是將食物初步分解為易於吸收的養分,胃酸與胃酶是其關鍵角色。胃的健康直接關聯到飲食習慣。暴飲暴食、長期壓力容易導致胃炎或胃酸逆流,成為現代常見疾病。

小腸內壁的絨毛為營養吸收提供了最大表面積,能夠有效吸收醣類、脂肪與蛋白質。腸道疾病如小腸吸收不良綜合症與腸漏綜合症會削弱其吸收能力。

大腸負責吸收水分與電解質,並形成糞便。更重要的是,大腸是腸道菌群的聚集地,這些微生物參與免疫調節及代謝。

膀胱透過儲存與排出尿液,幫助清除體內代謝廢物。膀胱功能失調會引發泌尿系統感染,甚至可能導致腎臟問題。

膽囊負責儲存與釋放膽汁,膽汁有助於分解與吸收脂肪。一旦膽囊功能受損,膽結石等問題會干擾脂肪代謝。

三焦是中醫獨特的功能概念,雖未在解剖學上找到具體結構,而是類似於現代醫學中描述的自律神經與內分泌系統的綜合調控功能,負責氣血分布與水液調節代謝。

腸腦軸道 牽動神經

隨著中醫普及東西方,六府與現代醫學已產生熱點話題,例如現代研究提出一條連接腸道與大腦的神祕通路——腸腦軸,研究發現腸道菌群可釋放神經遞質(如血清素)與短鏈脂肪酸影響中樞神經系統。這解釋了人們在焦慮或壓力下,易出現胃腸不適的原因。

同時,益生菌作為調節腸道菌群的工具,也被證明有助於改善抑鬱與焦慮的症狀。此外,也發現腸道不僅是一個營養吸收器官,更是人體最大的免疫器官之一,它的屏障功能與腸道菌群的平衡密切相關。一旦失衡,可能引發炎症性腸病(IBD)與其他免疫相關疾病。

未來的醫學,或許能讓我們更了解六府的運作,甚至能用技術提升它們的功能。然而,這些身體的守護者,每一次腸道的蠕動、膽囊的釋放、胃酸的翻滾,都在提醒我們:六府的運作從來不是一場表演,而是每天24小時不間斷的「維護作業」,需要我們好好呵護與關心。