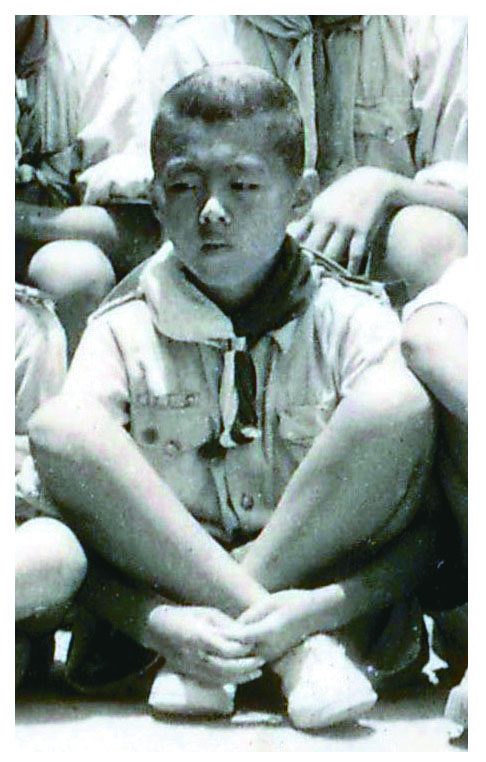

作者小學六年級時

圖/王正方

作者小學六年級時

圖/王正方 作者的母親曹老師

圖/王正方

作者的母親曹老師

圖/王正方

文/王正方

早年母親就讀於北京高等女子師範大學,又名女高師。幼年時我見過她的另一張畢業證書,頒發單位是「北平女子西洋畫學校」,校長熊唐守一。

記得曾問過母親:「為什麼這人的名字有四個字,是日本人嗎?」

母親解釋:校長姓唐,嫁給一位熊先生,她把夫姓冠在前面。接著就滔滔不絕的回憶她年輕時因為興趣廣泛,趁課餘之閒報名上了女子西洋畫學校,畫畫、練書法都是人生的最高享受,又學到不少東西。

上網查閱「熊唐守一」;藝術批評家栗憲庭認為:「民國女子美術教育先驅熊唐守一(一八九一─一九五四),留日女畫家,北平女子西洋畫學校創辦人,現代藝術『傳燈者』之一。」

一九二五年,熊唐守一創辦女子西洋畫社,並於翌年十月將其改名為女子西洋畫學校。二十世紀二三十年代的北平,只有國立北平師範大學、國立北平藝術專科學校、私立輔仁大學、北平藝術職業學校等設美術系科。女子西洋畫學校是北平乃至全中國唯一的女子美術學校,堪稱早年的女性教育先驅,報刊媒體經常撰文報導。必修科目有六:炭畫、油畫、鉛筆畫、圖案畫、水彩畫和水粉畫。女子西洋畫學校開風氣之先,設置人體模特兒寫生課程。

熊唐守一在保守的北平城,備受進步人士的推崇。有關學生畢業後的情況,熊唐守一不無欣慰地說:「凡是在此校畢業的同學,不敢說他們是技術超群,不過到社會上做事多半受人歡迎。」

母親於一九二八年獲得北平女子西洋畫學校的畢業證書。

抗戰時期,我們在江西上饒專區輾轉逃離日軍入侵,每到一個新地方,母親就負責創辦子弟小學,幼年時我們兄弟倆就在她開創的小學讀書。遷來台灣之後,生活穩定,但母親身體一直不太好,避免勞累,父親安排她在台北國語實驗小學教美術。每星期上幾堂課,這個工作比她在戰亂中辦學校輕鬆多了。

她上課時戴一付銀絲邊正圓形眼鏡,手執教鞭,態度嚴肅。先教學生用鉛筆畫線條、直線、橫線、斜線、圓圈等等,每天畫好幾頁,按時上繳。還教我們用「透視」方法觀察器物:閉上左眼,伸直右臂,右手握住一只豎立著的鉛筆,以右眼觀察前方的靜物,這樣就能看出靜物的立體形象來;寫生時按照觀察到的立體形象,畫出它的遠近大小。數十年來,凡是母親在國語實小教過的學生,都記得這兩樣事。

我鄰座的女生最會向老師撒嬌,上課不守規矩,總是不舉手就發言,但是從來沒被罰過。這人天生愛抱怨,開了窗嫌風大,關上窗又說熱,挺麻煩的。

有一次上圖畫課,發現鄰座同學在一疊紙上畫線條,畫得很用力,又不停的整理那一疊紙。古怪咧!原來她鋪上六七頁複寫紙,夾在多張白紙中間使勁畫,每一筆都畫的很重,好幾次用力過猛蹦斷了鉛筆頭。這樣子畫只要畫一張就作好一個星期的圖畫作業了。我低聲說:「你以為自己很聰明,這樣子當然很省事,我要告老師。」

她慌亂的想蓋住那些紙,眯起眼睛對著我美美的笑起來,低聲柔柔的說:「你不會告訴曹老師的,是哦?不要告曹老師喔!好了哦!」

她笑起來真的很好看呢!

透過複寫紙畫出來的線條是藍色的混不過去,但是學生的作業多,母親那年已過五十,是否眼神不好分不大清楚顏色了?

全班去植物園寫生,畫大王椰子樹。幾個頑皮鬼到了植物園就不見人影,東奔西竄的玩遊戲。一節寫生課快結束了,我還沒開始畫,怎麼辦?

同學林宏蔭的美術天分屬頂尖的了,屢次得最高分。我發現宏蔭畫了兩張,線條和顏色都很藐人,我說:

「多的那一張就給我吧!」

「不好耶,曹老師發現了怎麼辦?」

「什麼呀!大王椰子樹長的都是一個樣子的。」

他給了我一張覺得畫的比較差的,我快快的把自己名字寫上繳卷。

下星期美術課,母親發回同學們的寫生,她一張張的作講評,林宏蔭又得了甲上。我暗自期待,宏蔭畫的另外一張椰子樹,至少也該得個甲!

沒料到母親,不,是曹老師板起臉來,大聲叫我和林宏蔭的名字。責問我們兩個人是否作弊,將林宏蔭畫的椰子樹當作我畫的?宏蔭的臉一下子紅得像猴子屁股,他哪裡會說謊,一五一十的招認了。

母親曾說過每個人的畫就和他的長相一樣,沒法子冒充的。曹老師訓了宏蔭兩句,叫他坐下。我的作弊案情嚴重,姑念初犯,整節課被罰站在牆角,糗斃了。腳後跟開始痠疼,不能講話,我就和林宏蔭他們打手勢。他們也同我胡亂比畫,彼此的手勢幅度愈來愈大,全班先是偷笑,後來引起的笑聲很大。

母親發現我領頭搗鬼,厲聲申斥,要求肅靜,再重重的說我一頓。一時忘記是在學校的課堂裡,突然使出平常在家中耍賴的那一套,我坐在地上連哭帶喊,雙腿蹬來蹬去,上演哭鬧活劇!這是五六歲小孩的拙劣把戲,我都快十一歲了。同學們看傻了眼。母親收拾桌上的東西,深深的嘆了一口氣說:「這節課我教不下去了!」

她提早下課。

當天晚上,父親將我痛加修理。沒有體罰,那不是我們王府的傳統,老爸的言語犀利,嚴厲責備幾句比挨打難受多了。那是我一生中最丟臉的一件事。