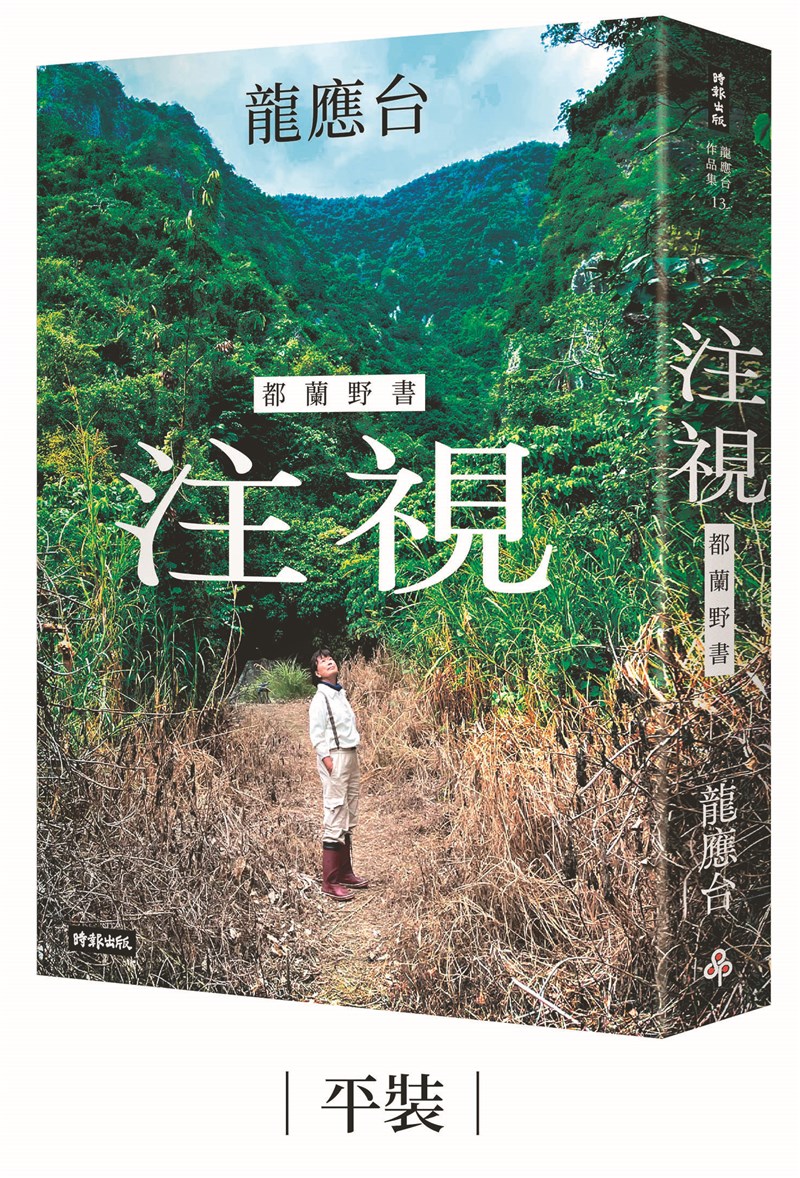

《注視—都蘭野書》

攝影/龍應台 圖/時報出版提供

《注視—都蘭野書》

攝影/龍應台 圖/時報出版提供

文/潘煊

《注視》是龍應台最接近大山、大海、大天空的土地書寫,她在2020年12月搬家上路,載著她的「動物園」:兩隻貓、兩隻小土狗、七隻母雞,從屏東潮州移居台東都蘭。由西向東穿山而過,動物們上車時是在台灣海峽,一覺醒來已是太平洋。而龍應台看到的不只是太平洋,還有她從都會到山林、從身外到內心,可以不斷注視的種種存在。

呼息與山林同韻律

坐在台北的計程車裡,和坐在都蘭山的夜幕下,龍應台經歷的是地理的跨越,更是心境的深潛。

她在首章〈有一天,在台北叫車〉中寫道,她告訴司機要前往的地址:「杭州南路口,第12棵樹。」司機聽完愣了一下,她描述得更有形有色、綠意盎然:「過了杭州南路口,你看到白千層變成茄苳樹的時候,就停車。」

到了第12棵樹,司機一臉驚訝:「開車30年,沒注意過這裡有樹……」。他就和許多人一樣,非但沒注意到樹,更對白千層樹上白花如煙火炸開、花心如浪蕩漾的盛景,一無所感。因為匆匆行經樹下的人,都低頭看著手機,沒有人抬眼注視。

而當龍應台面對都蘭山,獨坐於自家院落,閉眼收心,全身的感官打開到極大,深林中一隻「吠鹿」的鳴叫聲,進入她的思緒。「吠鹿迴盪於大山與大海之間的聲音,竟然像一個深沉無言的導師親身帶著我上課,我終於能夠把念頭鬆開、放走,讓身體和感官跟著她一聲一聲的喊叫融入山林的呼吸。」

龍應台的「注視」,是一種眼看,也是耳聽、身觸,當意念鬆解,呼息就與山林同韻律。

宇宙中的同島一命

「都蘭」是阿美族語「石頭」的意思,龍應台的院落地面表層都是大石頭,用水不是來自打井汲取,而是山泉。有一天,泉水忽然斷了,她對水的注視在〈山是野豬的家〉一文中,有非常生動的觀察及思索。

部落族人來為她巡檢斷水問題,從農舍上到水源迤邐一公里,發現水管是被野豬踩斷了。巡檢人判斷,應該是小豬要從水管下面鑽過去,他的背把水管拱斷了,也可能是,野豬的媽媽把水管踩斷,帶小豬過路。

龍應台不解為什麼野豬要在此過路?巡檢人的回答饒富趣味:「你在你家也是走來走去對不對?整個海岸山脈都是野豬的家,從山這邊到山那邊,就是在他自己家裡走來走去。我跟你說,山是野豬的家,是你把你的水管放到人家家裡去了啦……」。

生動而意味深長的對話,在書中俯拾皆是,龍應台的延伸思索,經常從生活面,探觸到生態面,使得全書不單是書寫歸隱的山居生活,還蘊含深厚的環境議題。她把自己交給山林大地,面對不曾經歷的恐懼、缺乏,勇敢地身體力行,第一手地「注視」生活細節。她寫自家的斷水,從而點出對農藥問題、生態危機的憂思,「天氣熱,水變少,作物缺水,對病蟲害的抵抗力就變小,而病蟲害愈多,農藥就愈多,而農藥愈多,授粉的昆蟲就愈來愈少。」

《注視》一書有著多層次且複雜的意義,龍應台詮釋,每一個人,都有眼,只是眼得連著心,成為「注視」,才看得見。

微觀宏觀,由外而內,由小而大,龍應台用「同島一命」來形容她的注視,那是不以「人」為中心的生物與生物的關係,生命與生命的連結。「整個地球,也不過是宇宙中的一個島,島上所有的神奇、所有的絢爛和美,其實無所不在,在鬧市裡,在山林中,在我們踏著街道和泥土的腳步上。但它深沉的力量,是沉默的。不去注視,就看不見。」