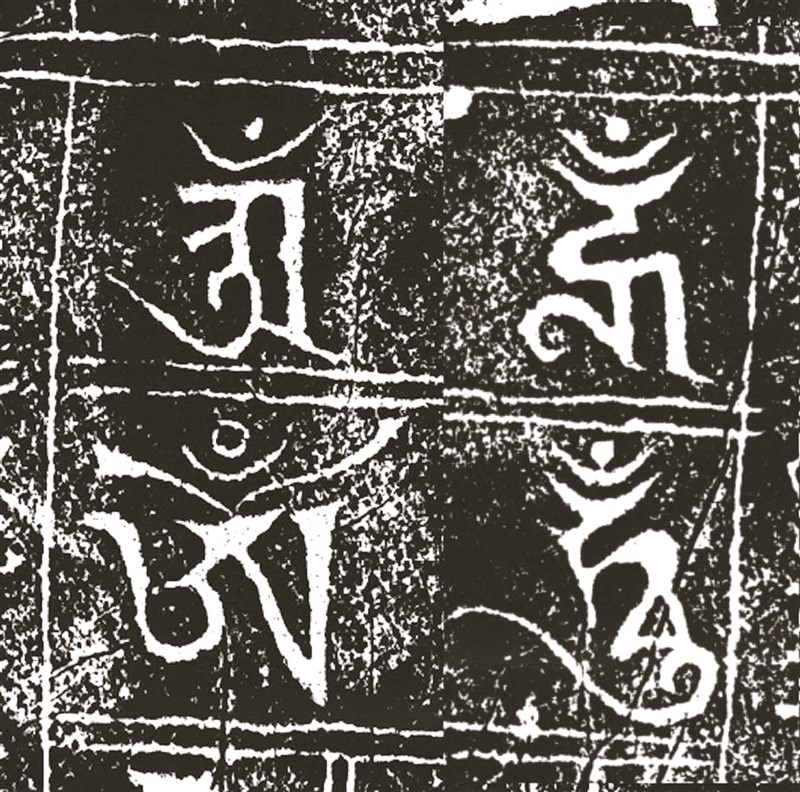

〈六字真言碑〉中猶如人形符號的梵文與藏文。圖/維基百科

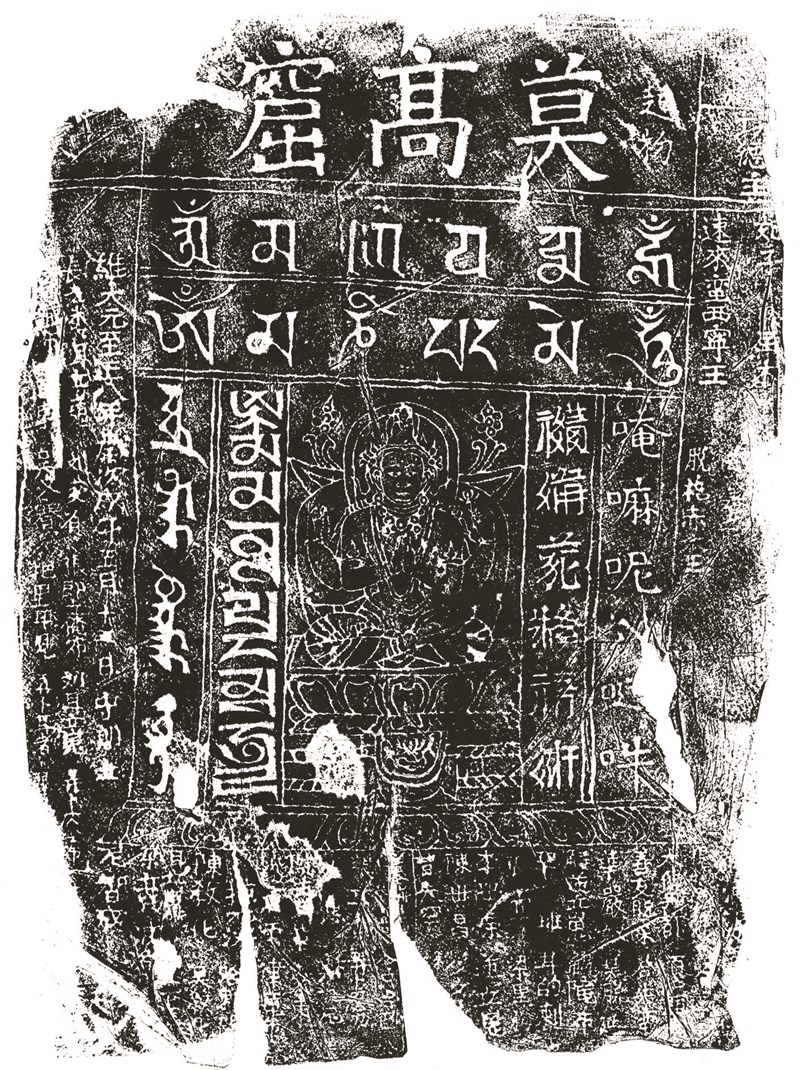

〈六字真言碑〉中猶如人形符號的梵文與藏文。圖/維基百科 現存於敦煌莫高窟,刻有六種文字版本的〈六字真言碑〉。上1列為梵文,上2列藏文;左1列回鶻文,左2列八思巴文(元朝忽必烈時期的蒙古文字);右1列漢文,右2列西夏文。圖/維基百科

現存於敦煌莫高窟,刻有六種文字版本的〈六字真言碑〉。上1列為梵文,上2列藏文;左1列回鶻文,左2列八思巴文(元朝忽必烈時期的蒙古文字);右1列漢文,右2列西夏文。圖/維基百科

文/赫連擁

敦煌莫高窟有塊十分出名的〈六字真言碑〉,建於元朝至正八年(一三四八),功德主為速來蠻西寧王及其妃子、太子、公主、駙馬等人。

此碑正中央,刻有四臂觀音菩薩端坐蓮台,圍繞在菩薩左、上、右的碑文,則是各種文字版本的「觀世音菩薩心咒」,即「六字大明咒」,漢語通常被寫作「唵嘛呢叭咪吽」(石碑拓印顯示的「咪」字為「」,此字現已被人們用「咪」取代)。其中,西夏文與漢文並列在右手邊,當兩種風格類似的字型歸類成一組,筆畫複雜的西夏文相較下顯得更為奪目。

而非常有意思的發現還有:此碑菩薩圖像頂上的第一列與第二列,分別為梵文版與藏文版的六字真言,由於筆者不諳這兩種文字,乍看還誤以為是同一種。經上下比對,發現竟有部分極為神似,尤其是首尾兩端的字型皆有類似於「人頭」、「揚手舉臂」以及身軀半蹲或者跳躍的「符號」。也許是因為雕刻工人的「字庫設計」手法,對這兩種文字採取了相同的風格處理,而在視覺效果上有所統一?

經過考察之後發現,藏語和梵語的發音體系其實非常不同,但文字之間卻似乎有些淵源。

藏文的形成,目前在學界有兩派說法。一是源自目前已滅絕的古象雄文明;另一派說法,則是認為約在公元七世紀,出使鄰國印度的藏族使者,在學習梵文返回之後再改編自創,借鑑了梵文字母與其書寫體,改造進化成現今所熟知的藏文,情況有點類似於古時的日文假借漢文一般。

而無論藏文是出自哪種淵源,藏傳佛教的發展是吐蕃移植印度佛學並翻譯梵文經典,最後成為中國佛教史上的一派重要源流。梵文翻譯成藏文的經典,對於佛教東進中土有著極其重要的影響。從這塊〈六字真言碑〉上的排列方式,也能多少感覺得出,藏、梵文版的「唵嘛呢叭咪吽」相較起其他文字,似乎更具分量。

若以對漢字的直觀常識,去感受西夏文版的「唵嘛呢叭咪吽」,彷彿可以看見生死、看見花草逢月,既有峰巔高峻、有通元識微,更有干戈與男女。花花世界中的本心,不因文字滅絕而失去它不可思議的微妙。