圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/李弘善

提到「珊瑚礁」,你會想到什麼?陽光穿透的璀璨美景,還是熱帶魚穿梭優游的畫面?其實都正確。珊瑚礁提供海洋生物的棲所,科學家也從中發現抗癌的天然物,像極了陸地的熱帶雨林。

近來因為全球暖化與酸化問題,珊瑚礁議題每每成為保育焦點。珊瑚礁海域的面積,占不到全球海域的0.3%,但是卻提供25%魚種的棲息地,其重要性自不待言。

汪洋綠洲 媲美雨林

咦,蔚藍的海洋不是到處都有魚兒優游嗎?其實除了河口與淺海的生物較多之外,開闊的大洋既貧瘠又荒涼,居然與陸地的沙漠沒有兩樣!珊瑚礁就像海中綠洲,不但提供棲所及隱蔽,也是動物覓食育幼的最佳地點。1平方公尺的珊瑚礁,每年能夠製造2萬卡的能量,幾乎是農田的兩倍!珊瑚礁的生產力如此雄厚,世上也僅有河口與熱帶雨林可與之匹敵。

珊瑚與藻 互利共生

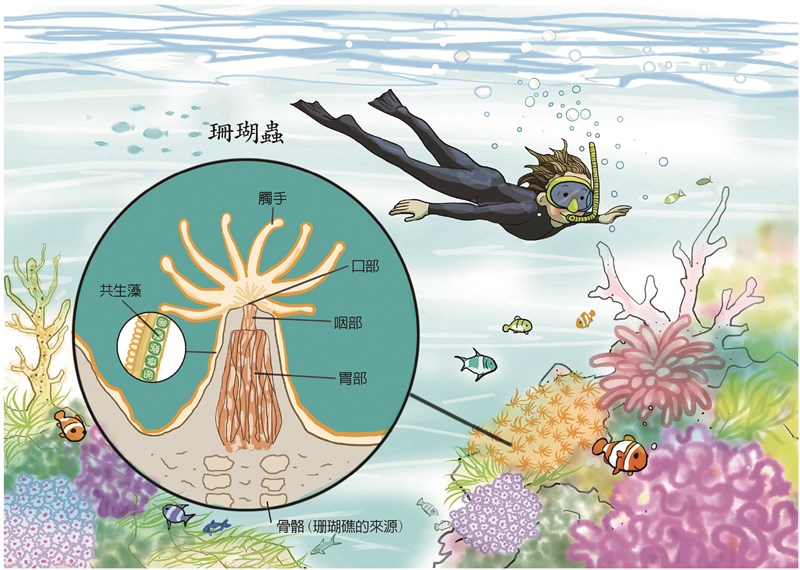

珊瑚礁的產能這麼高,其實要歸功於體內的共生藻類。大部分的珊瑚是群居性動物,一隻隻迷你的珊瑚蟲組成巨大的礁岩。珊瑚蟲會伸出觸手捕食浮游生物,還會與身旁的鄰居共享食物呢!這樣看來,珊瑚蟲是動物而非植物。

有趣的是,共生藻行光合作用合成養分,再把養分回饋給珊瑚蟲,兩者之間屬於「互利共生」的關係。珊瑚蟲有了營養來源,就可以不停的製造骨骼,讓礁體的範圍漸漸增大,吸引各路生物前來定居。

棘冠海星 恐怖夥伴

珊瑚礁生態系裡,除了有互利共生的好夥伴,也有影響礁體生存的棘冠海星!到底在健康平衡的珊瑚礁,棘冠海星的密度應有是多少呢?根據中央研究院生物多樣中心研究員鄭明修博士的說法,在珊瑚覆蓋率20%至50%的海域,每公頃的棘冠海星數量應存在10〜15隻。

不過,2010年6月,澎湖望安鄉西吉島的數量,每公頃達到500隻!鄭博士還組織了30多人下海移除,歷經3年功夫,才遏止棘冠海星向外擴散的危機。另一方面,直徑小於20公分的棘冠海星幼體,白天往往蟄伏在珊瑚礁陰暗處,夜幕降臨後才爬出食用珊瑚大餐。這道理與廚房的蟑螂一樣:看到一隻,表示檯面下有數不清的數目!

目前除了棘冠海星造成的珊瑚礁浩劫之外,「珊瑚白化」則是另一個讓人憂心忡忡的生態問題。如果海水溫過高、光線不足,或是水質汙染,共生藻只好「擇木而棲」、暫時離開,這時珊瑚蟲就會失去繽紛的色彩,稱為「白化」。換句話說,「白化」並不表示珊瑚蟲已經死亡,等到共生藻再度進入珊瑚蟲體內,還是有機會回復原來繽紛的樣貌。而近幾年全球海水溫度持續飆高,珊瑚白化狀況嚴重。若是珊瑚礁因此死亡崩解,眾多海洋生物會失去安身立命的棲所,將難以想像後果的嚴重。

另一方面,自從工業革命以來,人類開始大量利用化石燃料,釋放出的過量二氧化碳,不但增高了氣溫,也進入海水。二氧化碳進入海水後,會讓海水的酸鹼度(pH值)下降,也就是讓酸度變強。這樣一來,會阻礙珊瑚蟲形成碳酸鈣骨骼,也威脅到珊瑚礁生態系的螃蟹、海螺等有殼動物。時至今日,全球氣候變遷與衍生的海水酸化,已經是人類無法逃避、刻不容緩的威脅,我們必須積極爭取時間加以正視。