圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/林育安

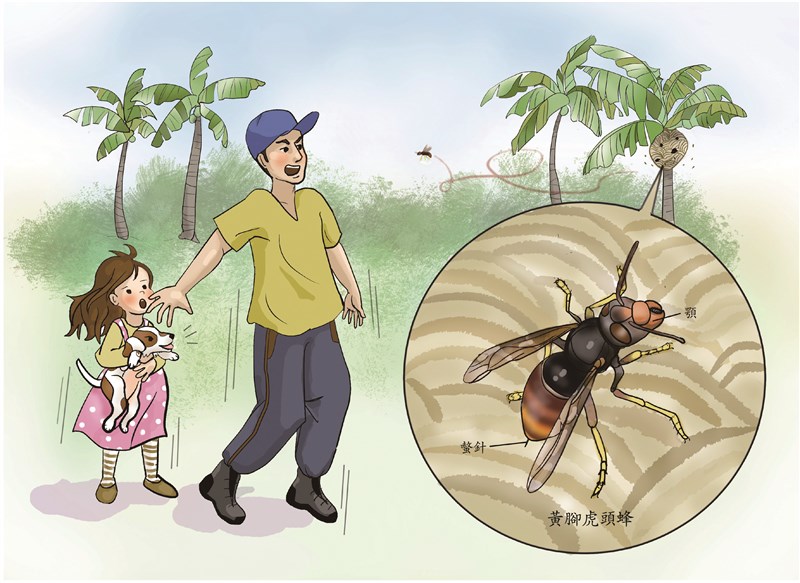

虎頭蜂為群居性,由於牠具有孔武有力的大顎,並且是具有毒性強的危險性有毒昆蟲,如同老虎般一樣的凶猛,因此而被稱為「虎頭蜂」。然而,虎頭蜂是個通稱,在台灣常見的虎頭蜂有7種,分別為黑腹虎頭蜂、黃腳虎頭蜂、中華大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、擬大虎頭蜂、姬虎頭蜂及威氏虎頭蜂等。

虎頭蜂依種類的不同而有不同分布範圍,若以虎頭蜂的蜂巢為中心點,在蜂巢直徑100公尺左右的範圍,都是虎頭蜂的警戒範圍區域。

7種虎頭蜂中,以黑腹虎頭蜂的毒性最強,警戒範圍最廣,分布於近郊、低、中海拔山區,最高達200公尺,3〜4月時,選擇20〜40度的坡地於土穴中築巢;到了5〜6月時,將蜂巢築在10公尺以上,視野開闊且進出方便的高大相思樹或山黃麻上。

護巢保安 主動攻擊

黑腹虎頭蜂習性凶猛,當外界環境氣候燥熱、陰天或是在季節轉換時,例如秋季轉換成冬季,較會呈現不穩定的狀態,具有較強的攻擊性。另外,在秋冬繁殖期或是在築巢時,有入侵者侵入領域時,也會有較強的攻擊性,牠們會從其毒針針孔噴出毒液與費洛蒙,當費洛蒙的氣味隨風飄回巢中時,由於蜂巢有許多個出入口,因此蜂群能快速飛出加入攻擊的行列。

黑腹虎頭蜂喜歡攻擊黑色或是具有絨毛及正在活動的動物;我們的頭髮為黑色,所以一旦受到攻擊時,頭部往往是創傷最嚴重的地方。黑腹虎頭蜂體型雖然不大,卻是台灣最凶猛且攻擊性最強的虎頭蜂。

黃腳虎頭蜂分布於低、中海拔1000〜2000公尺山區,9月到隔年1月最常見,築巢於樹上、土崖或屋簷等地方,跟黑腹虎頭蜂一樣,3〜4月時在土穴中築巢,5〜6月時將蜂巢築在高大樹枝上;攻擊性次強,為台灣山區的優勢種。

不動聲色 冷靜觀察

虎頭蜂因種類而異,一般活動時間為清晨3點30分到傍晚6點左右,為日行性的昆蟲,待天黑時就回巢休息。因此,白天到山區郊遊健行時,應隨時注意山徑周邊的樹上或路邊土穴、草叢有無虎頭蜂的巢。若在野外碰到虎頭蜂的警戒兵時,不要驚慌地用手揮動驅離或奔跑,靜靜地站在原地不動,等待警戒兵虎頭蜂覺得沒有受到威脅時,就會飛離了。等到能慢慢離開勢力範圍時,要繞道而行,尤其是碰到黑腹虎頭蜂、黃腳虎頭蜂或是黃腰虎頭蜂時,更要小心與注意。

虎頭蜂的針不像蜜蜂的針有倒鉤,一般蜜蜂的針螫人後,針就會留在人的皮膚上,只能螫人一次,但是虎頭蜂的針因為沒有倒鉤狀,可以連續多次的螫人。

虎頭蜂具有毒性很強的蜂毒,蜂毒是由許多種胺基酸所組成的蛋白質,會使人出現中毒現象,例如紅腫、其癢、刺痛、頭痛、頭暈、嘔心、嘔吐、灼熱、心悸、眼花、意識不清、呼吸急促或困難等。蜂毒中還含有致死蛋白,會對人體中的組織或臟器的蛋白質結構造成損傷或破壞,具有分解磷脂質活性的磷酸酯會破壞紅血球,有間接溶血作用,導致凝血功能異常、貧血、電解質異常、橫紋肌溶解症或是臟器如肝腎功能損傷或衰竭等。

另外,蜂毒中還含有鹼性蛋白,具有能直接溶血作用,並且能與磷酸酯對身體器官有加成破壞作用。若不幸被虎頭蜂攻擊螫傷,就是趕快逃離攻擊範圍,並且趕快到醫院,由醫生依傷勢情況進行治療處理。

虎頭蜂最活躍的時候,若大家對於虎頭蜂的生活、習性與如何防範有所認識與了解,就可以避免被虎頭蜂攻擊的不幸意外發生。