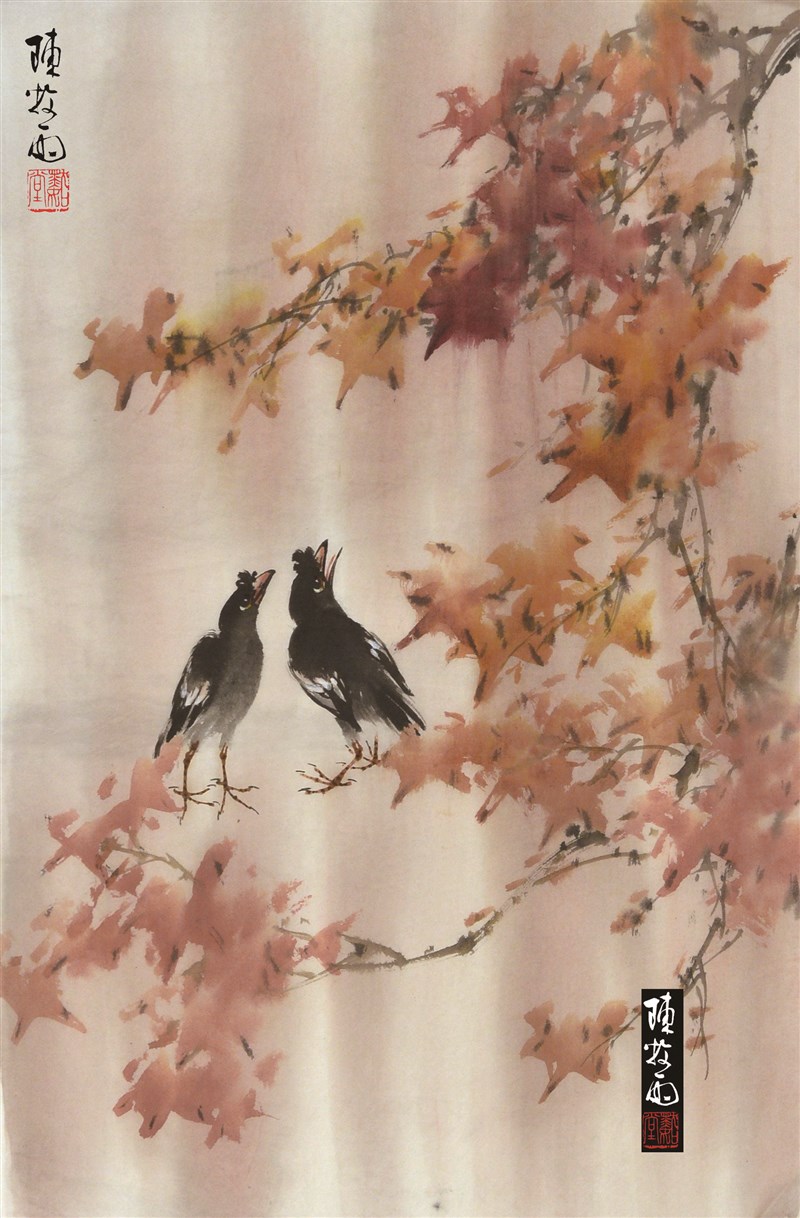

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

歐陽修〈秋聲賦〉說:「蓋夫秋之為狀也:其色慘淡,煙霏雲斂;其容清明,天高日晶;其氣慄冽,砭人肌骨;其意蕭條,山川寂寥。故其為聲也,悽悽切切,呼號憤發。」

宋代韓琦也有一首描述重陽節與朋友聚宴的詩〈九日水閣〉,其中有一句:「雖慚老圃秋容淡,且看黃花晚節香。」可見許多人對秋天的印象大體上是「蕭條」、「寂寥」的。

這有可能是秋天遠離了夏日的酷暑,而且真正的寒冬也日漸逼近,氣候逐漸轉涼。因此才給人這樣的感覺吧?

況且許多植物都是春天開花、秋天結實,因此直覺上秋天的花變少了。尤其一般住家的庭園,正值百花枯萎凋殘,僅存的只有籬邊瘦瘦弱弱淡黃的菊花,疏疏落落地點綴著秋天的花園。唐代元稹的〈菊花〉詩裡就直接說:「不是花中偏愛菊,此花開盡更無花。」

所以,在許多古代文人的詩詞文章中,「秋容」常被形容得慘澹無比。

但事實並非真的如此,秋天的山野,其實是充滿豐富色彩的。不過,這些色彩有別於春天的粉嫩嬌豔,而是帶有濃郁沉厚的成熟感覺。

杜牧〈山行〉:「遠上寒山石徑斜,白雲生處有人家。停車坐愛楓林晚,霜葉紅於二月花。」就明白告訴我們,楓葉的濃豔其實更甚於二月的繁花。

台灣地處亞熱帶,據說是由於秋天溫差不夠大,因此楓葉不太容易轉紅。我們常在公園或校園裡看到,楓葉在秋天裡都等不到變紅就枯乾掉落了。

因此長期以來,我都很難想像楓葉如何紅於二月的花朵?雖然偶爾也會見到國外的照片或影片裡一片紅豔的秋楓,但總覺得隔著一層不實在的感覺。

直到台灣開放國外旅遊,我有一次和學生們在秋天去了一趟京都。那時,看到京都的大大小小寺廟、公園甚至道路邊都是一片火紅,其鮮豔的程度,才讓我真正了解到,為什麼杜牧會以「紅於二月花」來比擬秋楓的紅豔。

秋天的豔麗其實還不只如此。我們在京都發現,銀杏也以其濃豔無比的黃色來展現她的嬌容。

銀杏的葉子在春夏其實跟一般植物的葉子一樣是綠色的,到了秋天因為氣候的關係才轉黃。而這種黃並非枯黃,也不是菊花般的淡黃,而是濃到你無法忽視它存在的豔黃。其濃豔程度,甚至在火紅的楓樹旁都一點不遜色。

茂密的銀杏葉在秋天也很容易掉落,落下的葉子和樹上的樹葉一樣鮮黃無比,因此樹下常常宛如鋪了一層厚厚的豔黃色地毯,漂亮無比。

我們在京都二條城的庭園裡,就看到火紅的楓樹底下鋪滿一層厚厚的銀杏黃葉。黃、紅這樣兩色並列的明度對比,給人的視覺感覺是強烈且震撼的。

我也曾在網路上看到中國長安郊外一座寺廟的庭園裡,有一棵據說是唐太宗種植的古老銀杏。千年老樹經過漫長歲月,枝幹壯碩且枝條寬廣,一棵樹就幾乎覆蓋了整個寺廟的建築。到了秋天,樹上密密麻麻布滿黃色的葉子,樹下則是落葉鋪成的厚厚黃色地毯。這種既美麗又雄偉的感覺,實在是一種特殊的視覺饗宴,我想如果到了現場,應該會更令人讚歎吧!

台灣這幾年在山上或員林等地也開始有人種植起銀杏,但因為都是新種,枝幹都細細小小的。況且銀杏生長非常緩慢,據說爺爺種的銀杏,要等到孫子長大時才會長高,所以台灣人又把銀杏稱為「公孫樹」。

這麼說來,像日本或中國這麼高大的銀杏,可能要好幾代之後的兒孫輩才觀賞得到吧?

不過,有個起頭就會有希望,有希望本身就已是一件美好的事了。