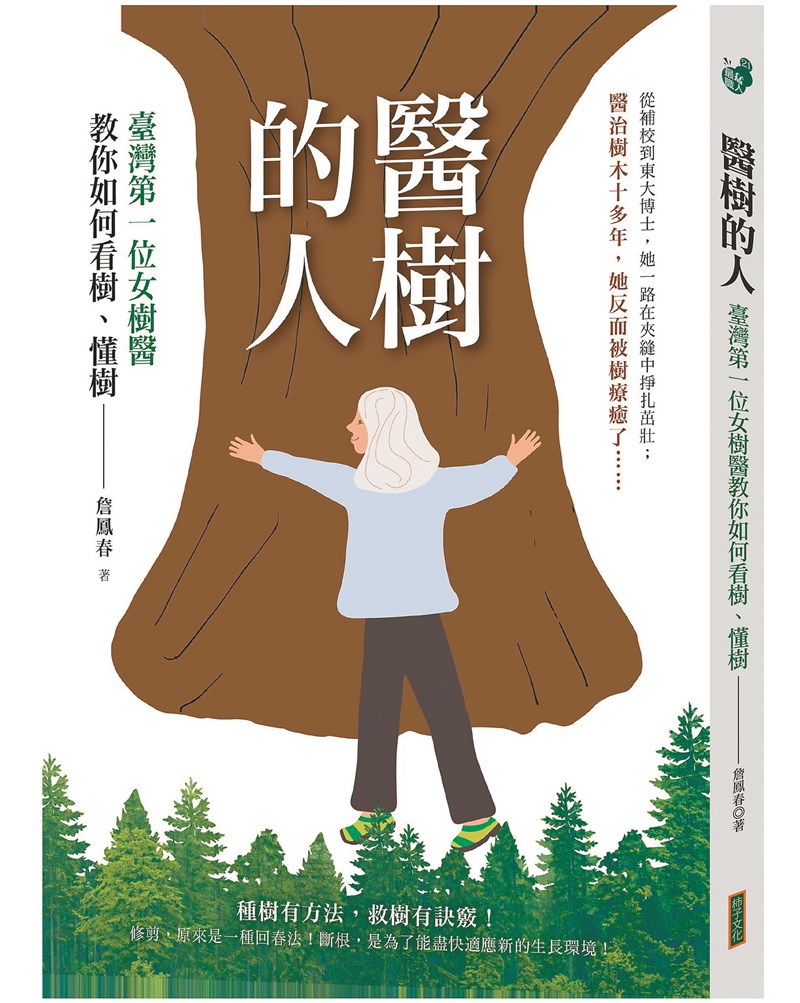

《醫樹的人:臺灣第一位女樹醫教你如何看樹、懂樹》

圖/柿子文化提供

《醫樹的人:臺灣第一位女樹醫教你如何看樹、懂樹》

圖/柿子文化提供

文/金多誠

我將自己化身樹木,用心感受它所承受的困境。 ──詹鳳春

在我居住的城市,紅磚道上、大小公園裡,錯落有致的樹木已是尋常風景,即使不辨樹種,也能因為綠意,感覺愜意,風起時,欣賞樹影搖動,腳步也會跟著輕盈起來。

偶爾幸運碰上修剪工程,我總愛停下腳步,在遠處一面觀察修剪機具運作的巧妙,一面深深呼吸著空氣中濃濃的香氣,在神清氣爽中,好奇著:修剪樹木真能迎來下一季的茂盛嗎?那些大大的傷口能好好復原嗎?為什麼會看見路上紅磚被樹根翻起?都知道樹木對我們有無可取代的重要性,但是,我們該如何更了解它們?也能用對的方法愛護它們?

追求夢想愈磨難愈堅強

幸好臺灣有了第一位女樹醫詹鳳春,幸好,她寫下了《醫樹的人:臺灣第一位女樹醫教你如何看樹、懂樹》。她彷彿帶著成為樹木醫生的「天賦使命」而來,小學時候對青松綠苔能在盆栽裡成長,有著滿滿的好奇。盆栽園裡的老先生和在大學管理園藝的父親,成了啟蒙者與引導者,召喚她走進樹木的世界。

雖然青少年時期求學之路多有轉折,但也有與寺廟裡老師父、松樹、櫻花樹的相遇,老師父勉勵的這段話更成了她的座右銘:「所作所為不留遺憾,盡力而為,一切隨緣。」從此,她一面傾聽內心的聲音──走進樹木的世界,一面「摸著石頭過河」。先是進入日本農業大學造園系,學習修剪、樹木辨識,這些課程讓她知道,造園系中沒有她一心想學的樹木知識。正因為經濟問題打算休學回臺灣的關鍵時刻,一本《樹木醫學》,讓她看見希望,她緊緊握住這個希望,先是成為東京大學植物學鈴木和夫榮譽教授課堂上的「聽講生」,並且應允恩師「你要考上樹木醫執照,學成後回台灣貢獻所學」的叮囑。

經過兩次考試,以優異成績進入研究所。在準備考樹木醫資格過程中,因為沒有公定教科書,考試範圍又涉及許多學門,只能做全面性準備,考過筆試,還要進行為期兩周的研修考試、最後的面試,終於成為樹木醫!但求學之路並沒有停下,繼續進入東京大學工學院博士班,取得都市計畫環境設計學之工學博士。成為擁有樹木醫學基礎又有都市計畫、規畫設計能力的跨領域專家。

過程中無論經歷過多少困頓、磨難,「我一定會成為保護樹木的一員」的目標從來沒有動搖過。遇到難以跨越、承受的挫折時,只有「我可以怎麼做到」的想方設法,沒有「放棄吧」的念頭;不巧走到岔路上了,只有繼續找路的意志,沒有「就蒙頭走下去吧」的得過且過……

更重要的是,詹鳳春對恩師鈴木和夫永遠心懷感恩,每次見到老師一定深深鞠躬,也一直以全力以赴報答師恩。即使遇到反覆刁難、多所責備的嚴師,也是用「感謝」的力量乘載所有的考驗。

醫樹、救樹如救人

本書第二部分〈樹木的療癒〉,描述了詹鳳春學成返鄉後,親自主治醫樹、救樹的故事,就像為我們開了一系列結合了樹木、土地、環境的通識課。

書中8個故事不盡然都是診療成功的案例,但每一個都是最好的提醒與教育。包括高雄一座寺院中,因種在迎風面海處而枯損腐朽的山櫻花、臺南一座公園裡因排水土質不良而水土不服的河津櫻、臺北二二八紀念公園裡開花不如預期的老流蘇、阿里山上因感染簇葉病重症而不得不伐除的高齡染井吉野櫻花、南投信義鄉神木村裡因土石強壓而失去生長空間的巨樟……我們彷彿跟著詹鳳春一同勘查、觀察、視診、診療、重建基盤、調整土壤、導根……也同心為被救治的樹集氣、許願、歡喜與惋惜。

第三部分〈樹木與人類〉,談到許多與樹相關的議題,包括樹木對我們的實際益處、什麼才是真正的「適地適木」、為什麼樹木的不治之症多發生在城市、樹木和我們的健康為什麼息息相關、為什麼要多多使用自然農藥、行道樹的選擇與栽種條件是什麼、有哪些樹種可以成為「片利共生」的合抱樹、樹木之間用什麼方式溝通、樹木真的有陰陽之分嗎……每一個議題都能幫助我們更了解樹、親近樹,並且願意發自內心的愛護它。

全書也介紹了許多樹種栽種的淵源、文化歷史典故、特質特性,每一個章節文末更附上〈樹木小知識〉……讀來讓人趣味盎然,處處驚喜,這是一本關於樹木的科普書,充滿豐富的常識與知識,也是一本人類以樹木為師的療癒之書,滿載著生命的能量。