同學們一定聽過吳郭魚(Oreochromis sp.),牠們是原產於非洲的慈鯛科魚類。其實吳郭魚是一個統稱,牠們種系繁雜。至於吳郭魚的名字,則是源自於兩位將吳郭魚引入台灣的人──吳振輝與郭啟彰先生,他們在1946年將莫三比克種吳郭魚引進,而後又有很多人陸續引入不同種,開啟了吳郭魚在台灣的水產史。近年台灣有人針對吳郭魚的品種做改良優化,培育出有名的「台灣鯛」。圖/玉子

同學們一定聽過吳郭魚(Oreochromis sp.),牠們是原產於非洲的慈鯛科魚類。其實吳郭魚是一個統稱,牠們種系繁雜。至於吳郭魚的名字,則是源自於兩位將吳郭魚引入台灣的人──吳振輝與郭啟彰先生,他們在1946年將莫三比克種吳郭魚引進,而後又有很多人陸續引入不同種,開啟了吳郭魚在台灣的水產史。近年台灣有人針對吳郭魚的品種做改良優化,培育出有名的「台灣鯛」。圖/玉子

文/玉子

同學們一定聽過吳郭魚(Oreochromis sp.),牠們是原產於非洲的慈鯛科魚類。其實吳郭魚是一個統稱,牠們種系繁雜。至於吳郭魚的名字,則是源自於兩位將吳郭魚引入台灣的人──吳振輝與郭啟彰先生,他們在1946年將莫三比克種吳郭魚引進,而後又有很多人陸續引入不同種,開啟了吳郭魚在台灣的水產史。近年台灣有人針對吳郭魚的品種做改良優化,培育出有名的「台灣鯛」。

雖然我們培育出很強的在地品系,稱呼牠為「台灣鯛」,但可別忘了吳郭魚依然是被引入的「外來生物」喔!吳郭魚對環境的適應力強,既耐鹽又耐低溶氧與混濁水,當我們往下游大水溝探去,幾乎都能見到牠們的身影。從水產的角度想,這是超好養的魚,但當牠們入侵台灣的野溪河流,就不是什麼好事情了。

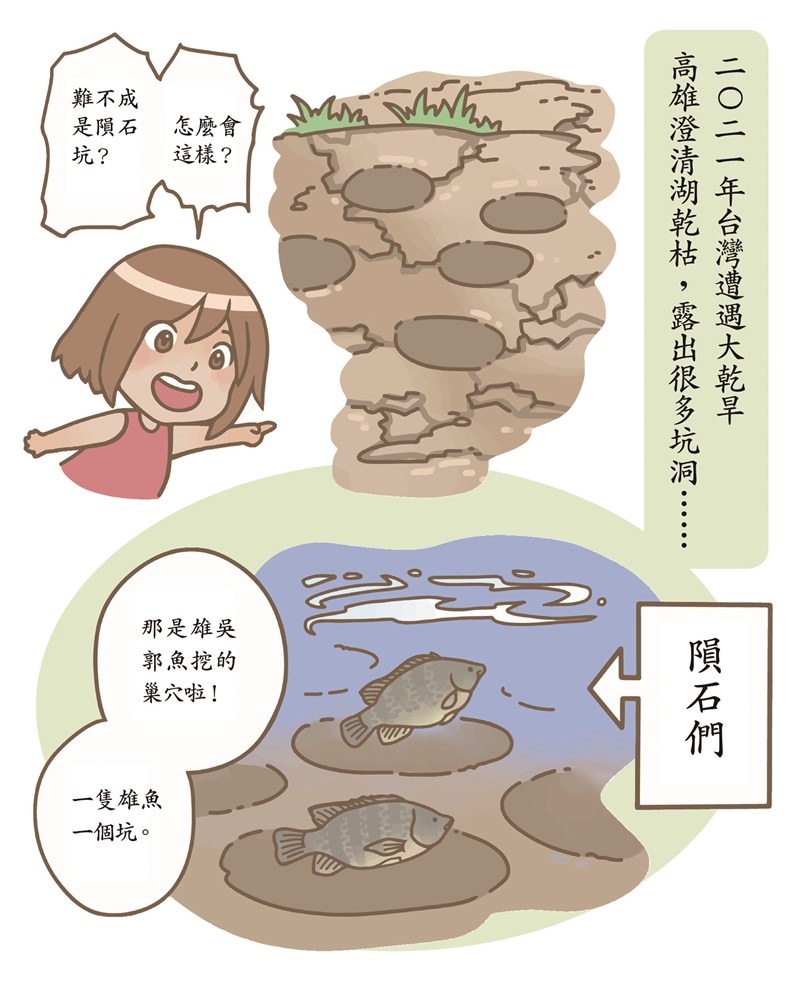

公魚挖坑 引伴產卵

吳郭魚是我們耳熟能詳的魚類,但我們對牠們的生活史不一定了解。你還記得2021年台灣遭遇大乾旱嗎?當時中南部各地水庫、湖泊幾乎乾涸,有人驚訝地發現高雄澄清湖底有好多顆「隕石坑」,此事還上過新聞呢!但……這真的是隕石坑嗎?

原來,這些坑洞是由雄的吳郭魚打造出來的。繁殖期間,公魚「一個蘿蔔一個坑」地守候母魚到來。有趣的是,母魚會將產下的卵含回嘴裡,公魚同時排精,母魚含著卵「漱口」還能有助卵充分受精。在小魚獨立之前,母魚都會保護牠們,遭遇危險會將子嗣吸回嘴裡。

路過大水溝可以探頭看看,或許你會觀察到吳郭魚的上述行為~下次看到這些坑洞,可別誤以為是隕石洞啦!