圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/赫連擁

你是否曾注意到,家裡的微波爐、電子鐘或電子計算機上的數字,為什麼看起來都像是以「日」字為中心所組成的幾根小光條呢?答案就是「七段顯示器」(英語:seven-segment display) 的發明!它可是我們生活中最常見的數字魔術師!

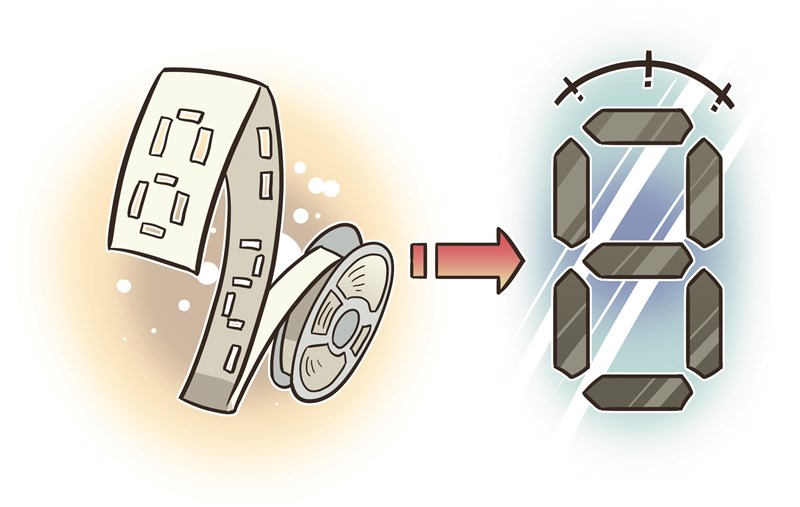

早在1903年,美國人卡爾·金斯利(Carl Kinsley)就發明了一種電報傳輸字母與數字的方法,並將它們以分段的格式印在磁帶上。金斯利將之申請了專利,這是最早經由專利認證的七段數字顯示法。

在還沒有智慧型手機與彩色液晶螢幕問世前,發明家們想到了一種簡單又有效的方式來顯示數字:把7個小小的發光二極體(即LED)排成一個「日」字形來代表數字「8」,並在右下角多加一個小圓點當作小數點。

顯示數字 廣泛應用

這7根光條分別代表不同位置,從最頂端以順時針轉向依序用英文字母A、B、C、D、E、F命名,而G則橫在中央。譬如:想顯示數字「1」,就只要點亮B和C光條;想顯示數字「2」,就點亮A、B、G、E、D這5根;當所有燈管全亮,即顯示出了數字「8」。「七段顯示器」因而又被稱作「8字管」或「8字顯示器」。

透過不同的組合,這7根光條即能排列出從0到9的所有數字,是不是很有趣呢?

七段顯示器因結構簡單、成本低廉又省電,加上容易閱讀等多重優點,自1970年代起被廣用於電子產品內。還記得爸媽以前的電子表或電子鬧鐘嗎?上面的時間數字就是由它顯示的。早期的掌上電子計算機,能在按鍵後快速變換出一道道運算結果,這也歸功於七段顯示器的功能。

長久以來,我們生活的方方面面,隨處可見這七段光條的蹤跡:包括,大到體育賽事的電子計分板、小至自動販賣機上的價格顯示;走進銀行或郵局,你可能會看到叫號機上跳動的號碼;經過加油站,遠遠就能看到油價看板上的數字;甚至家裡的冷氣機、電子鍋、跑步機上的數據等。

資源有限 最大效益

那麼,它與液晶顯示器(LCD)有什麼不同呢?七段顯示器的數字好比積木,以有限的組合來呈現;而液晶顯示器則像是一張「電子畫紙」,可自由繪製文字、圖案甚至影片。因此,液晶顯示器更靈活,但成本較高,結構也更複雜。以至於兩者各有舞台,功能互不取代。

時至今日,雖說我們更常看到彩色液晶螢幕或觸控面板,但七段顯示器卻仍未被淘汰,因為它便宜、清晰,對於只需顯示數字的場景,依舊是最佳選擇。可見,創新的力量不一定來自複雜,這七段光條的背後,展現的是人類如何運用有限資源、發揮最大效益的智慧與巧思。