我第一次知道「海蟾蜍」,是看見一則澳洲新聞:澳洲當地外來種蟾蜍肆虐,其毒液會造成掠食者死亡。但大家沒想到的是,澳洲的家犬們竟對蟾蜍毒液上癮,還會刻意取食少量毒液以產生快感。圖/玉子

我第一次知道「海蟾蜍」,是看見一則澳洲新聞:澳洲當地外來種蟾蜍肆虐,其毒液會造成掠食者死亡。但大家沒想到的是,澳洲的家犬們竟對蟾蜍毒液上癮,還會刻意取食少量毒液以產生快感。圖/玉子

文/玉子

我第一次知道「海蟾蜍」,是看見一則澳洲新聞:澳洲當地外來種蟾蜍肆虐,其毒液會造成掠食者死亡。但大家沒想到的是,澳洲的家犬們竟對蟾蜍毒液上癮,還會刻意取食少量毒液以產生快感。

我當下覺得不可思議,但沒想到的是,就在2021年11月,國內知名青蛙專家楊懿如教授接獲消息,南投草屯疑似有海蟾蜍出現。

耐受逆境 繁殖力強

海蟾蜍是什麼樣的生物呢?同時被稱為「蔗蟾」(cane toad)的牠,名列世界百大入侵種,吻肛長大多介於10至15公分,大的可達24公分,凡是體型比牠小的生物都會吃,而掠食者則會因蟾蜍身上的毒液而中毒死亡,這也就同時危害到食物鏈兩端的生物。海蟾蜍耐受逆境的能力強,能忍受澳洲山區的低溫,也能掘地至1到2公尺的深度。此外,牠們的繁殖能力也很厲害,每年可以產下8千至2萬5千顆不等的蛋(最高紀錄為3萬5千顆)。

其實,台灣在日治時期的時候,曾為了要在甘蔗田與稻田進行蟲害的生物防治,將海蟾蜍引入。沖繩和澳洲也是為了相同目的將之引入。不過,當初不知是什麼原因,海蟾蜍沒有在台灣成功建立族群,但沖繩跟澳洲就沒有這麼幸運了。

難以分辨 專家介入

由於無敵的海蟾蜍已成功在澳洲成為重挫生態的入侵種,因此當楊懿如老師團隊接到這樣的通報,大家都驚嚇萬分,團隊於2021年11月7日趕往南投,並找到了27隻海蟾蜍成體。後來在台灣兩棲類動物保育協會的義工投入下,尋獲數量逐漸累積,同時發現早在2019年,就有雲林人張貼了一張海蟾蜍的照片。到了11月底,大家發現了海蟾蜍的幼體,意味著海蟾蜍已經開始在台灣繁殖與擴散了。

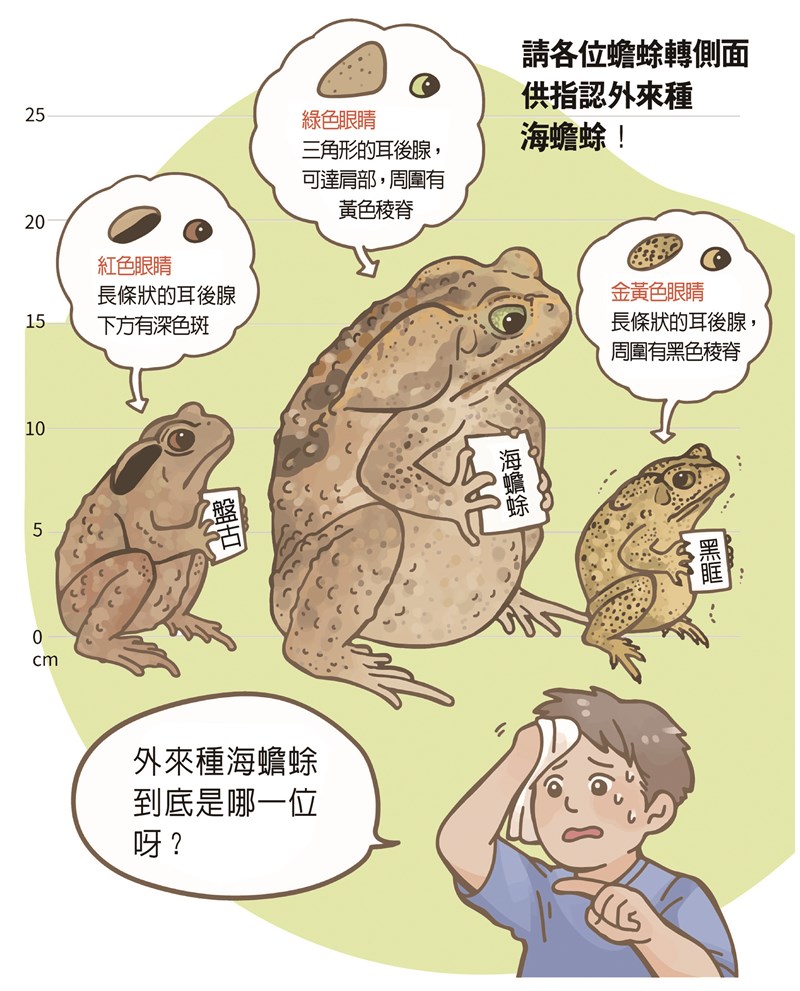

為了防堵海蟾蜍擴散,台灣兩棲類動物保育協會正努力加速海蟾蜍的移除。但由於海蟾蜍外觀與台灣的本土種「黑眶蟾蜍」、「盤古蟾蜍」十分相似,因此想協助移除的人,必須獲得台灣兩棲類動物保育協會的批准,來確認擁有專業背景與足夠能力辨識。海蟾蜍的後續處理必須非常嚴謹,現階段並不希望大家帶回家飼養,否則一不小心就可能造成跳躍性的族群擴張。

私下交易 留心周遭

至於海蟾蜍究竟是怎麼來的?原產於中、南美洲的海蟾蜍,在2015年以後就不曾批准輸入台灣,因此有人推測是2015年以前,有人留下的少量海蟾蜍,私底下仍在持續進行繁殖與買賣,才造成現在的溢出。

請同學們一起留心周遭的蟾蜍吧!只要你有懷疑,都可以到「台灣兩棲類保育志工」臉書社團張貼圖片。確認身分之後還請戴上手套,將海蟾蜍送往社員指定的收容處。關於海蟾蜍的種種,都讓大家十分擔憂,但我們還不能放棄,一定要努力守住這條生態防線。