建國中學紅樓外觀。圖/徐建國

建國中學紅樓外觀。圖/徐建國 位於拱門左側拱柱上的「赫赫黌宇」碑。圖/徐建國

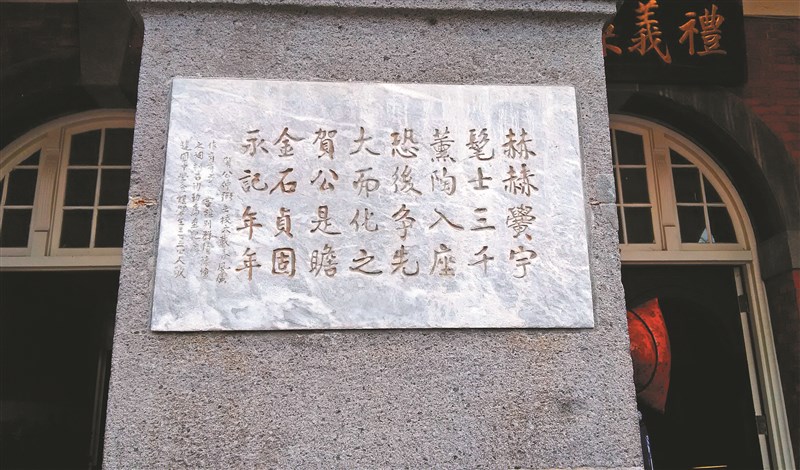

位於拱門左側拱柱上的「赫赫黌宇」碑。圖/徐建國

文/吳鴻霖

台北市建國高級中學設立於一八九八年,走入校門,正前方有座蔣中正持手杖的塑像,後方為日式紅磚洋樓──紅樓,日治時期由日籍建築師近藤十郎設計,一九○八年開始興建。近藤十郎曾受學於留學英國的辰野金吾,其建築風格明顯帶有維多利亞後期與辰野的風格。

二十世紀初,許多船隻載著台灣的物品到大陸,空船載磚塊當「壓艙石」返台,這些紅磚成了紅樓的建材。最初的紅樓是「一」字形,往後再逐步擴建為「中」字形;一九四五年,東側校舍遭美軍轟炸,後來拆除建為致知樓;西側對稱部分年久失修,改建成正誼樓;莊敬樓則由正中央的舊講堂拆建而成。現今坐南朝北的紅樓,又恢復初建的「一」字造型,寬一○八公尺,縱深十二公尺,面向總統府。

隨著學生人數不斷增加,一九八三年,台北市教育局計畫拆除建中紅樓,經當時的校長黃建斌力阻而保留下來;一九九八年,紅樓成為台北市市定古蹟。二○○三年,修復工作開始進行,紅磚上的紅漆、磚縫的白漆,皆以高壓水柱清除;上下推窗累積了白色、淺綠、淺藍、棗紅四種油漆,現已回復當初紅樓完工時的白色調。二○○五年,整修後的紅樓煥然一新。

紅樓是建中精神的象徵,中央正面上方梯形的山牆有建中校徽,「建國中學」四字下方是校長室,室外小平台可升國旗;石欄之下有三個拱門,拱門左右兩層樓半的衛塔,又稱塔樓或鐘樓。早年總督府的長官要到台北一中視察,學校人員從二樓校長室旁的祕書室內,走綠色螺旋鐵梯上頂樓,就能眺望來訪長官座車的位置。

衛塔左右都是兩層樓的建築,各有四間處室,二樓屋頂木造覆瓦,望樓與天窗作為採光和通風之用。一樓拱門左側拱柱上,鑲嵌一塊大理石刻成的「赫赫黌宇」碑,碑面右側落款「中華民國四十四年元月」已模糊不清,難以辨認。

此碑由當時建中國文老師畢無方作並書,第四行爭字,字中短橫脫落,少一橫畫,並非漏刻;第五行而字,中間多一短畫,為漢代隸書寫法,楷書字典內的而字,中央兩直畫之間都無橫畫;第六行賀公指賀翊新,為建中第五和第七任校長,民國四十三年底,調任政大祕書長;左側四行落款較無筆墨趣味,描寫賀公仲弼治校六年,全校學生三千七百多人,感受到校長作育英才有方,刻石留念。

走進拱門,川堂正上方是校長室,兩排支撐拱柱左右各有走廊,上下樓的走廊、拱柱、拱門和拱窗,皆典雅而優美。

由於現今仍是疫情期間,上課時間不對外開放,待疫情過後,民眾可利用建中校慶日前來古蹟巡禮,近距離欣賞紅樓建築之美!