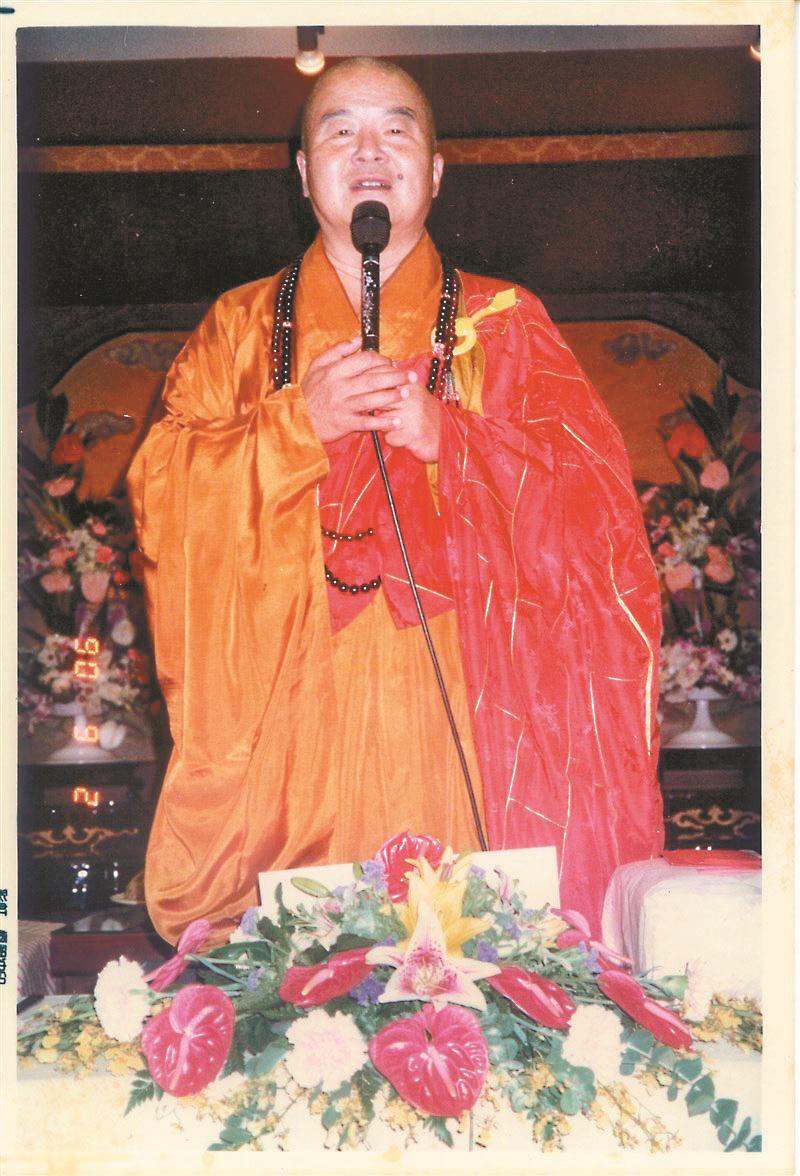

星雲大師在普門寺對信眾開示。(1995.06.18)

圖/資料照片

星雲大師在普門寺對信眾開示。(1995.06.18)

圖/資料照片

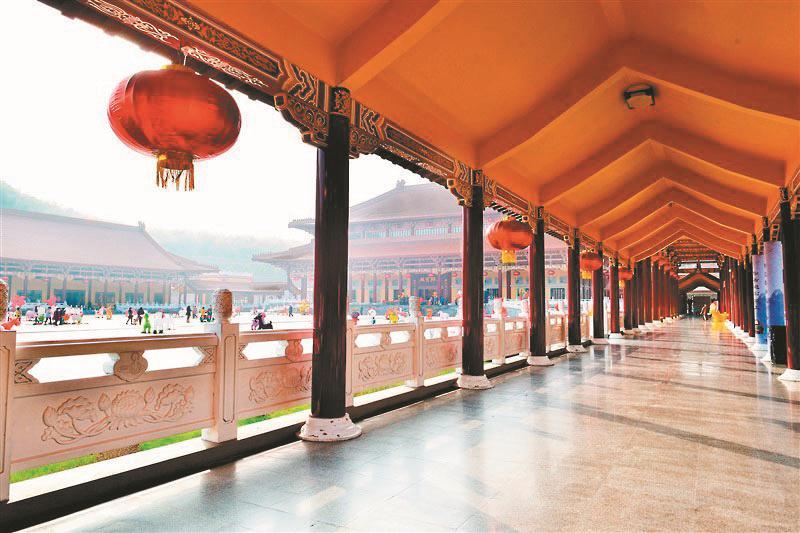

佛光祖庭宜興大覺寺一隅。圖/人間社記者普存

佛光祖庭宜興大覺寺一隅。圖/人間社記者普存

隨堂開示錄─對談專訪 38

談與張姚宏影女士的因緣 2-2

接受《天下雜誌》專訪

時間:2007年4月3日

地點:佛光山傳燈樓香雲堂

提問四:這二十年來,您覺得張媽媽有哪些人格特質?

大師:他這個人有很多美德。我記得有一次在台北道場跟他談話,談到快要吃飯了,要把他留在道場裡吃飯,他說不行,要到普門寺去拜佛。為什麼要到普門寺去拜佛呢?台北道場和普門寺不都是一樣嗎?都是佛光山的啊!但是他說:「我還是到那裡去拜拜,因為我的信仰是從那裡開始的。」所以,他這個人念舊,凡是不忘故舊的人都有人緣。

另外,他也是一個言行一致的人。比方我在台北道場經常看到他參加法會,像他這麼忙碌的人,還要空出時間來參與,實在不容易。尤其拜佛的位子,是前或後他都不在意,到了佛堂裡,大家都是平等的,沒有什麼有錢的人第一,沒有錢的人第二的問題。

關於他的往事就不去講,他從浙江來到台灣,和先生夫唱婦隨,自己也很能幹,尤其對母親很孝順,有一次他來道場,我留他吃飯,他說現在不行,要去陪媽媽吃飯。除了對上奉行孝道,對下他也很用心栽培兒女。

提問五:他的兒女您都見過嗎?

大師:他希望兒子學習「傳燈」的精神。所謂「傳燈」,就是把信仰傳承下去,把日月光傳承下去,把佛法的信仰傳承下去。張媽媽這一生,我沒有貪求他的布施,多少年來,他要給我多少錢,我都不要。可以說,我這一生是個很怕錢的人,沒有銀行戶頭,身上一毛錢都沒有,是個以「不要為有」的人。這個話一般人應該不懂,「不要」怎麼會「有」呢?

其實,不要從「有」的上面來看事情,因為「有」是有限、有量、有邊,「無」才是無限、無量、無邊。我出家了,什麼都不要,不要就是有。像你們在家人過的是「有」的生活,有家庭、有兒女、有家人,而我沒有家人,大眾統統都是我的家人;我沒有私產,反而經濟產業統統都是我的。我很大、很多,還要什麼呢?或許你說我在世界上建設了幾百間寺院,也都是從買地開始,但是我從來都不認為那是我的,現在統統都交出去了。所謂「處處無蹤跡,聲色外威儀」、「百花叢裡過,片葉不沾身」,做人不要拖泥帶水,就像張媽媽的個性,很豪爽,錢擁有得再多,吃也只是吃這麼多,睡也只是睡這麼大,所以要看透一點。

提問六:請教大師,當前的社會環境,如何好好修持我們這個人生?

大師:有人問我一生的人生觀,這講起來複雜,但其實很簡單。我一生從善如流,一生與人為善,尤其我重視因緣,重視人與人之間的緣分,因為有因緣才能成就宇宙萬事萬物。就像沒有農人種田,哪裡有飯吃?沒有工人織布,哪裡有衣服穿?沒有人駕駛,你怎麼來高雄?所以,人要有很多的因緣。在這個世界上,人要廣結善緣,因為因緣很重要,發財有發財的因緣,平安有平安的因緣,美麗漂亮也有美麗漂亮的因緣。如果你不去求,因緣主動上來找你、幫助你,事情很容易就完成,相反地,如果還得要你自己去找因緣,事情就很難成就了。

因此,世間上的人要相信因緣果報,緣分很重要。這個社會混亂,如果能把壞因緣變成好因緣,台灣才會好下去;如果因緣不改變,就好比土地、肥料、空氣、水分不足,成長的果實必然是不會甜美的。要從因地、緣分上去改進,才會有好的結果。