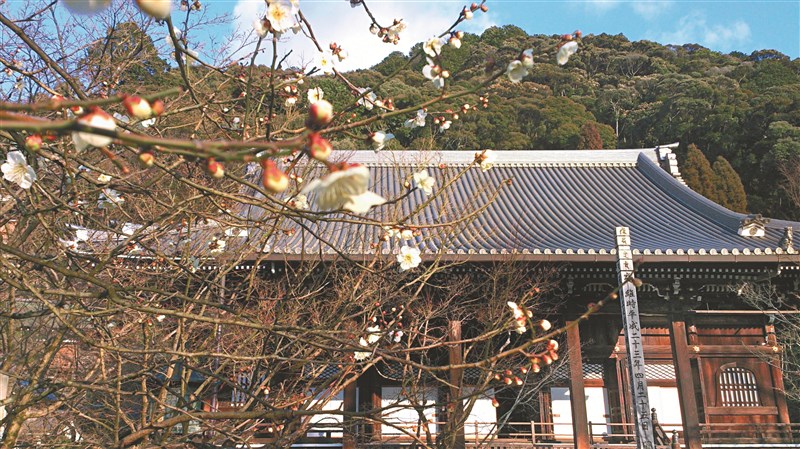

永觀堂之白梅。圖╱葉含氤

永觀堂之白梅。圖╱葉含氤

永觀堂迴廊。圖╱葉含氤

永觀堂迴廊。圖╱葉含氤

文╱葉含氤

永觀堂背倚東山,面朝京都盆地,是建於平安朝的千年寺廟。寺中有湖幽靜,有庭廊相連,有數座殿堂敦樸屹立。從高處俯瞰,滿目澂廓。院子裡還有幾株白梅,有次我去正好綻放,在天光下映著寧靜的佛殿,更顯秀逸絕倫。

一個女人安靜地站在廊間。她三十多歲,面容柔和,舉止不急不躁。穿了件深藍色的大衣,背著山,面朝西邊看雨。

這段木棧走廊一階一階沿著山勢而上,而我是從底下正要往上走時,在一個轉彎處的隙縫見到她的。見到她的時候,我的腳步停了下來。這走廊有著古樸的屋簷,就算久立於此,也有不被風雨濺溼的妥貼。那日的雨,雨絲細得很纏綿,每一記水花都篤定。偶有一陣煙雲從山間升起,將天色染了一層薄薄的淡青。

我安靜地站在看得見她的地方,仰望著雨,仰望著她。那景象讓人無端歡喜,隱隱覺得在這雨水浥潤間,有一簇花正幽靜地綻放。

那是在京都的永觀堂。數月來,這女子的影像常在我腦裡浮現,雖然只是短暫的瞬間,但畫面就像照片般的真實。我以為也許曾在何時見過,但翻找近幾年去永觀堂拍的照片,卻沒有一次遇見雨,也沒有在那裡見過穿著藍色大衣的女人。我不知道這印象從何而來?它不像夢境那樣虛幻,也不像幻想那樣無邊。它有著看得到摸得著的清晰湛明,輪廓與細節也都歷歷在目,但卻恍若憑空飛來,落植於心。這讓我感到疑惑,於是仔細地縷析關於永觀堂的記憶。

初詣是冬日,距離現在大約七年。那時看完國寶「回首的阿彌陀佛」後,正打算走回大門,在一個古色悠然的佛堂後廊,看見一位穿著白色法衣,手執金色錫杖的和尚,從堂室後方的木門緩緩走入。我因為好奇,沿著迴廊繞到前廳,進入大殿,然後端坐於佛前。俄頃,一陣經誦聲響起。誦念經文的只有兩個和尚,一位是先前在後門遇到的那位,另一位年紀較輕,大概早就在殿內準備,等候大和尚主持禮儀。

我不是佛教徒,也不懂吟詠的是哪一段經文,但他倆吟唱的聲調跌宕優美,就連敲木魚、擊法磬的身段也溫徐曼妙。雖經數年,我依然記得那日聽經時,內心澄澄清明,一點顛盪也無。

誦經過程大約二十分鐘,猜想也許是寺院每日例行的晚課。又想,如果是晚課,那麼只要記好時間,依然能將這悅耳動人的經文再聽一次。當時很慶幸在走廊遇到了那名僧人,更慶幸的是,我沒有行程要追趕,可以氣定神閒地留了下來聽一段經。

隔年重遊,再隔年又去一次。這兩趟,一次是嚴寒凋枯的一月,一次是梅花綻放的二月。每次都看妥時間入寺,於是又聽了兩回經。雖然已無初次乍聽時的驚豔,但一樣意境迢遙,如清珠投水,如月在波心。

我突然想,這樣悠揚的梵唄,在這東山邊,日日唱誦,日日繞梁,不知歷經了多少年?

我是去過永觀堂才知道,國學家王國維曾在一九一一至一九一六年間僑居京都。這五年也是他生活最簡單,心思最沉靜,但學問卻宏納百川,磅礡變化的時期。他在一九一五年後,寓居於永觀堂。冬日推窗見飛雪瀅瀅,夏日搖扇觀山色翠黛。

他非常喜愛這座寺院,在一九一六年回國後,甚至將自己的別號改為「永觀」、「觀堂」,可見此地物景讓他愜懷自泰。這使我想起白居易晚年歸隱香山寺,將自己的別號稱為「香山居士」;蘇軾因為在黃州城外的東坡開荒墾地,而自號「東坡居士」。他們仨雖然分別處在不同時空,但自命名號的方式,頗有同工之妙。

我揣想古人將別名與地名相合為一的心情,一定是對那地方有莫逆的相契,而這種相契,必是涵融著超越俗塵的清靈清澈,以及撞擊於心的莫失莫忘。

王國維一定也聽過這裡的經誦吧!不知百年前的他,與我聽見的是否相同?

永觀堂背倚東山,面朝京都盆地,是建於平安朝的千年寺廟。寺中有湖幽靜,有庭廊相連,有數座殿堂敦樸屹立。從高處俯瞰,滿目澂廓。院子裡還有幾株白梅,有次我去正好綻放,在天光下映著寧靜的佛殿,更顯秀逸絕倫。

如此玓瓑的永觀堂,我索盡枯腸回溯再三,終歸還是不明白,那腦裡不斷湧現的「雨中永觀」,還有那女子的形象,究竟從何而來?♣