清代金谿的前參政官漆尉山曾說了一段記事:在城南四十里處,有個地方叫九都,那裡有一戶黎姓的農戶,家裡飼養一頭母牛和剛滿半歲的小乳牛。在某一年七月間,黎姓農人將小牛拴在家裡,為母牛駕起耕犁在田壟上耕地。耕完田,把母牛牽到附近水澤的沙洲上吃草。圖/吳奕璠

清代金谿的前參政官漆尉山曾說了一段記事:在城南四十里處,有個地方叫九都,那裡有一戶黎姓的農戶,家裡飼養一頭母牛和剛滿半歲的小乳牛。在某一年七月間,黎姓農人將小牛拴在家裡,為母牛駕起耕犁在田壟上耕地。耕完田,把母牛牽到附近水澤的沙洲上吃草。圖/吳奕璠

文/林少雯

清代金谿的前參政官漆尉山曾說了一段記事:在城南四十里處,有個地方叫九都,那裡有一戶黎姓的農戶,家裡飼養一頭母牛和剛滿半歲的小乳牛。在某一年七月間,黎姓農人將小牛拴在家裡,為母牛駕起耕犁在田壟上耕地。耕完田,把母牛牽到附近水澤的沙洲上吃草。

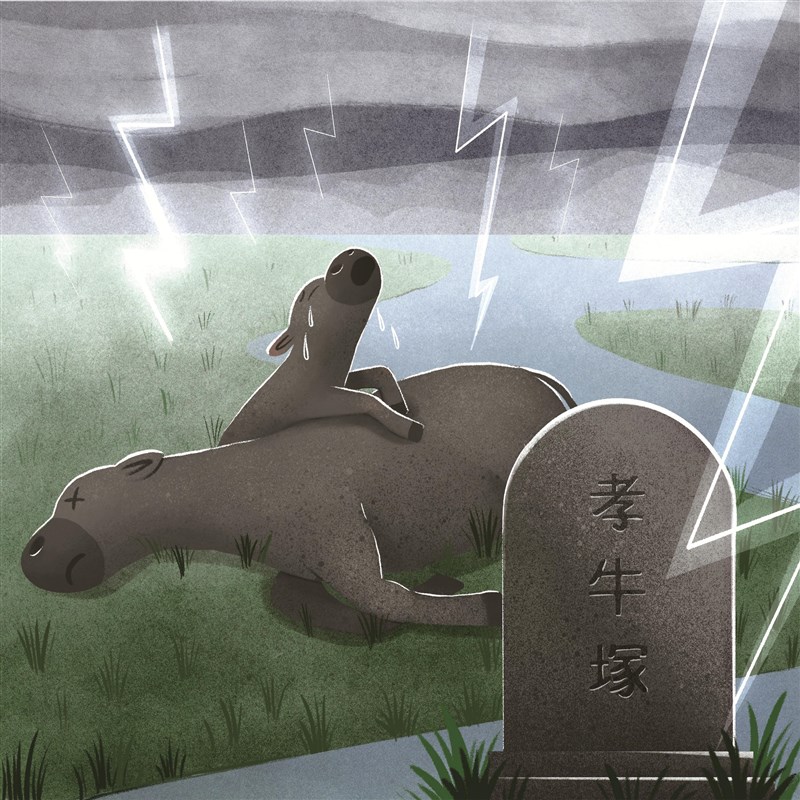

中午,天空烏雲密布,風雨大作且雷電交加,瞬間母牛不幸被閃電擊斃。

農夫找了田壟上的人幫忙將牛埋葬在河邊。農夫回家看到小牛,起了憐憫之心嘆息道:「你的母親被雷電擊斃,死在河邊沙洲上了。」

小乳牛彷彿聽懂農人的話,忽然站起來悲傷地鳴叫不已。第二天,農夫牽著乳牛出去放牧,那裡離沙洲約有一里遠。小乳牛感應到母親的呼喚,騰躍而起,飛奔到母牛被雷擊斃的地方,不斷頓足且號啕大哭,牠不吃不喝而且怎麼拉也不肯走。不得已,農夫只好拿出牛鞭將他趕回家中,才剛到家,小牛又掙脫韁繩跑走,不久,農夫在母牛被雷擊的地方找到牠。

意外喪母,傷心欲絕的小牛,不捨地繞著母親死亡的地方痛哭著,一天一夜哭聲不絕。小牛哭到傷心處,心碎腸斷,不忍獨活而一頭撞倒在地,頭破血流而死。

鄉人哀憐小牛,也被牠的孝心感動,將小牛埋葬於殉母的地方,並且在墳前立了碑,名為「孝牛塚」,以表彰小牛的孝道。這「孝牛塚」至今尚存。

這則故事出自於《井蛙錄》,為清朝順治丙申年七月所發生的事。

鶴子評道:「一乳牛耳,而能傷慟其母如此,且傷慟而竟能以身殉母死。」大意是:小牛的孝心真是不可思議,人類在幼兒期間,需要母親全力呵護和照顧,懵懂小兒只知依賴母親而活,孝心尚未在心中生起。小牛如此聰明,愛母至此,人何不如!

鶴子賦詩曰:

膝下初離盼未歸,

昨宵含乳夢依依。

英靈尋母河洲遍,

怒蹴寒濤十丈飛。

一時的分離竟成死別,小牛的魂魄尋母,其殷切之心,一腳踏出去能激起十丈飛瀑。