海水中有浮游動物和浮游植物,通稱為「浮游生物」。浮游生物在水中載浮載沉,有些動物就以過濾的方式取用浮游生物,這種覓食方式稱為「濾食」。

圖/hsinhua

海水中有浮游動物和浮游植物,通稱為「浮游生物」。浮游生物在水中載浮載沉,有些動物就以過濾的方式取用浮游生物,這種覓食方式稱為「濾食」。

圖/hsinhua

文/李弘善

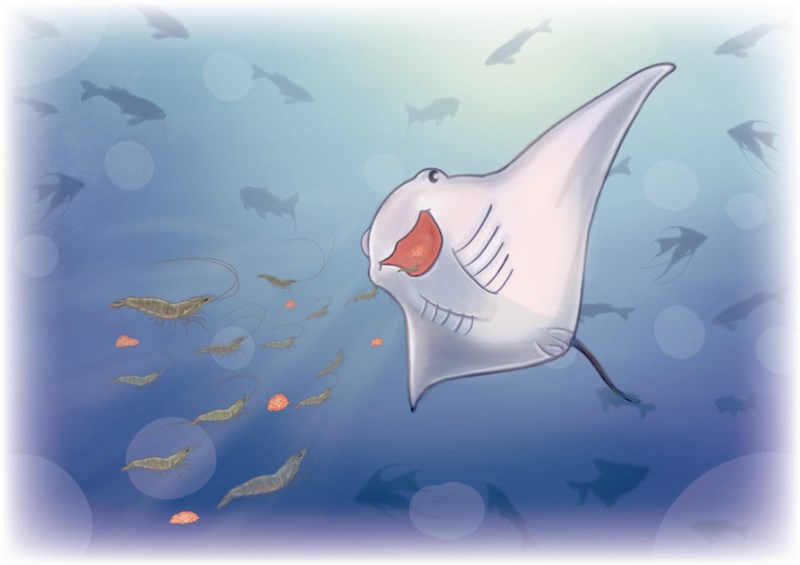

海水中有浮游動物和浮游植物,通稱為「浮游生物」。浮游生物在水中載浮載沉,有些動物就以過濾的方式取用浮游生物,這種覓食方式稱為「濾食」。以濾食為生的海洋動物真是洋洋大觀,體型有大有小,包括構造簡單的海綿、苔蘚蟲,到餐桌上的蛤蜊,還有世界上最龐大的動物—藍鯨,都是濾食性的動物。俗稱「魔鬼魚」的鱝鱝 ,也是濾食家族的成員,還會以翻觔斗的方式進食,一直是潛水客的最愛。2018年9月出版的《科學進展》(Science Advances),刊出一篇針對「雙吻前口鱝」以及「褐背鱝」的研究,解開了蝠鱝濾食之謎。

濾食功夫有學問

其實,人類也將「過濾」運用工業,可分為「直接過濾」、「橫流過濾」、「水懸膠過濾」以及「渦旋過濾」。「直接過濾」最直接,就是水流垂直通過濾膜。「橫流過濾」的水流則以平行方向流經濾膜。「水懸膠過濾」則是不少海洋動物採用的方式,這些動物會製造黏液,就算是小於濾膜孔洞的顆粒也不會放過。「渦旋過濾」藉著高速渦流,把顆粒集中到濾膜周邊,因此能夠防止阻塞,且顆粒的密度必須大於流體的密度。

蝠鱝張口吸入海水,用魚鰓當濾膜過濾海水,濾出的浮游生物會集中起來進入食道。根據以往文獻,蝠鱝的濾食方式不屬於四種中的前三種,且覓食的浮游生物的密度與海水相同,因此也不屬於第四種,這倒底怎麼回事呢?

跨學科的技術來解謎

本研究的三位作者都來自美國:他們為了看清楚水流和魚鰓之間的交互關係,於是利用3D列印的方式,複製出雙吻前口蝠鱝 的魚鰓,並且把魚鰓複製品放進兩端都能讓水流動的水槽,並且根據蝠鱝游泳的速度、連續性方程加上解剖資料來重建流速,以模擬口腔的環境。為了讓實驗更貼近自然情境,他們用密度和海水相當的豐年蝦卵當顆粒,且豐年蝦卵比魚鰓的細縫要小。結果發現,大部分的豐年蝦卵都沒有穿透複製魚鰓,也沒有發現阻塞的現象,蝦卵似乎從複製魚鰓的邊緣「滑行」過去。

以上都是目測的現象,如何將食物顆粒流動的路徑呈現出來呢?作者採用「計算流體力學」(CFD),描繪出食物顆粒經過魚鰓的路徑:原來顆粒經過魚鰓的瞬間,會出現「跳彈」的動作,不但不會通過細縫,還會向外彈出回到水流,最後眾多顆粒會集中起來進入食道。那麼要是魚鰓細縫的寬度變大呢?因為相較之下,褐背蝠鱝 的魚鰓細縫寬度,是雙吻前口蝠鱝的5倍,為此作者利用褐背蝠鱝的魚鰓來示範。這此作者採用「微米級電腦斷層」(micro-computed tomography)的技術,紀錄了食物顆粒經過魚鰓的路徑,也發現相同的結果,食物顆粒依舊出現彈跳的路徑,可見就算魚鰓細縫變寬,依舊能將食物顆粒一網打盡!

蝠鱝濾食的啟示

本研究的作者指出:兩種蝠鱝的濾食方式,不但防止食物顆粒阻塞魚鰓,因此不需要閉起嘴巴排除阻塞,可以不停的進食;另一方面,極小的顆粒也不會穿透魚鰓,和大顆粒一起吞下食道,可說是「大小通吃」。這種覓食方式非常節省能量,就算在食物較少的水域,蝠鱝照樣能夠存活。