圖/南方家園提供

圖/南方家園提供

文/王錫璋(前國圖編審)

五十年前在台中一中讀書,有位歷史老師叫齊治平,是北京大學畢業,隨著政府遷台的。他一開始上課就說:「你們要上真正的歷史,還是課本上的歷史?」同學自然說要聽真正的歷史。他就叫我們把課本收起來,回家自己讀讀就可以。然後開始說起許多課本上沒有的歷史故事,讓大家聽得很過癮,自己讀歷史課本後,反而能透悉大歷史背景下的緣由。

現在回想起來,歷史課本老是根據執政者的意識型態,在那裡翻來覆去地修改課綱,且都偏重在政治上的敘述,實在無聊,許多學生會對歷史有興趣,大部分的原因都是碰上一個很會講幕後故事的歷史老師。所以,與其費力修改課綱,或強調「日據」要改為「日治」,「台灣光復」要改為「終戰」等等文字上的旁枝細節,不如好好培養會講故事的歷史老師。

多偏重社會生活史

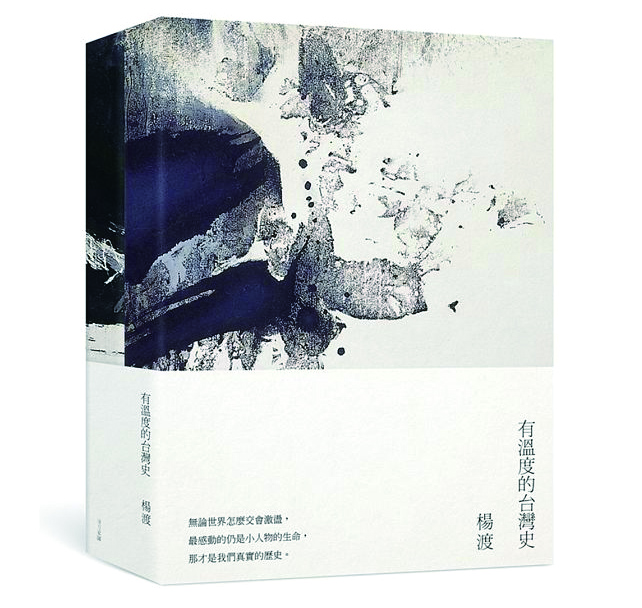

作家楊渡雖不是歷史老師,但他最近出版的《有溫度的台灣史》,卻像是一位很會講故事的老師,他以許許多多的故事,串連台灣四百多年來的大歷史,幾乎讓讀者在聽精采故事中,走完台灣的過去發展。

有別於一般史書以政治事件或政治人物為經緯,這本書多偏重社會生活史,有意從民眾的視野出發,為台灣的歷史發展,留下珍貴的資料。由於貼近民眾的生活和眼光,我們讀來特別有感覺,不是冷冰的史料堆積,因此,書名叫《有溫度的台灣史》。

雖然是八十個故事構成的一部厚厚兩大冊的台灣史,但作者並非雜亂無章,他仍然依著編年的順序,從台灣的開天闢地,講到二十一世紀為主。為了彌補過去歷史課本較忽略當代史實的介紹,七百多頁篇幅中,有三分之二更是敘述一九四五年後發生的事件,為台灣的珍貴的現代化歷程,留下見證。許多歷史事件,現在人還留有印象,但不知其背後原因,故讀起來會有恍然大悟之歎,就覺更有趣味。

社會小人物做開頭

楊渡在書中擅長以社會小人物或一件不起眼的事件為起頭,串連當時的政經情勢,這就是寓故事於大歷史的敘寫。比如說,他以一九四○、五○年代,陳芬蘭唱紅的《孤女的願望》那首歌,說明了當時台灣農村沒落,走向工業化和經際發展的過程。又如一九五○、六○年代,全國半夜起來瘋狂看少棒轉播的情節,帶出台灣逐漸成為國際孤兒的政治劣勢和民眾情緒的發洩。

全書就是以這種故事串連的方式,引領出讀者有感情、有溫度的讀完兩大冊有主軸結構發展的台灣史,有趣又好看,是一本頗具特色的歷史書,這當然也是因為作者曾是新聞記者擁有採訪經驗,又勤讀各類名人的回憶錄、傳記、日記等等得來的結果。