時序已過立秋,但台北一樣每天持續三十八度左右的高溫酷熱,收藏家好友鄭君特別邀約品飲老茶,順便看看他數十年來琳瑯滿目的收藏。

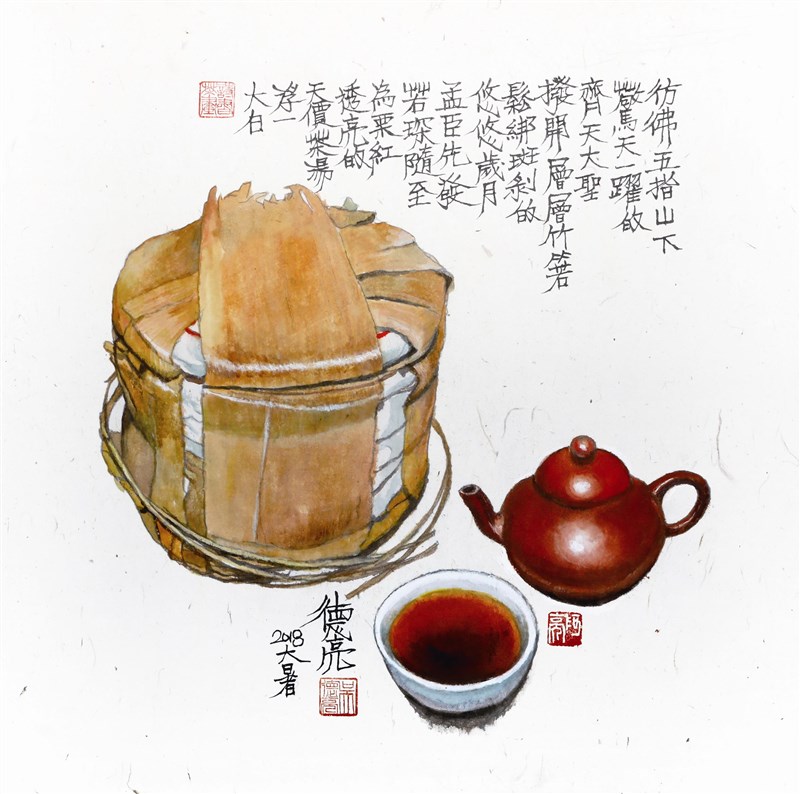

圖/吳德亮

時序已過立秋,但台北一樣每天持續三十八度左右的高溫酷熱,收藏家好友鄭君特別邀約品飲老茶,順便看看他數十年來琳瑯滿目的收藏。

圖/吳德亮

文/吳德亮

時序已過立秋,但台北一樣每天持續三十八度左右的高溫酷熱,收藏家好友鄭君特別邀約品飲老茶,順便看看他數十年來琳瑯滿目的收藏。

抵達後鄭君先沖泡一款約五年陳期的新竹東方美人茶特等獎,算是序曲吧!接著主人打開櫥櫃,一筒完整竹箬包裝的普洱陳茶赫然出現眼前,透過被歲月撐開的間隙往內細看,白色斑剝的茶票紙上,無論上方的「中國茶葉公司雲南省公司」,或下方的「中茶牌圓茶」字樣,還有正中央由八個「中」字圍繞的「茶」字,全部都為紅色,不就是今日普洱茶的當紅炸子雞「紅印」嗎?我的眼睛頓時為之一亮。

所謂紅印,即中共建政後終結所有私營茶號,普洱茶產製納入計畫經濟,一九五一年十二月正式註冊「中茶牌」商標,一九五三年西雙版納「佛海茶廠」更名為「勐海茶廠」,異幟後所生產的首批普洱圓茶。

頂著「中共建政第一餅」的光環,一九九七年我在台北建國假日花市以單餅(三五七公克)價格三千台幣購得的紅印,今天已飆至每餅三百萬台幣左右,二十年翻漲一千倍,令人咋舌,因此少有人喝得起,在對岸尤其成了少數人炫富或者轉手套利的工具。每當友人問起我早年廉價購得的紅印普洱,我也只能指著肚子苦笑說「都收在這裡了」。

看著我取出紙筆相機為近年難得見到的完整七片紅印筒包作速寫拍照,鄭君再取出一餅拆開的紅印圓茶,毫不猶豫剝下約莫十一公克的大分量,肉眼即可見其「茶菁肥碩、條索飽滿」的特色,再以大朱泥壺沖泡,讓我痛快地大口暢飲。

《台灣通史》作者連橫先生,早在清末編修的《雅堂文集.茗談》中,提到「台人品茶,茗必武夷,壺必孟臣,杯必若深,三者品茗之要,非此不足自豪,且不足待客。」其中「孟臣」指的並非真由明代宜興紫砂名匠惠孟臣所作陶壺,而是後世陶人借名,作為壺胎壁薄、工藝細膩的宜興小壺統稱;而「若深」也稱「若琛」,相傳為清代景德鎮燒瓷名匠若深所作,今天也成了工夫茶「烹茶四寶」之一白瓷小杯的代名詞。

分量飽滿的紅印以滾水沖入之後,只見金晃晃的油光層層,在杯緣不斷推湧湯暈。待栗紅透亮的茶湯入口,但覺茶氣強勁、厚重感十足;抖擻的熟韻更讓人倍感珍惜,繪寫出瞬間爆發的靈感,彷彿仍有餘香在口齒間迴盪:

彷彿五指山下

驚天一躍的

齊天大聖

撥開層層竹箬

鬆綁斑剝的

悠悠歲月

孟臣先發

若琛隨至

為栗紅透亮的

天價茶湯

浮一大白