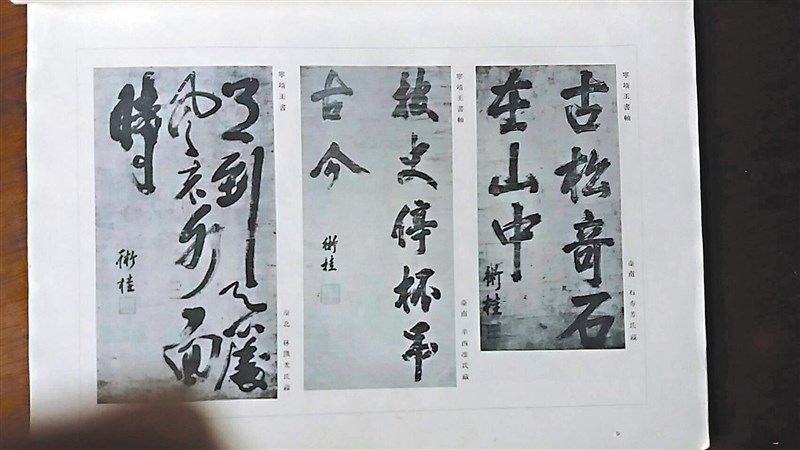

台灣總督府出版的《三百年臺灣史料集成》,將寧靖王朱術桂的三幅書法作品列於分類之首。(蔡長鐘提供)

台灣總督府出版的《三百年臺灣史料集成》,將寧靖王朱術桂的三幅書法作品列於分類之首。(蔡長鐘提供)

文/吳秀麗

蔡長鐘的收藏,大致是以明鄭以及清朝治台時期至日本歸還台灣之前,流寓台灣的官宦、文人等的書畫,以及日據時期前後的台灣西畫作品。

由於那個時期府城人文薈萃,生長或宦遊台南的名人所遺留的書畫墨跡不少,加上日本等外來文化衝擊,藝術作品都顯現出台灣獨特的氣質,讓祖籍台南的蔡長鐘,把這些作品列為收藏主題。

二○一四年在台南生活美學館舉行的「東寧遺墨─台南府城先賢書畫收藏展」,及二○一六年蔡長鐘為母校西港國小百年紀念舉辦的「迎曦頌舊─東寧先賢書畫收藏展」,都引起藝文界注目。「東寧」二字意指明鄭時期的府城。東寧遺墨展出期間,當時台北教育大學藝研所教授、現任藝術學院院長的郭博洲及北部藝術界人士組團到台南市拜訪畫家陳輝東的畫室時,順道參觀此展,對展出的作品十分驚艷,認為這段期間的美術作品少人收藏,遑論展覽。

蔡長鐘說,為增長這方面的知識,他長期購買許多相關藝術書籍,協助辨識文物真假,盡可能納入基金會收藏。這些官宦世家或皇族後代中,明代王室末代後裔寧靖王朱術桂的書法剛勁雄渾,是他最愛之一。

日治時期台灣總督府出版的《三百年台灣史料集成》,就將朱術桂的三幅書法作品列於分類之首,現其中兩幅已在蔡長鐘手上。他正計畫在兩岸分別為這位在台灣住了十八年的明室末代皇裔,舉辦「寧靖王四百年冥誕紀念研討會」。「朱術桂最後選擇自盡殉明,他的五個妃子也先他殉節,這個悲涼的結局,具有中華民族精神教育價值的意義」,所以當蔡長鐘巧遇收藏的因緣,「為教育後代認識台灣歷史,認知兩岸的關係」,自然不惜代價購藏。