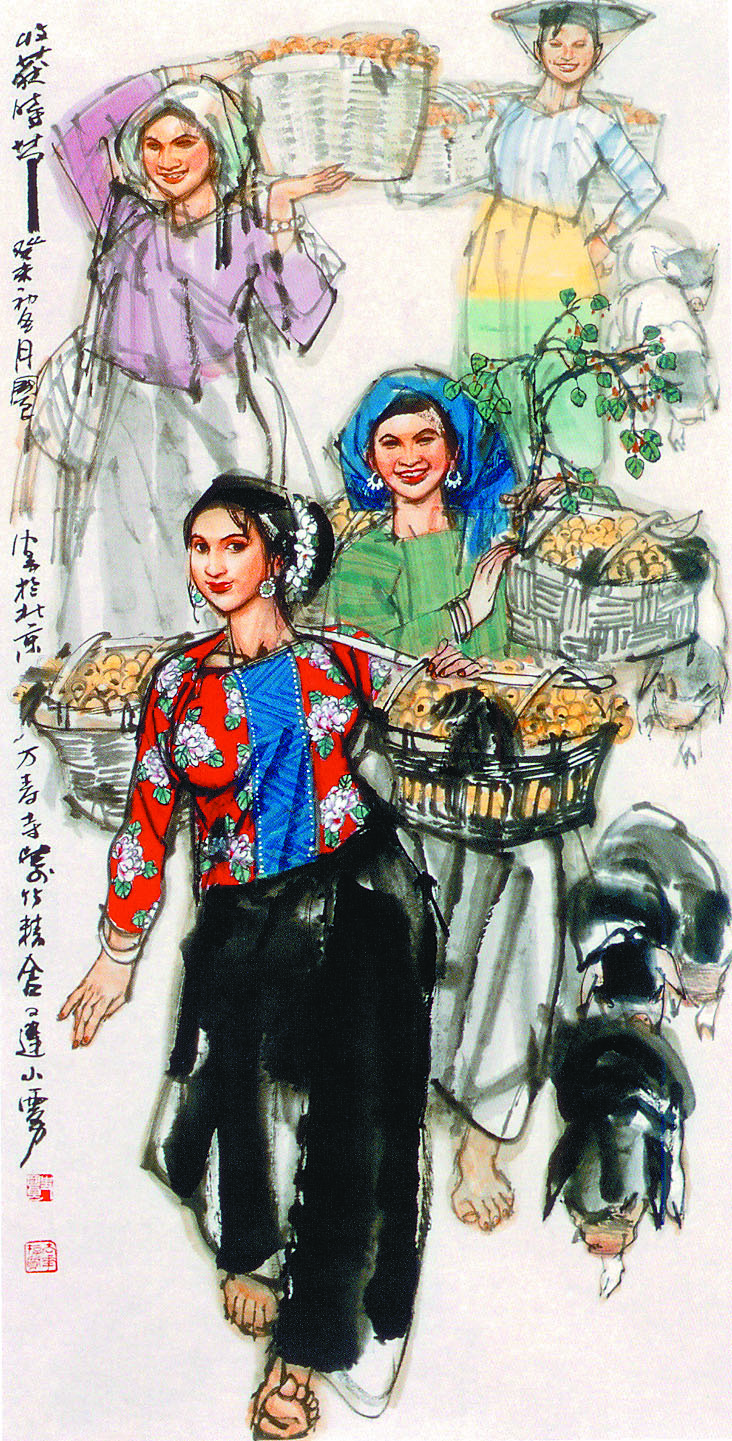

史國良繪。圖/佛光緣美術館提供

史國良繪。圖/佛光緣美術館提供

積善餘慶好因福果

積惡餘殃多行不義

醍醐灌頂有所体悟

錦上添花榮寵無比

錯七錯八彌增顛倒

隨方就圓順應自如

隨波逐流不能自主

隨高就低謙和尊重

窮敗之因

文/星雲大師

世間上為什麼有的人能成功,有的人卻失敗;為什麼有的人富有,有的人卻貧無立錐。這些「窮敗之因」,除了因緣造作之外,還有來自於個人的分別取捨。一般人總喜歡揀擇什麼是自己喜歡的,什麼是不喜歡的;喜歡的就趨之若鶩,不喜歡的就棄若敝屣。一個人如果只肯做自己喜歡的事,完全不顧道德、法律、人情、輿論的話,這就是「窮敗之因」。以下有四點看法:

第一、富而不肯喜捨則窮:布施看起來是給人,實際上收穫最大的是自己。道家所謂:「收藏蓄積而不加富,布施粟受而不益貧」,一個「拔一毛而有利天下吾不為也」的富有之人,就像將自己反鎖於糧倉一樣,雖坐擁如山如海的糧餉,但總有吃盡耗絕的一天;一個懂得布施者,就如播種下土一般,看起來總是不斷的付出,但其結果卻是豐收採實,所以富而不肯喜捨則窮。

第二、貴而不肯積德則敗:身居高位、享受厚祿的人,卻不知積福德,不願與人結緣,則有衰敗之患。如《史記》說:「在德不在險,若君不修德,舟中之人,盡為敵國也!」就是說明一個居高位的人,如果不修德政,即使與你同舟共渡者,都可能成為你的敵人。常言道:「得意勿忘失意時」,一個人在得志的時候,要能廣修福德,積善結緣,否則失了民心,雖處高位也有「水覆舟船」之虞呀!

第三、少而不肯事長則衰:年輕人不肯敬侍長輩,後學不肯尊敬前賢,都是因為貢高、我慢而形成自大的態度。所謂「滿瓶不動半瓶搖」,一顆不成熟的果實,總在風雨來時提早夭折。古人所謂「滿招損,謙受易」,就是告訴我們多一分的謙遜,則能多一分的受益。沒有前人的拓荒開墾,後人怎麼會有樹蔭乘涼?人要懂得追本溯源,長者是經驗的累積、是智慧的結晶,能親近長者,才能從中獲取成長與人生的精華。

第四、愚而不肯親賢則劣:自己愚笨,又不肯親近賢人,自會更加卑劣;經常與不善的朋友在一起,則更增長惡習,此即所謂「近朱者赤,近墨者黑」。《說苑》裡記載一則故事:「孔子問宓子賤:『你是如何將單父治理得如此之好?』宓子賤回答:『我親近五位賢者,他們教了我許多東西。』孔子說:『這是建大功業的關鍵呀!』」孟子也曾說過:「仁者愛人沒有偏心,但只親近賢者。」親近有智之賢人,接受他們的引導,才能增長智慧,進而去惡向善。

人的一生不可能十全十美,有智無福、有福無智,或是威德不夠而受人輕賤,都是人生的缺陷。人的貧富貴賤、智愚興衰,雖與前世業緣有關,但今生的努力也能加以改善。反之,即使福報、智慧俱足,但不懂得結緣、積德,也會由富變窮,由尊貴而卑微。

懂得了「窮敗之因」的由來,吾人不得不慎思謹行:

第一、富而不肯喜捨則窮。

第二、貴而不肯積德則敗。

第三、少而不肯事長則衰。

第四、愚而不肯親賢則劣。

──摘自《星雲法語》第四冊 p.145

【成語典故】

●積善餘慶

若行善積德,將福佑後代。勸人多行善事,必能恩澤子孫。

劉宋‧法明法師〈答李交州淼難佛不見形書〉:「積善餘慶,積惡餘殃。雖新新生滅,交臂代謝,善惡之業,不得不受。」(《弘明集》卷十一)

●積惡餘殃

若多行不善,將遭受惡報。勸人不可行惡,以免禍延子孫。

唐‧復禮法師《十門辯惑論》卷中:「積善餘慶,為善所以致樂。積惡餘殃,作惡所以階苦。」

●醍醐灌頂

以牛奶中精煉出來的乳酪,澆在頭上,引喻法味之真醇,得以啟發智慧,令人醒悟。或比喻使人感到清涼舒適。又作「醍醐灌心」。

東晉‧佛陀跋陀羅譯《觀佛三昧海經》卷四:「如是光明,遍照十方諸羅漢頂。照頂之時,如人執瓶灌藥入頂,其狀色貌,猶如醍醐。從頂入已,貫徹表裡,爾時行者,身心安隱。」

●錦上添花

1.在彩色花紋絲織上,再繡花朵,比喻美上加美、喜上加喜。

2.指增長智慧。「錦」喻報身,「花」喻智慧。又作「錦上鋪花」。

宋‧五祖法演禪師:「古人道:『拈起也天回地轉,放下也草偃風行。』四面即不然。拈起也七穿八穴,放下也錦上鋪花。」(《法演禪師語錄》卷上)

●錯七錯八

指執妄迷真。

宋‧佛照德光禪師:「聞聲悟道,落二落三。見色明心,錯七錯八。生機一路,猶在半途。」(五燈會元》卷二十)

●隨方就圓

1.比喻待人隨和而不固執,處事順應形勢而不僵化。

2.意指心境融合,自在無礙。

宋‧楊岐方會禪師:「楊岐一言,隨方就圓。若也擬議,十萬八千。」 (《楊岐方會和尚語錄》)

以上【成語典故】部份轉引自「佛典妙供」網站http://www.sutrapearls.org/

謹在此感謝觀世心居士惠予提供參照