佛光祖庭宜興大覺寺。圖/普存

佛光祖庭宜興大覺寺。圖/普存

生來死去輪迴不斷

生關死劫必經管道

白玉無瑕沒有缺點

白衣拜相出人頭地

白衣蒼狗世事無常

白毫之賜珍寶相贈

白雲萬里心外求法

皮紙骨筆捨身求道

生死的意義

文/星雲大師

人自出生後,就有生命,就會面對生死。其實,人也不是父母生養我們才有生命,在沒有出生以前,本來就有生命,只因隔陰之迷而忘記了,因此禪師一生參究「什麼是父母未生前的本來面目」,來找尋生死的答案。此外,也不是老病以後就死了,就算死了,也死不了,因為死的只是軀體,生命還是會流傳下去,如同薪火相傳,生命之火不曾熄滅。不過,生死的現象有很多種意義,說明如下:

第一、身體上的生死:我們這個身體,從出生到老、病、死,都在不斷的生死。生物學家說,人身上的細胞,在一周之內,都會全部更換,表示這身體所有的細胞都死了。舊的細胞死了,新的細胞再生,因此,這個身體是不斷的生生死死,死死生生。

第二、苦難上的生死:人一出生,就是一種責任,在世間上,無論你擁有高官厚爵,或享有榮華富貴,從佛法來看,都是一種責任、一種苦難。所謂「愛不重,不生娑婆;念不切,不生淨土」,眾生由於業力,來到人間承受苦難的業報,再怎麼健康,會有衰老的時候;再怎樣富有,會有失去的一天;物質上再豐厚得意,內心不滿足,也不會感到幸福。因此,如何彌補人間的苦難,在面對苦難的生死,而覺得不苦不難,能安然處之,生活泰然,就能超越苦難的生死。

第三、思想上的生死:人生中,我們經常有不明白的時候,如果能夠把一個無明想通,把一個煩惱解決,把一個想法貫通,「我明白了」、「我想通了」、「我懂了」,這就是一種思想上的生死。因此,我們在思想上,也是不斷的生生死死。甚至古人說:「苟日新、日日新、又日新」,梁啟超先生的名言:「今日之我,不惜與昨日之我宣戰」,美國教育家杜威的「重新估定一切價值」等等,這些都是思想上生死的超越。

第四、悟道上的生死:覺悟是生命疑惑獲得解答,生死煩惱獲得解脫。在悟道裡,也有不同的層次。比方你對某一件事,不能只是「我知道了」,你還要對彼此的因緣關係都能了解。乃至你只是「知道」,也還不夠,對世間的關係,都懂了,都通徹了,才是究竟。就像禪門悟道,它是活水長流,每天有很多的小悟,集很多小悟、中悟,忽然有個恍然大悟,對於「生從何來,死將何去」都了然於心,再也無懼生死。這就是悟道層次上的生死。

以上這四種生死,可以讓我們明白生死的意義。

第一、身體上的生死。

第二、苦難上的生死。

第三、思想上的生死。

第四、悟道上的生死。

──摘自《星雲法語》

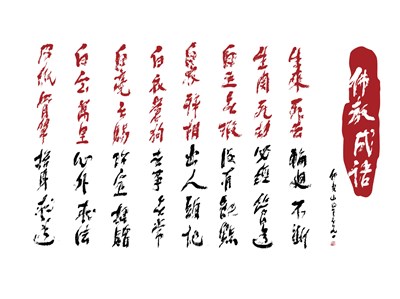

【成語典故】

生來死去

死接著生,生接著死,生死相續、輪迴不停。

原文:《敦煌變文集·破魔變文》:「君不見生來死去,似蟻修還,為衣為食,如蠶作繭。」

白衣拜相

本指一介平民忽然被封官職,禪林用以比喻豁然頓悟,轉凡入聖。

原文:《虛雲和尚語錄》卷一:「大丈夫漢,等是為人,何不教他脫籠頭、卸角馱,如白衣拜相一般?」

白衣蒼狗

比喻世事變幻無常。後演變為「白雲蒼狗」。

原文:唐‧杜甫〈可嘆〉:「天上浮雲如白衣,斯須改變如蒼狗。」

清‧姚鼐〈慧居寺〉詩:「白雲蒼狗塵寰感,也到空林釋子家。」

白毫之賜

眉間白色毫毛,放有光明,稱白毫相。指供養僧徒之物。

原文:《佛藏經·了戒品》:「如來滅後,白毫相中百千億分,其中一分供養舍利及諸弟子,……設使一切世間人皆共出家,隨順法行,於白毫相百千億分,不盡其一。」

白雲萬里

指心外求法,離道甚遠。另作「萬里白雲」。意指豁開正眼,與道相契。

原文:宋‧華嚴普孜禪師:「賓中問主,互換機鋒。主中問賓,同生同死。主中辯主,飲氣吞聲。賓中覓賓,白雲萬里。故句中無意,意在句中。」(《五燈會元》卷十二)

清‧聖因大恒中禪師:「春雨湖山青不斷,曉風湖水碧無波。若作境會,白雲萬里。不作境會,萬里白雲。」(《正源略集》卷十二)

皮紙骨筆

為寫經剝皮為紙,折骨為筆,形容求法之心意至誠。

原文:《梵網經》:「剝皮為紙,剌血為墨,以髓為水,折骨為筆,書寫佛戒。」

以上【成語典故】部份轉引自「佛典妙供」網站http://www.sutrapearls.org/

謹在此感謝觀世心居士惠予提供參照