今年二月初應邀來台參加台北國際書展的大陸知名作家畢飛宇,二月底在大陸出版他的新書《小說課》,不同的是,這本書並非他的小說創作,而是收錄了他在南京大學等校課堂上與學生談小說創作的講稿,他談論的小說皆為古今中外經典名著。

圖/台北書展基金會

今年二月初應邀來台參加台北國際書展的大陸知名作家畢飛宇,二月底在大陸出版他的新書《小說課》,不同的是,這本書並非他的小說創作,而是收錄了他在南京大學等校課堂上與學生談小說創作的講稿,他談論的小說皆為古今中外經典名著。

圖/台北書展基金會

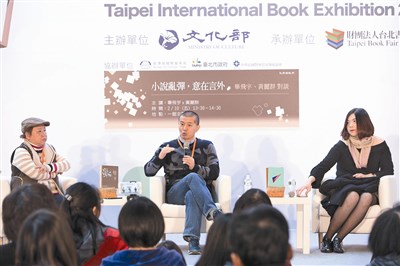

畢飛宇(中)二月應邀來台參加台北國際書展,與台灣小說家黃麗群(右)對談。圖/台北書展基金會

畢飛宇(中)二月應邀來台參加台北國際書展,與台灣小說家黃麗群(右)對談。圖/台北書展基金會

整理報導/杜晴惠

今年2月初應邀來台參加台北國際書展的大陸知名作家畢飛宇,2月底在大陸出版他的新書《小說課》,他在新書發表會上談古典文學,認為古典詩詞有益於青少年,但許多人將傳統文化等同於「國學」,他認為並不合適,「國學非盡好,必須認識並承認裡面有一些不適應社會發展的東西,不能把這些也看作寶貝,該拋棄的,就應當果斷拋棄。」

今年二月初應邀來台參加台北國際書展的大陸知名作家畢飛宇,二月底在大陸出版他的新書《小說課》,不同的是,這本書並非他的小說創作,而是收錄了他在南京大學等校課堂上與學生談小說創作的講稿,他談論的小說皆為古今中外經典名著。由於這些講稿中的部分內容早已在網路上廣為流傳,閱讀量甚至超過千萬次,影響力驚人,因此這本書的出版格外引人關注,他已然成為大陸年輕人的文學導師。

從事小說創作超過三十年,畢飛宇在《小說課》中分享了自己的閱讀經驗,分析每一部小說的魅力所在。畢飛宇認為:「閱讀小說和研究小說從來就不是為了印證作者,相反,好作品的價值在激勵想像,激勵認知。」

他在新書發表會上也談古典文學。他認為,古典文學對於青少年都是有益的,尤其是古典詩詞,因為這是優秀的傳統文化。但許多人將傳統文化等同於「國學」,他認為並不合適,「國學包含的內容實在太多了,提及這個概念,我個人認為應該特別謹慎。」畢飛宇以新聞報導某些小學遵古禮舉行開學典禮為例,在古禮中要孩子跪拜,他說︰「我對此完全不能接受,國學非盡好,必須認識並承認裡面有一些不適應社會發展的東西,不能把這些也看作寶貝,該拋棄的,就應當果斷拋棄。」

對於許多人讀不了「經典作品」,畢飛宇認為,這是正常的,「經典需要付出耐心,在開始階段難以進入實在太正常了。」他說︰「每一個時代,每一個地域,都有不同的語言特徵和風格,不能指望那些穿越千百年,甚至漂洋過海的作品能有符合現代的語言風格。這就需要我們靜下心去找語感,去適應,我相信只要耐心度過這個階段,經典的迷人之處自然會流露魅力。」

人物刻畫靈活又生動

日前他受邀到北京清華大學演講談晚唐詩人李商隱,他的切入點也與眾不同,他說︰「有幾樣東西相對於詩歌來說不可或缺,古今中外都是這樣,那就是太陽、月亮、星星、風雨、雷電、雪霧、草木和花朵,簡單一點說,就是日月星辰和風花雪月。這是必然的,詩歌是離大自然最近的一種文學式樣,詩歌構成了我們的第二自然,哪裡能少得了大自然的元素?」

事實上,熟悉他的讀者都知道,他的創作養分來自鄉村,因為他在鄉村時的朋友都是老人,他經常坐在樹底下和老人聊天,就連爸爸原本不姓「畢」,而是姓「陸」,都是老人家告訴他的,兒時的他沒有玩具,「我們這代人的玩偶,就是大地、河流、樹木,」他說。二月初他在台灣出版新書《充滿瓷器的時代》,書中也說畢飛宇「描寫一群土得掉渣的村民的內心激動與表情,或嫉妒,或憤怒虯張,或顢頇,或喜不自勝,或躡足好奇等,描述得靈活生動,彷若長卷百家圖」。

日前他接受台灣媒體專訪時說,他的生活沒太多熱情,最多就吃飯、旅遊。吃飯對他來說,就僅是「吃飽」就可以,「我不認為我的靈魂是個農民,但我的胃一定是個農民,一定要有飽的感覺。」

讀者永遠比作家聰明

畢飛宇其實是國際書展的座上客,經常與其他作家同台暢談創作,也來過台灣好幾回,記者問他再度造訪台灣感想,他讚賞台灣讀者的文學素養好,不僅看過他的小說,對他的小說的理解也較深。他說在南韓時曾被當明星一樣訪問,讓他覺得不舒服,因為即使有名,但他自認只是一個「提供精神層面的人」。

今年他在台北國際書展與台灣作家黃麗群同台,擅長寫短篇小說的畢飛宇說,短篇小說因為篇幅的限制,其實比長篇小說還難寫,他以詩句「空山不見人,但聞人語響」概括短篇小說難度,表示讀者看小說有時「見不到人」,作者卻要把這人心理狀態呈現出來,寫作功力全在此。他說︰「好的短篇小說,就是作家通過自己的辦法,讓讀者內心自己去將小說寫完。」

反過來說,「普通讀者眼睛一下就滑過這行字,但好讀者就會覺得寫得真好。」作家寫的是「言」、營造的是「意」,語言擁有言外之意,無論空間多侷促,都能啟發讀者內心想像,「讀者相信作者是好作家,作家則認為讀者永遠比較聰明」。