閱讀作家

幾米 畫盡不想再受傷的人們

圖/幾米繪、大塊文化提供

閱讀作家

幾米 畫盡不想再受傷的人們

圖/幾米繪、大塊文化提供

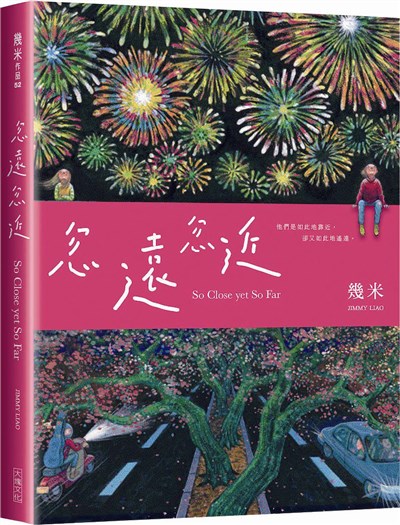

《忽遠忽近》

圖/幾米繪、大塊文化提供

《忽遠忽近》

圖/幾米繪、大塊文化提供

文/郭士榛

兩個高中生即將分離,各自到不同地方求學,有可能這一別從此不再相見,其中一人說:「有天我們再相見,會不會認不得彼此啊!」另一位則說:「不可能認不出,除非世界末日。」多年後某個冬天,他們異地相見,可惜因天冷各包著圍巾、戴著帽子,再加上忙著滑手機,雖近在眼前卻錯過了。直到發生大爆炸,在宛如世界末日的情境中,由災區逃出的兩人才相遇相認。

這可不是電影情節,而是知名繪本家幾米新書《忽遠忽近》的故事。這是幾米繼《向左走.向右走》出版十五年後,再次創造了一對更令人牽掛的戀人,他們的故事無疑是當代人們情感的縮影。比起《向左走.向右走》淡淡水彩畫的神祕、飄逸,《忽遠忽近》則是幾米改用壓克力顏彩的創作,圖畫顏色呈現飽和又穩重。

接續十五年前故事

二○○三年開始和幾米合作的大塊文化副總編輯林盈志表示,幾米在創作《向左走.向右走》之前的作品,都是腦海中先有畫面才開始作畫,這時並沒有故事存在,直到畫作累積約十張左右,幾米認為故事就藏在這十張畫中,於是停止畫畫,開始安排、調動畫面,「這是埋藏在創作者潛意識中的情節、畫面結構,完全是先有畫面再爬梳出故事。」林盈志說,《忽遠忽近》完全相反,腦中先有故事概念和情節後,他才作畫。

由於《向左走.向右走》出版法文版,書名和中文版不同,再翻譯回中文就是「忽遠忽近」,幾米覺得這書名太美了,讓他興起畫另一個故事的想法,「一男一女兩人從小就是認識的好朋友,兩人卻一直無法在一起,或是必須很努力才可在一起……」這個念頭使幾米開始思考該如何完成繪本,以幾米創作的方式來說,這本繪本非常特殊。

《忽遠忽近》畫出了當下這個時代,在變動中渴求平穩、充滿選擇卻又難以確定、千瘡百孔但不想再受傷的人們的共同縮影。林盈志表示,繪本創作過程很痛苦,雖然故事架構是十五年前的想法,但他直到三、五年前才開始畫草圖、修草圖,近兩年更不斷修改故事結構。

創作靈感來自創作

「很多人問幾米的靈感從哪裡來?幾米認為,靈感就來自創作。」林盈志說,他在創作中突然感覺有意思再畫出另一張圖來呼應,靈感就是藉著不斷畫畫而來,幾米相信故事存在畫面中,端視如何推敲出故事來。「幾米的每張圖都非靜態,都可感覺出有故事性,畫多了情節線就出來。」這就是幾米的創作方式。

過去幾米曾在演講時說,表象上看他的繪本主題是畫愛情故事,其實談的是「人生中的不確定性」,人們要達成自己的夢想真的很辛苦,「夢想是美好的,但達不成夢想是另一種美麗,因為有努力的過程存在。」《忽遠忽近》就是一種自我想像美夢的追尋,也是愛情故事傳達人生追求理想的失落,其中有滿足,也是幾米自我省視的過程。

近年來,幾米身體狀況轉好,但作品中某種深層感受,仍有重大疾病的陰影,作品基調不會是純粹快樂,還是帶著淡淡哀傷,也可說是幾米看透人情世故,受到年齡增長及人生經歷的影響。早期他創作時是單純的,不用畫草圖直接水到渠成,現在需要畫草圖,並不斷修正,對作品的要求及掌控力求更精確。細看他的作品,運用了西洋繪畫透視法,每張畫場景表現詳盡,不論背景、場景都有複雜的呈現,對顏料掌握度比以前高很多,有愈畫愈喜歡強烈色彩的表現。

作為幾米近身編輯的林盈志,早年從他為幾米行銷、宣傳開始,早已建立很好友誼,「幾米是屬天才型的作家,因此做為他的編輯不需要太花精神,只要做好陪伴的角色,及等他作畫時產生猶疑、不定時可以和他討論諮詢的對象,因為合作久了,也了解他,討論起來會更容易進入狀況。」林盈志表示,若幾米遇瓶頸,會停止這本書的工作,開始另本書的畫畫,過段時間再回頭畫時,會有另種更好的想法。

幾米的創作有一個重要元素是:生命中那些微小而確實的遺憾。相處日久,讓林盈志印象深刻的是幾米的「同理心」,有年他陪幾米去美國舊金山演講,許多人拿著書來簽名,其中有留學生是帶著幾米的書漂洋過海來求學,當簽到這類書時,幾米會流淚,內心感受到到千里外求學的孩子在孤獨中看幾米的書而感動。