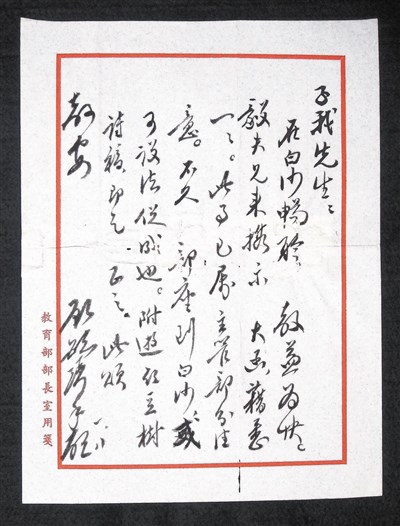

顧毓琇信札。

圖/黃議震

顧毓琇信札。

圖/黃議震

文/黃議震

二○○一年江蘇無錫的錢鍾書故居「錢繩武堂」,在一連串拆遷的險難中獲保存,二月開始古蹟修繕工程,並請鄉賢顧毓琇為「錢鍾書紀念館」題寫館名。二○○二年修復開放,十月二十二日江蘇省政府公布「錢鍾書故居」為文物保護單位,而為故居題匾的中央研究院院士顧毓琇,卻在一個多月前的九月九日以高齡一○一歲辭世。(註❶)

顧毓琇生於清光緒二十八年(一九○二年)無錫虹橋灣燕譽堂,現今崇安區學前街三號。錢、顧兩家宅邸僅距幾步之遙,從學前街轉進睦親坊巷即可接新街巷達「錢繩武堂」。再加以顧毓琇十二歲時考入竢實學堂,於學堂中與長兄顧毓琦同受業於錢鍾書之父錢基博,在國學大家錢基博的誨人不倦之下,厚植顧毓琇的文字根基。

民國四年九月,十四歲的顧毓琇插班考入清華學校中等科二年級,後因英文程度欠佳,「自請退入中等科一年級」(註❷),民國八年顧毓琇中等科畢業後升入高等科一年級,而這一年的五四運動及高舉「民主、科學」的新文化運動,開拓了顧毓琇思索科學與文學的強國之路。

民國九年十二月十一日,顧毓琇與同級的梁實秋、張忠紱、翟桓、吳文藻、齊學啟、李迪俊七人共組「小說研究社」(註❸),不久,同校的聞一多建議將「小說研究社」改為文學研究團體,隔年十一月二十日定名為「清華文學社」。

民國十年一月四日,由周作人、許地山、鄭振鐸、朱希祖、瞿世英、沈雁冰(即茅盾)、蔣百里等十二人發起之「我國最早新文學團體『文學研究會』在北京中央公園來今雨軒正式成立」(註❹),旋由鄭振鐸、沈雁冰介紹顧毓琇入會,入會號數為第八十七號,自此顧毓琇與民初的新文學發展史更密不可分。

顧毓琇在清華求學後期,開始以白話文翻譯外國短篇小說,民國十年二月十五日《晨報》刊載顧毓琇譯歐勃林著《究竟是什麼──一個祕密》、四月一、二日《時事新報》刊載顧毓琇譯泰戈爾著《勝利》等。此外顧毓琇在翻譯戲劇作品的過程中,深感戲劇文學的感染力,因而開始偏愛戲劇。

民國十一年五月二十五日清華文學社為即將畢業社友舉行歡送大會,顧毓琇寫了短篇〈離別〉發表於《清華周刊·文藝增刊》,聞一多讀後於六月二十二日在致梁實秋信中另附一函託梁實秋轉交顧毓琇。

聞一多信中道:「我親愛的『犯人』:你冤枉了,我不知怎樣就誤罰了你,我懊惱不完!我不知我已冤了多少同你一樣的人……今既離校,復得一知己如足下者,更喜出望外之外矣!唉!十年清華生活無此樂也。我之留級,得非塞翁失馬之比哉?順祝暑安!誤人自誤的罪犯,你的最忠誠的朋友,一多。」(註❺)足見聞一多對顧毓琇的欣賞,從此兩人訂了交。

民國十二年四月二十一日,顧毓琇完成《張約翰》三幕劇的編寫,六月十七日由清華一九二三級同學公演,作為該級畢業生赴美臨別演出,此劇顧毓琇自編自導,梁實秋與吳文藻更為《張約翰》男扮女裝,粉墨登場。

本年八月中,顧毓琇與梁實秋、冰心、許地山等人同船赴美留學,九月顧毓琇入麻省理工學院電機工程系。民國十三年秋,梁實秋轉往哈佛大學就讀,與顧毓琇又同聚波士頓而賃屋同住,朝夕相處,互相切磋,之後顧毓琇在居波士頓期間寫有《國手》、《國殤》、《荊軻》、《項羽》、《琵琶記》、《蘇軾》、《西施》等劇,其中劇中英文歌詞有不少由梁實秋所執筆。

民國十七年,顧毓琇以論文《電機瞬電分析》獲麻省理工博士學位,論文中採用由固定坐標調換至旋轉坐標,為學術上的一大突破,此變數後來被稱為「顧氏變數」,二十七歲的顧毓琇即已攀上科學高峰,日後亦因此研究獲著名的蘭姆獎章。

民國十八年一月,顧毓琇學成返國,之後終其一生繼續在理性的科學與感性的文學上孜孜不怠,兩者博通,魚與熊掌,無需取捨,竟可兼得。

註解:

❶二○○二年九月九日顧毓琇辭世後,大陸國家主席江澤民為業師顧毓琇題寫「顧毓琇紀念館」橫匾。

❷出自萬國雄著《顧毓琇傳》之〈顧毓琇自訂年譜〉,南京大學出版社,二○○一年十二月第一版,第二○九頁。

❸同註❷,第三十二頁。

❹出自《國史館現藏民國人物傳記史料彙編》第二十九輯之「顧毓琇先生傳略」,國史館,民國九十五年,第七○一頁。

❺出自顧毓琇著《期頤集》之〈特載一.珍藏書翰〉,清華大學出版社(北京),二○○一年四月第一版,第一八九、一九二頁。