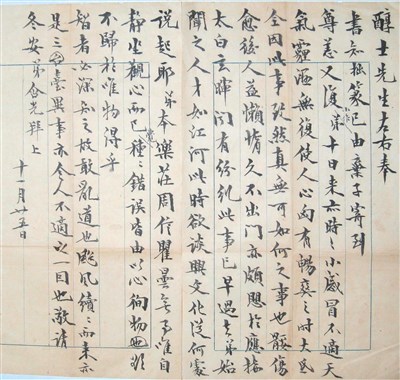

陳含光致彭醇士信札。圖/黃議震

陳含光致彭醇士信札。圖/黃議震

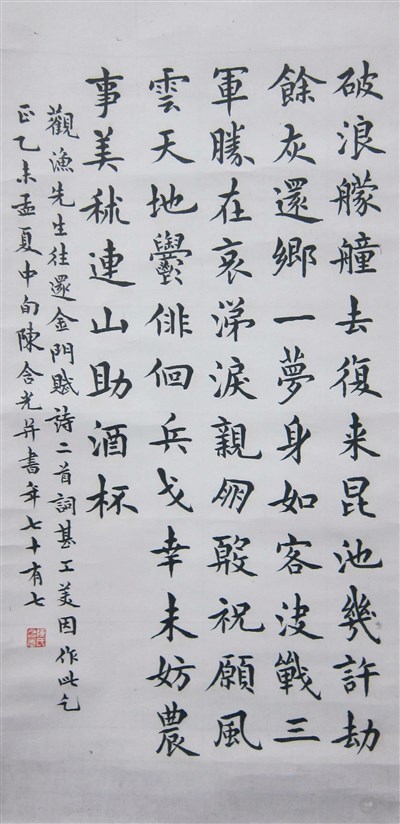

陳含光致王觀漁書作。圖/黃議震

陳含光致王觀漁書作。圖/黃議震

文與圖/黃議震

揚州是個可居可遊之地,底蘊深厚,久為大歷史舞台,其中興替變化,名垂史冊者,有大唐盛世鑒真大和尚東渡往事,有宋蘇東坡的遊宦,有史可法與揚州十日,有曹寅的揚州詩局刊刻《全唐詩》,或康熙、乾隆南巡的揚州駐蹕……

二○○四年春,隨業師移地教學,一行人浩浩蕩蕩,煙花三月下揚州,暢遊「瘦西湖」。從瘦西湖門坊入園後,便是長堤,兩旁桃柳相間,三步一桃,五步一柳,時值春桃綻放,一片桃紅柳綠,正好飽覽揚州二十四景之「長堤春柳」;再走到北端,即是「徐園」。

「徐園」乃是瘦西湖中的園中之園,內有以黃石疊砌荷塘,以曲水與湖相通,園中「聽鸝館」取杜甫「兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天」之意。館軒前置有傳為南朝蕭梁鎮水鐵鑊兩只,並立有篆書〈徐園鐵鑊記〉一碑,有款為「焦汝霖撰陳延韡書」字樣。

陳延韡即是陳含光,生於清光緒五年(一八七九年),為揚州碩儒,生於官宦之家,其曾祖父陳嘉樹為道光壬午(一八二二年)進士二甲第一名、祖父陳彝為同治壬戌(一八六二年)進士亦二甲第一名,而有「父子傳臚」之佳話。

陳彝任官甘肅時,與陝甘總督譚鍾麟及朋僚譚繼洵常相往來,陳含光便與二譚子弟譚延闓、譚嗣同訂交於年少。在陳含光的〈追懷譚茶陵兼述舊遊〉中有「公暇日召韡輩遊集其地,邊省少事,又內殷實,總督出笳吹騶騎甚盛……」記與譚督植情於平常,可見祖父陳彝於「邊省少事」之地,亦不忘為子弟偶然根植人脈。

民國元年,陳含光出任江蘇省第一屆省議員,後又受清史館館長趙爾巽之聘,協纂《清史稿》,因地利而結識袁克文、劉師培、楊度、商衍瀛等諸多名士,其文采更為在京時人所識,聲名遠播。

含光子陳康,民國十四年考入南京中央大學哲學系,師從湯用彤、方東美,後留歐獲柏林大學哲學博士,回國後先後於西南聯合大學、北京大學、中央大學等校執教。

民國三十七年,在柳詒徵的主持下,陳含光的門生與故舊為陳含光七十壽辰,舉行極其盛大的祝壽大會,並由《蘇北日報》發行〈陳含光先生七十華誕特刊〉,足見陳含光在士林之清望。

同年夏,其子陳康受台灣大學哲學系聘,與剛在揚州歡度大壽的老父陳含光離鄉,渡海來台。

來台後的陳含光,居台北城南,與臺靜農、傅斯年、趙友培、李煜瀛、喬大壯、鄭騫、殷海光等同寄寓溫州街,此後詩作多有憶舊、思鄉傷懷之作,其〈答台灣侍醫女子問余思家否二首〉,道盡了有鄉歸不得的苦悶:

問我別家來,離思今多少?

君是海東人,姑言此間好。

故鄉既未返,不作返時思;

恐念當年樂,更增歸日悲。

渡台九年後,民國四十六年三月十六日,病逝於台北。

開弔時,詩壇故舊皆往悼念,出身世冑的舊王孫溥心畬,竟獨以三跪九叩大禮奠祭(注)。于右任、孔德成、曾今可、張昭芹、梁寒操、賈景德等人共同商定,私諡陳含光「元靖先生」,後歸葬於台北六張犁。

陳含光除詩文成就,書法為鑑者所賞,楷、篆書皆有其獨步之處,書畫大家傅狷夫曾請題齋名「心香室」;此外,台灣隨處可見陳含光題字,即中油公司各處加油站的「中國石油」四字,只是知曉陳含光者與當下書法人口一樣,逐漸式微。

注:出自陳含光門生雷佩芝〈悼詩人陳含光〉一文。