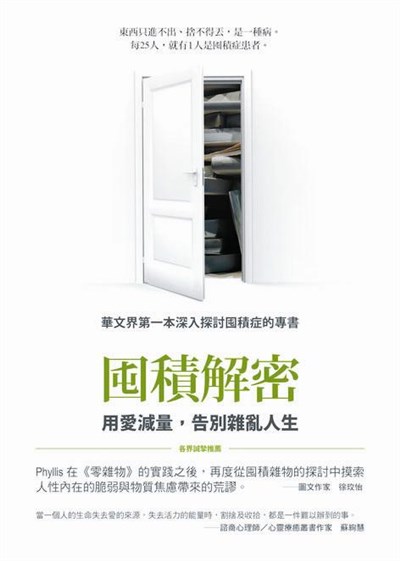

許多家庭物滿為患,空間已失去該有的功能性。 圖╱方智出版社提供

許多家庭物滿為患,空間已失去該有的功能性。 圖╱方智出版社提供

占有情結 為何成為囤積者

占有情結 為何成為囤積者

文╱Phyllis

工業革命以前,歐美市面上流通的物件以手工製品為主,店內能提供的選項不多,商品也甚少展示出來。如果要類比的話,當時的商店有點像電影《冰雪奇緣》裡的「Wandering Oaken's Trading Post」。想買冬靴嗎?很抱歉,貨架上只有一種款式,不買拉倒。

工業革命以後,商品的選項和數量激增,城市裡開始出現百貨公司,採買生活必須品之類的例行公事,逐漸變成消費性的逛街購物。而十九世紀末興起的郵購方式,也為小鎮和農村居民增添了不少購物管道。

購物的便利性使人們更有機會獲取和儲存,人與物的關係也變得益發難捨難分。一九七六年,弗洛姆在《生命的展現》一書中曾提到他對占有和消費的看法:

在現代人看起來,「占有」乃是生活中的正當行為,因為為了生活,我們必須要「有」一些東西,更且,為了要享受某些東西,我們必須先占有它們。……消費是「占有」的形式之一,也或許是今日富裕的工業社會中最重要的方式。消費具有混淆的性質:它鬆釋了焦慮,因為既屬我有,就不能被拿去;但它又要人消費得更多,因為原先的消費會失去其令人滿足的性質。現代的消費者可以用下面的公式來認定他們自己:我是=所占有和消費的東西。

弗洛姆認為,占有包括「為生存所需的占有」,也就是為了生存而必須持有、照顧和運用的物品,例如身體、食物、住所、衣服,和生產必須品所使用的工具;以及「因性格而起的占有」,亦即受人類社會發展影響,而去追求並保有與生存無關的非必須品。當多數人必須倚賴所有物及其衍生意義來定義自己時,這種以財產為中心的生存情態,便可能使人渴望獲取更多東西、掌握更多所有權,以藉此平息自身的焦慮和不安全感。

如果擁有大量物品能消除焦慮和不安,那麼囤積者肯定是世間最平安喜樂的一群人。但事實上,囤積者當中有百分之七十六的人伴隨焦慮症狀,有百分之五十以上的人被診斷出患有重度憂鬱症,顯見過多的物品不僅無法帶來快樂和滿足,反而導致了高比例的壓力和抑鬱。與其說他們擁有物品,倒不如說他們被物品所擁有,甚至受物品所奴役。

(摘自《囤積解密:用愛減量,告別雜亂人生》,方智出版)

作者簡介

Phyllis

六年級,在唱片圈和網路業待過十二年,其後成為自由工作者,逐漸熱中於身心靈書籍筆譯和室內設計。二○○六年時母親因胃癌辭世,從此陷入處理大量遺物與不斷搬家的夢魘中,直到二○一一年才脫離雜物的羈絆,重獲新生。二○一二年以自身經驗寫成的《零雜物》一書,獲得了廣大迴響。未來希望透過書寫,繼續傳遞讓生活更輕盈、讓心更自由的訊息。另譯有《少,但是更好》、《靛藍成人的地球手冊》、《和尚賣了法拉利2》等書。