「娑婆訶」,與五十二現、五十四現的咒語相同,是「成就」、「吉祥」、「圓寂」、「息災」、「增益」、「無住」、「圓滿成就」等意思,也是真言的結束語。而此處「娑婆訶」應該是前述「悉陀喻藝」、「室皤囉夜」的結束語,所以「悉陀喻藝室皤囉夜娑婆訶」有「禮敬成就無為自在者」的意思。

「娑婆訶」,與五十二現、五十四現的咒語相同,是「成就」、「吉祥」、「圓寂」、「息災」、「增益」、「無住」、「圓滿成就」等意思,也是真言的結束語。而此處「娑婆訶」應該是前述「悉陀喻藝」、「室皤囉夜」的結束語,所以「悉陀喻藝室皤囉夜娑婆訶」有「禮敬成就無為自在者」的意思。

文/林孟蓉

「娑婆訶」,與五十二現、五十四現的咒語相同,是「成就」、「吉祥」、「圓寂」、「息災」、「增益」、「無住」、「圓滿成就」等意思,也是真言的結束語。而此處「娑婆訶」應該是前述「悉陀喻藝」、「室皤囉夜」的結束語,所以「悉陀喻藝室皤囉夜娑婆訶」有「禮敬成就無為自在者」的意思。

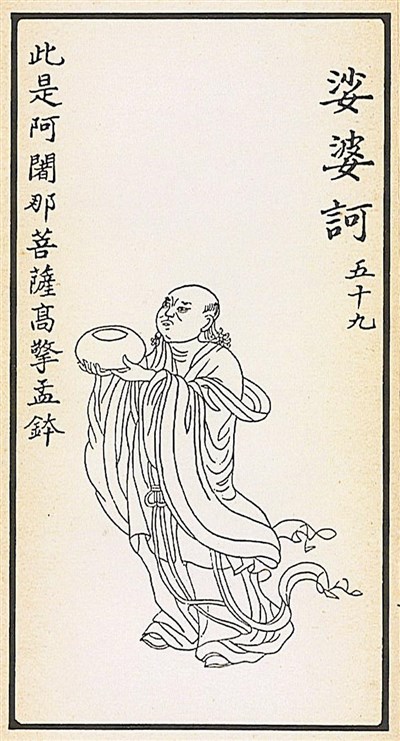

而此處題記「此是阿闍那菩薩高擎盂鉢」中的「阿闍那菩薩」,尚未出現在相關經點中。不過「阿闍那菩薩」的「阿闍那」在經疏中有二種說法:一是指「馥力叉」樹的別名,另一種說法是指吉藏在《彌勒經遊意》所說的「阿闍那」,是南閻浮提的歲樹,樹高四十千里。

所以題記中的「阿闍那菩薩」和此處版畫所呈現的羅漢形貌以及擎鉢之姿,筆者認為或有可能是「阿羅漢菩薩」的筆誤。

「阿羅漢」是指斷盡一切煩惱而得盡智,受世人供養的尊者,所以「阿羅漢」有如來十號之一「應」或「應供」的解釋。

所謂「應」,是指斷一切惡法,應證寂滅涅槃,應化一切眾生;而「應供」則是指斷盡諸過,應受供物,也是「應」的解釋之一。

除此,「阿羅漢」在論疏中也有更進一步的解釋,亦如《大毗婆沙論》言:「答應受世間勝供養,故名阿羅漢,謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者;復次,阿羅者謂一切煩惱,漢名能害,用利慧刀害煩惱賊令無餘,故名阿羅漢;復次,羅漢名生,阿是無義,以無生故名阿羅漢,彼於諸界、諸趣、諸生、生死法中不復生故;復次,漢名一切惡不善法,言阿羅者是遠離義,遠離諸惡不善法,故名阿羅漢。」

禪典裡有一首偈語很美,禪師說「輕輕撥轉一條絃,聲振三千與大千;賴得飲光知密意,肯將羅袖惹春煙。」原來禪師的偈語和佛典裡的一則故事有關:一日,乾闥婆王奏樂供養世尊,就在這時候,山河大地亦皆作琴聲,此時佛子迦葉卻翩然起舞。乾闥婆王繼之撫琴三遍,迦葉同樣三度翩然起舞。

乾闥婆王不解,問世尊:迦葉尊者已經不是諸漏已盡的阿羅漢了嗎,為何聽到琴音還翩翩起舞呢?世尊回答乾闥婆王,迦葉諸漏已盡,聞樂起舞就像山河大地草木盡作的琴聲。

我想,迦葉的翩然起舞就像《金剛經》裡須菩提與佛的對答:「如來可以具足諸相見不?如來說諸相具足,即非具足,是名諸相具足。」