文╱林孟蓉

文╱林孟蓉

文╱林孟蓉

咒語「南無阿唎耶」,梵文nama-ᾱryᾱ,漢讀音為「奈摩窩里野」。咒語中「namo」是皈依、皈命、禮敬的意思,「ᾱryᾱ」是「賢聖者」。而古漢譯將「南無」譯為「皈命」,「阿唎」譯為「聖者」,「耶」譯為「敬禮」。因此整句咒語之句譯有「禮敬皈命聖者」或延伸為「禮敬皈命聖觀音自在菩薩」。

另外,對於此處咒語「南無阿唎耶」早在第二現中也出現過,不過第一次出現的時候是屬於「皈敬文」,而這次再出現則是「結尾文」。

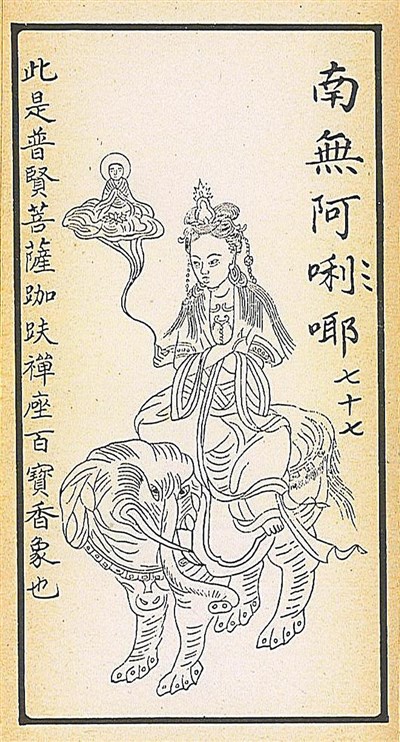

除此之外,二處題記也完全不同,第二現的題記為「此是如意輪菩薩本身到此須存心」,而第七十七現的題記為「此是普賢菩薩跏趺禪座百寶香象也」。

此處題記與咒語並無直接關係,應該是屬於後人所作的詮釋意義,至於為何以普賢菩薩作為詮釋對象,則有待更進一步的資料加以釐清。

不過對於題記中的「普賢菩薩」稍作說明:梵文名為「邲輸跋陀」,又作「三曼多跋陀羅」,漢譯為「普賢」或「遍吉」。

《大日經疏》言:「普賢菩薩者,普是遍一切處,賢是最妙善義。謂菩提心所起願行,及身口意,悉皆平等遍一切處,純一妙善,備具眾德,故以為名。」

另外,普賢菩薩也是「華嚴三聖」之一,為如來的右脅士,乘大白象,是一切行德的本體。《普賢行願品》記載了普賢菩薩十種廣大行願,經言:「何等為十?一者敬禮諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功能。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恒順眾生。十者普皆回向。」

而《大懺悔文略解》言,從初禮拜乃至隨順所有功德皆悉回向……若能於此隨順趣入,則能生長一切功德,則能成熟一切眾生,則能隨順諸佛菩提,則能成滿普賢願海也。

有禪師在公案中曾說普賢菩薩願海如朵朵鋪地的銀花,如何象外明宗,悟旨先機?

菩薩的銀花如果是塵,那便是從石頭邊縫流過的潺潺流水;菩薩的銀花如果是法,那便是暗夜裡冷風飄來的夜香。

花,非花,非非花,禪師擊竹明心、撥火悟道,一切的隨順為的只是成滿一切如母有情,人間凡花隨順諸佛,在普賢願海中如是如是綻放……