圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

魏晉六朝:

魏朝官印,印文規定為四字,將軍印加「章」字。蠻夷印不拘字數;晉制印文規定大略與魏同。其後朝代更替,印制逐漸紛紊,印章也逐漸趨於大型,且印文字隨意增刪,許多不合造字六法。

唐宋:

唐制,天子有傳國璽及八璽,以玉為印材;武后時,認為「璽」字與「死」字諧音,因此改為「寶」字,傳國寶為「承天大寶」。

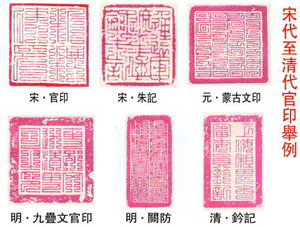

一般官印,以銅為材質,承接六朝之後,更將字屈曲折疊,成九疊,但也有不等疊數的印文。但都名為「九疊文」。

另外有稱為「朱記」印者,都是私造的官印,因此用長方形並且字不用篆體,與朝廷所頒官印區隔。

宋朝官印,大都承繼唐制,天子用印稱「寶」。一般官印用銅印,印文沿用九疊篆,而且變本加厲,有達十二疊者。

宋也有「朱記」,但較唐時寬扁,長一寸七、寬一寸六。

金元:

遼金時,皇帝用金印,稱「寶」。皇帝以下重要官員用銀印,印文不超過六字。朱記不再是長條型,而為方印。其餘諸官,印制亦多有定規。

元代,凡宣命一品二品用玉印、三至五品用金印。宗室駙馬稱諸王,沒有官階,而以印章材質印鈕型製作為高低之分。

至於臣下印,一品金印,二品三品銀印,其餘皆銅印。印文皆用蒙古字。

明清:

明代皇帝玉璽用玉筋,內閣印用銀印玉筋文。其餘官等,印制皆由嚴格規定。除官印外另有長方形官署印稱為「關防」,清代有稱條記、圖記、鈐記。

清代,皇帝用玉璽稱「寶」。其餘官階金銀材質,印鈕都有定規。印文亦有官階之分。

文官以大篆、小篆、鐘鼎、垂露篆分高低;武將則以柳葉篆、殳篆(字形似雲狀)、懸針篆分尊卑,且印面一半漢文一半滿文。